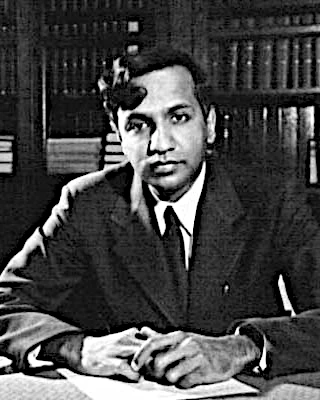

Subrahmanyan Chandrasekhar (1910 – 1995) était un astrophysicien indo-américain dont les travaux ont révolutionné notre compréhension de l'évolution stellaire. Né le 19 octobre 1910 à Lahore (alors en Inde britannique, maintenant au Pakistan) dans une famille tamoule brahmane, il était le neveu du physicien Chandrasekhara Venkata Raman (1888-1970), lauréat du prix Nobel de physique en 1930.

Après des études brillantes au Presidency College de Madras, il obtient une bourse pour poursuivre ses recherches à l'Université de Cambridge en 1930. C'est lors de son voyage en bateau vers l'Angleterre, à seulement 19 ans, qu'il développe sa théorie sur la limite de Chandrasekhar, un concept fondamental en astrophysique.

En 1930, Chandrasekhar calcule qu'une naine blanche ne peut pas avoir une masse supérieure à 1,4 fois la masse du Soleil (valeur précise : \(1.44 M_{\odot}\)). Au-delà de cette limite, l'étoile s'effondre sous sa propre gravité pour devenir soit une étoile à neutrons, soit un trou noir.

Cette théorie, présentée lors d'une conférence à la Royal Astronomical Society en 1935, fut vivement critiquée par Arthur Eddington (1882-1944), l'une des sommités de l'astrophysique de l'époque. Eddington qualifia cette idée d'"absurde", déclarant qu'"il doit y avoir une loi de la nature pour empêcher une étoile de se comporter de manière aussi ridicule". Ce rejet initial marqua profondément Chandrasekhar, mais ne l'empêcha pas de poursuivre ses recherches.

Au cours de sa carrière, Chandrasekhar apporta des contributions fondamentales à plusieurs domaines :

| Domaine | Contribution | Impact | Année |

|---|---|---|---|

| Structure stellaire | Théorie des naines blanches et limite de masse critique | Fondation de l'étude des objets compacts | 1930-1935 |

| Dynamique stellaire | Études sur les transfers de masse dans les systèmes binaires | Compréhension des novae et supernovae | 1940s |

| Relativité générale | Calculs précis des géodésiques dans l'espace-temps de Kerr | Application aux trous noirs en rotation | 1960s |

| Hydrodynamique | Théorie des ondes magnétohydrodynamiques | Applications en physique solaire | 1950s |

Après son doctorat à Cambridge (1933), Chandrasekhar rejoint l'Université de Chicago en 1937, où il passera toute sa carrière. Il y fonde le célèbre Astrophysical Journal et forme plusieurs générations d'astrophysiciens. Parmi ses étudiants les plus célèbres figurent Eugene Parker (1927-2022), découvreur du vent solaire, et John N. Bahcall (1934-2005), pionnier de la neutrino astronomie.

Ses contributions furent finalement reconnues par :

L'œuvre de Chandrasekhar a profondément marqué l'astrophysique moderne :

Comme l'a souligné Stephen Hawking (1942-2018) : "Le travail de Chandrasekhar sur la limite des naines blanches fut l'une des premières indications que la relativité générale pouvait avoir des conséquences physiques dramatiques pour les objets astrophysiques."

| Ouvrage | Domaine | Année | Signification |

|---|---|---|---|

| An Introduction to the Study of Stellar Structure | Structure stellaire | 1939 | Ouvrage fondateur en astrophysique théorique |

| Principles of Stellar Dynamics | Dynamique stellaire | 1942 | Traité de référence sur les systèmes stellaires |

| Radiative Transfer | Transfert radiatif | 1950 | Étude fondamentale des atmosphères stellaires |

| Hydrodynamic and Hydromagnetic Stability | Stabilité des fluides | 1961 | Applications en astrophysique et géophysique |

| The Mathematical Theory of Black Holes | Relativité générale | 1983 | Synthèse des travaux sur les trous noirs |

| Année | Événement | Contexte |

|---|---|---|

| 1910 | Naissance à Lahore (Inde britannique) | Dans une famille de scientifiques (neveu de C.V. Raman) |

| 1930 | Découverte de la limite de Chandrasekhar pendant son voyage vers l'Angleterre | À bord du navire SS Strathnaver |

| 1933 | Doctorat à l'Université de Cambridge | Sous la direction de Ralph Fowler |

| 1937 | Installation à l'Université de Chicago | Début d'une carrière de 60 ans |

| 1983 | Prix Nobel de physique | Partagé avec William A. Fowler |

| 1995 | Décès à Chicago | Des complications cardiaques |

| 1999 | Lancement du Chandra X-ray Observatory | Observatoire spatial nommé en son honneur |