Les télescopes spatiaux sont des observatoires installés au-delà de l’atmosphère terrestre, libérés des perturbations optiques, thermiques et radioélectriques qui affectent les instruments au sol. Leur but est d’observer le cosmos dans toutes les longueurs d’onde, du rayonnement gamma aux ondes radio, pour explorer l’Univers profond, la formation des galaxies et les phénomènes énergétiques extrêmes.

L’atmosphère terrestre absorbe une grande partie du spectre électromagnétique. En plaçant un télescope dans l’espace, on accède à une vision complète du cosmos, sans turbulence ni absorption atmosphérique. Cela permet d’obtenir une résolution angulaire exceptionnelle et une sensibilité accrue, notamment dans l’infrarouge et l’ultraviolet.

Les télescopes spatiaux utilisent :

Depuis le lancement de Hubble en 1990, plusieurs observatoires spatiaux ont révolutionné notre compréhension du cosmos, chacun explorant une partie différente du spectre électromagnétique.

Premier observatoire spatial de rayons X, Uhuru (Explorer 42) a catalogué plus de 300 sources X, ouvrant la voie à l’astronomie des hautes énergies.

Lancé par la NASA et l’ESA, Hubble a observé l’Univers dans le visible et l’ultraviolet. Ses images haute résolution ont permis d’estimer l’âge de l’Univers, d’étudier les galaxies lointaines et de confirmer l’accélération de l’expansion cosmique.

Ce télescope a observé les sursauts gamma, les pulsars et les trous noirs. Il a permis la première cartographie complète du ciel en rayons gamma.

Le télescope Chandra observe le ciel dans le domaine des rayons X. Il a révélé les émissions de trous noirs, de supernovas et d’amas de galaxies, fournissant des indices cruciaux sur la matière noire et les phénomènes de haute énergie.

Conçu pour l’infrarouge, Spitzer a détecté des étoiles en formation et des disques protoplanétaires. Ses observations ont permis d’étudier la composition chimique des nuages interstellaires et des exoplanètes.

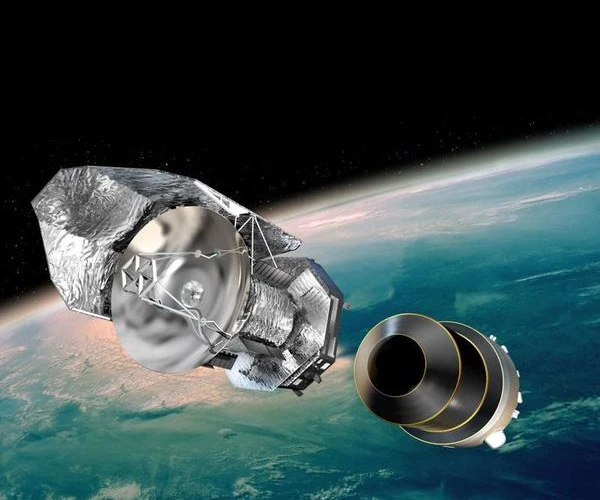

Construit par l’ESA, Herschel a exploré l’infrarouge lointain et le submillimétrique. Il a révélé la structure des nuages moléculaires et l’évolution thermique des galaxies.

Conçu pour détecter des exoplanètes par la méthode du transit, Kepler a confirmé plus de 2 600 mondes extrasolaires et révolutionné la planétologie comparée.

La mission Gaia cartographie plus d’un milliard d’étoiles de la Voie lactée avec une précision astrométrique inégalée, permettant d’étudier la dynamique galactique en 3D.

Le Transiting Exoplanet Survey Satellite recherche des exoplanètes proches et brillantes. Il complète le travail de Kepler par une couverture du ciel quasi complète.

Le James Webb représente une avancée majeure. Grâce à son miroir de 6,5 m et à ses instruments infrarouges, il observe les premières galaxies formées après le Big Bang, analyse les atmosphères d’exoplanètes et explore les processus de formation stellaire.

| Mission | Année de lancement | Date de fin | Agence spatiale | Longueurs d’onde | Résultats scientifiques |

|---|---|---|---|---|---|

| Uhuru | 1970 | 1973 | NASA | Rayons X | Premier catalogue complet de sources X galactiques |

| Granat | 1989 | 1998 | URSS / CNES | Rayons X et gamma | Observation de trous noirs et pulsars, étude du rayonnement gamma galactique |

| Hubble | 1990 | Actif | NASA / ESA | Visible, UV, proche IR | Mesure du taux d’expansion de l’Univers, observation des galaxies lointaines |

| Compton | 1991 | 2000 | NASA | Rayons gamma | Cartographie du ciel gamma et étude des sursauts gamma |

| HALCA (VSOP) | 1997 | 2005 | JAXA | Radio | Interférométrie spatiale pour étudier les noyaux actifs de galaxies |

| SOHO | 1995 | Actif | ESA / NASA | Visible, UV | Observation en continu de l’activité solaire et du vent solaire |

| Chandra | 1999 | Actif | NASA | Rayons X | Structure des supernovas et des trous noirs |

| Spektr-R (RadioAstron) | 2011 | 2019 | Roscosmos | Radio | Interférométrie spatiale à très longue base avec radiotélescopes terrestres |

| Suzaku (ASTRO-E2) | 2005 | 2015 | JAXA / NASA | Rayons X | Étude du gaz chaud intergalactique et des amas de galaxies |

| Spitzer | 2003 | 2020 | NASA | Infrarouge | Étude des disques protoplanétaires et de la poussière cosmique |

| Fermi-LAT | 2008 | Actif | NASA | Rayons gamma | Étude des sursauts gamma, blazars et pulsars |

| Herschel | 2009 | 2013 | ESA | Infrarouge lointain | Observation de l’Univers froid et formation stellaire |

| Kepler | 2009 | 2018 | NASA | Visible | Découverte de milliers d’exoplanètes par transit |

| NEOWISE (ex-WISE) | 2009 | Actif | NASA | Infrarouge | Recherche et suivi d’astéroïdes proches de la Terre |

| Astrosat | 2015 | Actif | ISRO | UV, visible, rayons X | Premier observatoire spatial indien multi-longueurs d’onde |

| Gaia | 2013 | Actif | ESA | Visible | Cartographie 3D d’un milliard d’étoiles de la Voie lactée |

| HXMT (Insight) | 2017 | Actif | CNSA | Rayons X | Observation des pulsars, trous noirs et sursauts gamma |

| TESS | 2018 | Actif | NASA | Visible | Détection d’exoplanètes proches et brillantes |

| Spektr-RG (eROSITA / ART-XC) | 2019 | Actif | Roscosmos / DLR | Rayons X | Cartographie complète du ciel X, étude de la matière noire |

| Solar Orbiter | 2020 | Actif | ESA / NASA | Visible, UV, X | Étude du vent solaire et du champ magnétique de la couronne solaire |

| Einstein Probe | 2024 | Actif | CNSA / ESA | Rayons X mous | Détection d’événements transitoires comme les supernovas et les fusions stellaires |

| IXPE | 2021 | Actif | NASA / ASI | Rayons X | Mesure de la polarisation des rayons X pour étudier les champs magnétiques extrêmes |

| James Webb | 2021 | Actif | NASA / ESA / CSA | Infrarouge moyen et proche | Observation des premières galaxies et atmosphères exoplanétaires |

| XRISM | 2023 | Actif | JAXA / NASA / ESA | Rayons X | Spectroscopie à haute résolution du plasma chaud cosmique |

| Euclid | 2023 | Actif | ESA | Visible et proche infrarouge | Cartographie cosmologique de la matière noire et de l’énergie noire |

Source : NASA Missions, ESA Science, CSA.

La durée de vie d’un télescope spatial dépend de nombreux facteurs : la disponibilité de l’énergie, la stabilité thermique, le vieillissement des capteurs, etc. Contrairement aux observatoires terrestres, ils ne peuvent généralement pas être réparés ni réapprovisionnés une fois en orbite, à l’exception notable de Hubble qui a bénéficié de cinq missions de maintenance par la navette spatiale américaine de l'époque.

Les missions sont conçues avec une durée opérationnelle nominale, souvent de 3 à 10 ans, mais de nombreux instruments dépassent largement ces prévisions grâce à la robustesse des systèmes. Par exemple, Spitzer a fonctionné près de 17 ans au lieu des 5 prévus, tandis que Chandra et Hubble sont toujours actifs plus de deux décennies après leur lancement.

Plusieurs causes conduisent à la fin d’une mission :

À la fin de leur vie opérationnelle, les télescopes sont soit désorbités pour une rentrée contrôlée dans l’atmosphère terrestre (comme Compton en 2000), soit laissés sur une orbite « cimetière », stable et éloignée, pour éviter toute contamination des orbites actives. Les observatoires situés au point de Lagrange L2, tels que James Webb ou Euclid, suivront cette dernière procédure.

Les ingénieurs planifient dès la conception une phase d’extinction progressive afin d’optimiser l’utilisation de l’énergie résiduelle et de sécuriser la mise hors service. Cette étape marque la fin d’un cycle technologique, mais prépare l’avènement d’une nouvelle génération d’observatoires plus performants.

Les futurs télescopes spatiaux élargiront encore notre vision de l’Univers. Les projets comme LUVOIR ou HabEx viseront la détection directe d’exoplanètes potentiellement habitables. D’autres, tels que ATHENA et LISA, exploreront les rayons X et les ondes gravitationnelles pour sonder la physique des trous noirs et la structure du cosmos primordial.