Lancé le 24 avril 1990, le Télescope Spatial Hubble est devenu l’un des instruments les plus influents de l’astronomie moderne. Placé en orbite à 547 km d’altitude, il échappe à la turbulence atmosphérique terrestre, offrant une résolution angulaire d’environ 0,05 seconde d’arc. Hubble a permis d’explorer le passé cosmique jusqu’à des décalages spectraux \( z > 10 \), révélant des galaxies formées moins d’un milliard d’années après le Big Bang.

Sa caméra WFC3 et son spectrographe COS ont capté la lumière d’objets si éloignés que leur rayonnement visible est désormais décalé vers l’infrarouge selon la loi de Hubble : \( v = H_0 \, d \) où \( v \) est la vitesse d’éloignement, \( H_0 \) la constante d’expansion et \( d \) la distance à la galaxie observée.

N.B. :

Le décalage spectral, noté \( z \), mesure la variation de la longueur d’onde d’une raie spectrale entre l’émission et l’observation. Il est défini par la relation : \( z = \frac{\lambda_{obs} - \lambda_{emit}}{\lambda_{emit}} \)

Un décalage positif (\( z > 0 \)) correspond à un décalage vers le rouge, indiquant que l’objet s’éloigne de l’observateur. Inversement, un décalage négatif (\( z < 0 \)) correspond à un décalage vers le bleu. À grande échelle, les valeurs de \( z \) observées pour les galaxies et les quasars sont proportionnelles à leur distance selon la loi de Hubble, \( v = H_0 \, d \), signature directe de l’expansion de l’univers.

L’une des missions majeures de Hubble fut la mesure précise du taux d’expansion de l’univers. En observant les céphéides et les supernovas de type Ia, Hubble a permis à Adam Riess (1969–) et Brian Schmidt (1967–) d’obtenir une valeur de la constante de Hubble autour de \( H_0 ≈ 73 \, km·s^{-1}·Mpc^{-1} \).

Ces résultats ont mis en évidence une tension entre les valeurs locales de \( H_0 \) et celles déduites du fond diffus cosmologique par le satellite Planck, qui donne \( H_0 ≈ 67,4 \, km·s^{-1}·Mpc^{-1} \). Ce désaccord, connu sous le nom de « tension de Hubble », suggère que notre modèle cosmologique \(\Lambda CDM\) pourrait nécessiter une révision.

Hubble a révélé les structures complexes des nébuleuses, telles que les célèbres Piliers de la Création dans la Nébuleuse de l’Aigle (M16). Ces images, captées dans le visible et l’infrarouge, montrent les processus dynamiques de formation stellaire, où les vents de jeunes étoiles façonnent les nuages moléculaires.

Les détails des jets d’objets HH ou des disques protoplanétaires d’Orion ont permis de comprendre les mécanismes d’accrétion et d’éjection de matière autour des proto-étoiles.

Hubble a également contribué à la spectroscopie des atmosphères exoplanétaires. En analysant la lumière d’étoiles filtrée par les atmosphères de planètes lors de transits, il a détecté la présence de vapeur d’eau, de méthane et de sodium dans plusieurs mondes extrasolaires.

Ces observations pionnières ont ouvert la voie à des instruments plus récents comme le JWST, capable d’étudier la composition chimique de ces atmosphères avec une précision accrue.

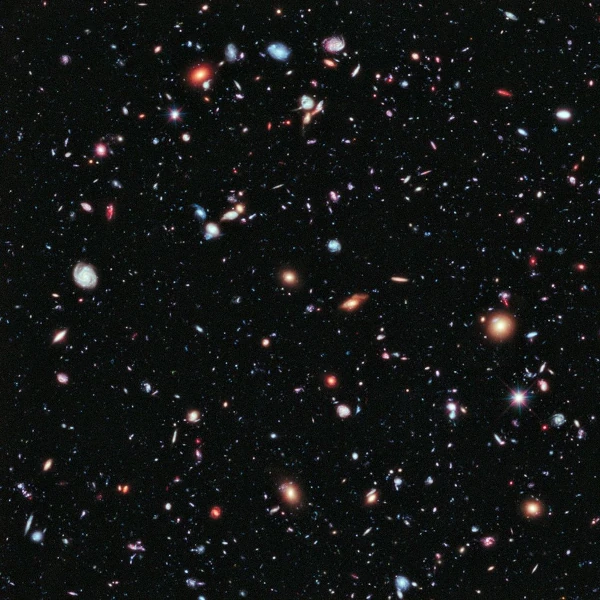

L’image emblématique du Hubble Ultra Deep Field (2004) rassemble près de 10 000 galaxies dans un minuscule champ de 11 minutes d’arc. Elle illustre la densité vertigineuse du cosmos observable : chaque point lumineux y représente une galaxie entière contenant des milliards d’étoiles.

N.B. :

La magnitude limite atteinte par le Hubble Ultra Deep Field est de \( m_{AB} ≈ 30 \), soit des objets 4 milliards de fois plus faibles que ceux visibles à l’œil nu.

Malgré son ancienneté, Hubble demeure un pilier de l’observation spatiale. Ses données, archivées depuis plus de trente ans, servent encore à des recherches sur la matière noire, les quasars et la morphologie galactique. L’interaction entre Hubble et le James Webb Space Telescope permettra désormais une vision complémentaire du cosmos, combinant l’ultraviolet et l’infrarouge profond.

| Télescope | Longueurs d’onde observées | Résolution angulaire | Année de lancement | Orbite |

|---|---|---|---|---|

| Hubble | Ultraviolet – Visible – Infrarouge proche | 0,05″ | 1990 | Orbite terrestre basse (547 km) |

| James Webb | Infrarouge moyen et lointain | 0,1″ | 2021 | Point de Lagrange L2 (1,5 million km) |

| Chandra | Rayons X | 0,5″ | 1999 | Orbite terrestre très elliptique (10 000 × 140 000 km) |

| Spitzer | Infrarouge (3–180 µm) | 2″ | 2003 | Orbite héliocentrique (suiveuse de la Terre) |

| Gaia | Visible (photométrie et astrométrie de précision) | 0,01″ | 2013 | Point de Lagrange L2 |

| Kepler | Visible (détection de transits planétaires) | 4″ | 2009 | Orbite héliocentrique (derrière la Terre) |

| TESS | Visible – proche infrarouge | 21″ | 2018 | Orbite très elliptique haute (P/13,7 jours) |

| ALMA | Ondes millimétriques et submillimétriques | 0,01″ (interférométrie) | 2011 | Sol (désert d’Atacama, Chili, 5000 m) |

| Fermi | Rayons gamma (20 MeV – 300 GeV) | 3′ à 0,1° | 2008 | Orbite terrestre basse (565 km) |

| Euclid | Visible et infrarouge proche (cartographie cosmologique) | 0,2″ | 2023 | Point de Lagrange L2 |

Source : NASA HubbleSite, ESA, et ADS – Astrophysics Data System.