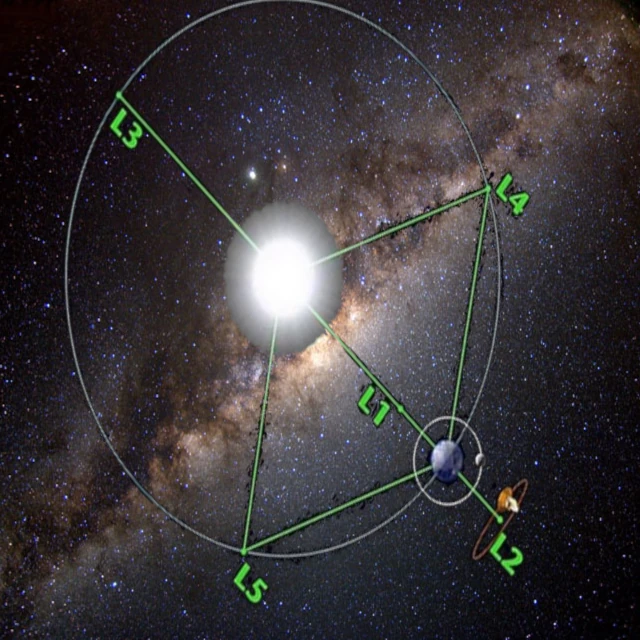

Die Lagrange-Punkte sind fünf Positionen im Weltraum, an denen sich Gravitationskräfte und die Zentrifugalkraft gegenseitig aufheben. Mathematisch entdeckt von Joseph-Louis Lagrange (1736-1813), entstehen sie aus der Untersuchung des eingeschränkten Dreikörperproblems. Die Gleichgewichtsbedingungen werden durch das Aufheben der resultierenden Beschleunigung \(\vec{a} = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 + \vec{a}_{\text{Zentrifugal}}\) ausgedrückt.

Das eingeschränkte Dreikörperproblem bezeichnet eine Konfiguration, bei der zwei massereiche Körper eine durch ihre gegenseitige Gravitation bestimmte Umlaufbahn verfolgen, während ein dritter Körper mit vernachlässigbarer Masse sich in ihrem kombinierten Gravitationsfeld bewegt, ohne die Dynamik der ersten beiden zu stören. Diese Näherung bewahrt die wesentlichen Symmetrien des Systems und offenbart die Existenz von fünf dynamischen Gleichgewichtszonen, den Lagrange-Punkten, deren lokale Stabilität im rotierenden Bezugssystem analysiert werden kann. Sie ermöglicht die Bestimmung stabiler oder instabiler Richtungen, Librationsfrequenzen, ohne das allgemeine Dreikörperproblem behandeln zu müssen, das intrinsisch chaotisch und unlösbar ist.

L1, L2 und L3 sind nur scheinbar Gleichgewichtspunkte: In Wirklichkeit sind sie quasi instabil, sodass selbst die geringste Störung (Strahlungsdruck, Gravitationsschwankungen) eine allmähliche Drift einleitet.

In diesem instabilen Regime wächst eine kleine Abweichung natürlich an, bis das Objekt von der Gleichgewichtsoberfläche ausgestoßen wird. Die charakteristische Zeit, bis diese Verstärkung eine signifikante Amplitude erreicht, ist auf orbitaler Skala kurz: in der Größenordnung von einigen Wochen bis zu einigen Monaten, abhängig von der Masse der beteiligten Körper und der Art der externen Störungen.

Die Stabilität von L4 und L5 hängt vom Verhältnis der beiden Massen ab, die diese Gleichgewichtspunkte erzeugen. Dazu wird eine Zahl, 𝜇, definiert, die misst, "wie viel" die kleinere Masse im Verhältnis zur Gesamtmasse wiegt. Wenn dieses Verhältnis unter einem kritischen Wert (≈ 0,0385) liegt, werden L4 und L5 zu quasi stabilen Zonen. Für das Erde-Sonne-Paar ist dieser Wert (≈ 3 × 10-6) viel niedriger als der kritische Wert. Dies erklärt, warum die L4- und L5-Punkte des Sonne-Erde-Systems stabil sind und Objekte wie Trojaner-Asteroiden halten können.

Ein Objekt, das in der Nähe von L4 oder L5 platziert wird, bleibt jedoch nicht bewegungslos, es "oszilliert" um den Gleichgewichtspunkt, ähnlich wie eine Murmel, die sich in einer Vertiefung dreht. Solange diese Oszillationen klein bleiben, bleibt das Objekt in der Region gefangen und beschreibt eine geschlossene Kurve in Form eines "Kaulquappens", einer abgerundeten Schleife um den Gleichgewichtspunkt "den Kopf" und einen "Schwanz", der sich entlang der Hauptumlaufbahn erstreckt.

Das Objekt verlässt diese Zone nur, wenn seine Oszillationen zu groß werden: Es überquert dann eine dynamische Grenze, die "Separatrix" genannt wird. Dieses Wachstum ist sehr langsam, da es durch ein chaotisches Diffusionsphänomen erfolgt: Winzige Störungen, die sich über Zehntausende von Umlaufbahnen ansammeln, vergrößern allmählich die Amplitude der Oszillationen, bis es zur Ausstoßung kommt.

| Punkt | Gleichgewichtstyp | Stabilitätsdauer | Sonden oder Teleskope |

|---|---|---|---|

| L1 | Instabiles Gleichgewicht | Einige Wochen bis einige Monate | SOHO (ESA/NASA, 1995): Untersuchung der Sonne und des Sonnenwinds ACE (NASA, 1997): Analyse des Sonnenwinds und energetischer Teilchen DSCOVR (NOAA/NASA, 2015): Überwachung des Weltraumwetters und des Sonnenwinds Wind (NASA, 1994): Untersuchung des Sonnenplasmas und der Magnetosphäre Hinode (JAXA, 2006): Hochauflösende Sonnenbeobachtung Solar Orbiter (ESA/NASA, 2020): Bilder der Sonne und des polaren Sonnenwinds Parker Solar Probe (NASA, 2018): Erforschung der Sonnenkorona |

| L2 | Instabiles Gleichgewicht | Einige Wochen bis einige Monate | James Webb Space Telescope (NASA/ESA/CSA, 2021): Infrarot und Kosmologie Planck (ESA, 2009-2013): Kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung Herschel (ESA, 2009-2013): Infrarotbeobachtung Gaia (ESA, 2013-): 3D-Kartierung der Milchstraße WMAP (NASA, 2001-2010): Anisotropien des kosmischen Hintergrunds Euclid (ESA, geplant 2024): Dunkle Energie und großräumige Struktur SPICA (vorgeschlagen): Ferninfrarot-Mission |

| L3 | Instabiles Gleichgewicht | Einige Wochen bis einige Monate | Keine operative Mission |

| L4 | Stabiles Gleichgewicht | Tausende bis Millionen von Jahren | Beobachtung von Trojaner-Asteroiden (wie 624 Hektor) Geplante Missionen: Lucy (NASA, 2027): Untersuchung der Trojaner-Asteroiden des Jupiter |

| L5 | Stabiles Gleichgewicht | Tausende bis Millionen von Jahren | Earth Trojan Survey Projekt: Erkennung von Erd-Trojanern Geplante zukünftige Missionen zur Untersuchung von Trojanern und orbitaler Stabilität |