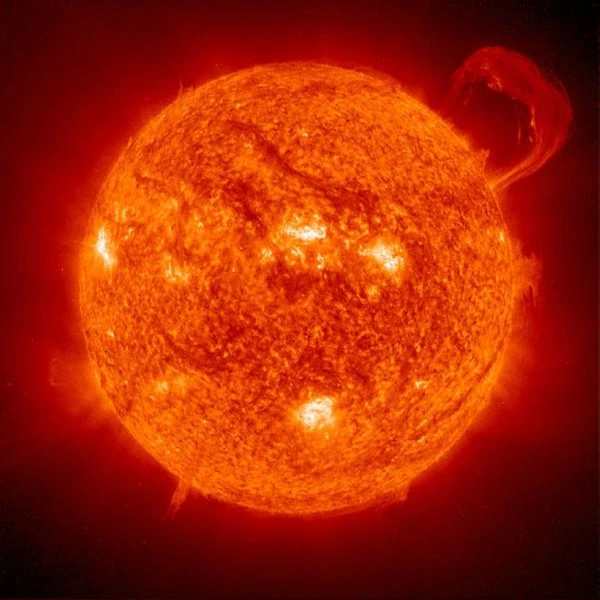

Sonnenprotuberanzen sind spektakuläre magnetische Strukturen, die in der Sonnenkorona auftreten und hauptsächlich aus dichtem und relativ kaltem Plasma (etwa 10.000 K) im Vergleich zur koronalen Umgebung (1 bis 3 Millionen K) bestehen. Diese Filamente aus Solarmaterial können mehrere Wochen bestehen bleiben, bevor sie zerfallen oder als Sonneneruptionen in den Weltraum geschleudert werden.

Die Protuberanzen bilden sich in aktiven Regionen der Sonne, in denen Magnetfelder besonders intensiv sind. Ihre Stabilität wird durch das Gleichgewicht mehrerer Kräfte gewährleistet:

Die magnetische Konfiguration kann durch die Lorentz-Kraftgleichung beschrieben werden: \[ \mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B}) \] Dabei ist \( q \) die Ladung des Plasmas, \( \mathbf{v} \) seine Geschwindigkeit, \( \mathbf{E} \) das elektrische Feld und \( \mathbf{B} \) das magnetische Feld.

Es gibt hauptsächlich zwei Arten von Vorsprüngen:

| Art | Lebensdauer | Typische Höhe (km) | Temperatur (K) |

|---|---|---|---|

| Ruhend | 1-6 Monate | 50.000 - 100.000 | 5.000 - 10.000 |

| Eruptiv | Minuten bis Tage | Bis zu 500.000 | 10.000 - 50.000 |

Sonnenprotuberanzen spielen eine Schlüsselrolle in einem der großen Rätsel der Sonnenphysik: dem Heizmechanismus der Korona, die Temperaturen von 1 bis 3 Millionen Kelvin erreicht, während die sichtbare Oberfläche (Photosphäre) 5800 K nicht überschreitet. Dieser umgekehrte Wärmegradient widerspricht den klassischen Gesetzen der Thermodynamik.

Zur Erklärung dieses Phänomens wurden mehrere Mechanismen vorgeschlagen:

Die Vorsprünge fungieren als Tracer koronarer Prozesse:

| Mechanismus | Räumlicher Maßstab | Energie pro Ereignis | Frequenz |

|---|---|---|---|

| MHD-Wellen | Insgesamt (≈ 50 mm) | 1017 - 1019 W | Weitermachen |

| Wiederverbindung | 1 - 10 mm | 1020 - 1023 J | Täglich |

| Nanoflares | ≈ 100 km | 1024 J | 106/Tag |

Quelle :Living Reviews in Solar Physics (2013)

Die Vorsprünge werden hauptsächlich beobachtet:

Ihre Studie ermöglicht es uns, Folgendes besser zu verstehen:

Obwohl Sonnenprotuberanzen seit mehr als einem Jahrhundert erforscht werden, faszinieren sie Sonnenphysiker weiterhin aufgrund ihrer magnetischen Komplexität und ihrer Rolle beim Weltraumwetter. Ihr vollständiges Verständnis erfordert noch theoretische und beobachtende Fortschritte, insbesondere dank neuer Weltraummissionen zur Erforschung der Sonne.