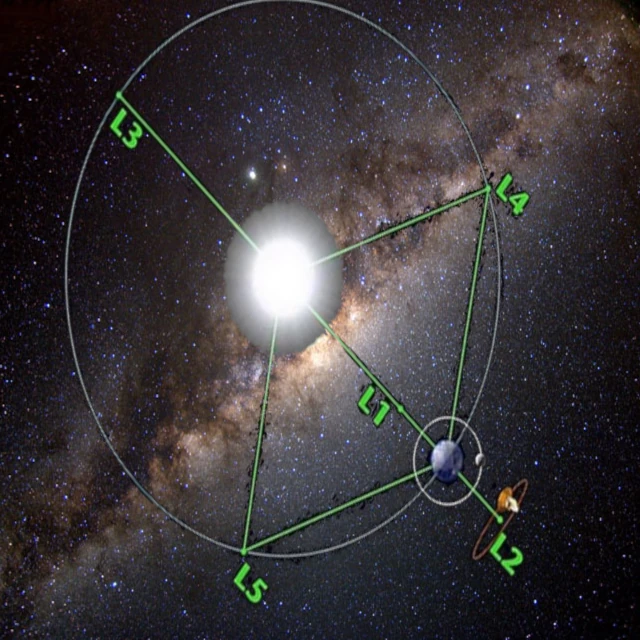

ラグランジュ点は、重力と遠心力が釣り合う宇宙空間の5つの位置です。 ジョゼフ=ルイ・ラグランジュ(1736-1813)によって数学的に発見され、制限三体問題の研究から生まれました。 平衡条件は、合成加速度 \(\vec{a} = \vec{g}_1 + \vec{g}_2 + \vec{a}_{\text{遠心}}\) をゼロにすることで表現されます。

制限三体問題とは、2つの質量の大きな天体が互いの重力によって決定された軌道を周回し、3つ目の質量が無視できる天体が、その2つの天体の合成重力場内を移動するが、最初の2つの天体の力学には影響を与えないという構成を指します。 この近似は、システムの本質的な対称性を保ち、回転座標系における局所的な安定性を分析できる5つの動的平衡ゾーン、すなわちラグランジュ点の存在を明らかにします。 これにより、安定または不安定な方向、リブラーションの周波数を決定することができ、本質的にカオスで解のない一般的な三体問題を扱う必要がありません。

L1、L2、L3は、見かけ上の平衡点です:実際には準不安定であり、わずかな摂動(放射圧、重力変動)が徐々にドリフトを引き起こします。

この不安定な状態では、小さな偏差が自然に増大し、最終的に物体を平衡面から追い出します。 この増幅が有意な振幅に達するまでの特性時間は、軌道スケールでは短く、関与する天体の質量や外部摂動の性質に応じて、数週間から数か月程度です。

L4とL5の安定性は、これらの平衡点を生み出す2つの質量の比率に依存します。 このため、数値𝜇が定義され、「小さい質量」が全体に対してどれだけの重さを持つかを測定します。 この比率が臨界値(≈ 0.0385)未満の場合、L4とL5は準安定ゾーンになります。 地球-太陽系の場合、この値(≈ 3 × 10-6)は臨界値よりもはるかに小さいです。 これが、太陽-地球系のL4とL5点が安定し、トロヤ群小惑星のような天体を保持できる理由です。

しかしながら、L4またはL5の近くに置かれた天体は静止したままではなく、平衡点の周りを「振動」します。これは、くぼみの中で回るビーズのようなものです。 これらの振動が小さい限り、天体はその領域に閉じ込められたまま、平衡点「頭」の周りの丸いループと主軌道に沿って伸びる「尾」からなる「オタマジャクシ」のような閉曲線を描きます。

天体がこのゾーンを離れるのは、振動が大きくなりすぎた場合のみです:その時、天体は「セパラトリクス」と呼ばれる動的境界を越えます。この成長は非常に遅く、カオス的拡散現象によって起こります:数万回の軌道にわたって蓄積された微小な摂動が、徐々に振動の振幅を増大させ、最終的に天体を放出します。

| 点 | 平衡の種類 | 安定性の期間 | 探査機または望遠鏡 |

|---|---|---|---|

| L1 | 不安定な平衡 | 数週間から数か月 | SOHO (ESA/NASA, 1995): 太陽と太陽風の研究 ACE (NASA, 1997): 太陽風と高エネルギー粒子の分析 DSCOVR (NOAA/NASA, 2015): 宇宙天気と太陽風の監視 Wind (NASA, 1994): 太陽プラズマと磁気圏の研究 Hinode (JAXA, 2006): 高解像度の太陽観測 Solar Orbiter (ESA/NASA, 2020): 太陽と極太陽風の画像 Parker Solar Probe (NASA, 2018): 太陽コロナの探査 |

| L2 | 不安定な平衡 | 数週間から数か月 | ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡 (NASA/ESA/CSA, 2021): 赤外線と宇宙論 プランク (ESA, 2009-2013): 宇宙マイクロ波背景放射 ハーシェル (ESA, 2009-2013): 赤外線観測 ガイア (ESA, 2013-): 天の川の3Dマッピング WMAP (NASA, 2001-2010): 宇宙背景放射の異方性 ユークリッド (ESA, 2024年予定): ダークエネルギーと大規模構造 SPICA (提案中): 遠赤外線ミッション |

| L3 | 不安定な平衡 | 数週間から数か月 | 運用中のミッションなし |

| L4 | 安定な平衡 | 数千年から数百万年 | トロヤ群小惑星の観測(例:624ヘクトル) 計画中のミッション:Lucy (NASA, 2027): 木星のトロヤ群小惑星の研究 |

| L5 | 安定な平衡 | 数千年から数百万年 | Earth Trojan Survey プロジェクト:地球のトロヤ群の検出 トロヤ群と軌道安定性を研究するための将来のミッション |