古典力学では、粒子がそのエネルギーよりも高いポテンシャル障壁に直面すると、必然的に反射されます。 しかし、量子の世界では法則が異なります。粒子がそのような障壁を通過する確率はゼロではありません。 これが有名なトンネル効果です。 この現象は、シュレディンガー方程式で記述される粒子の波動の性質から直接生じます。

数学的には、古典的な禁制領域 ($E › V(x)$) にある粒子の波動関数 $\psi(x)$ は消滅せず、指数関数的に減衰します。 $$ \psi(x) \sim e^{-\kappa x}、\quad \text{with } \kappa = \sqrt{\\frac{2m(V_0 - E)}{\hbar^2}}。 $$ したがって、確率密度が非常に低い場合でも、確率密度はゼロではないため、粒子はバリアを「貫通」できます。

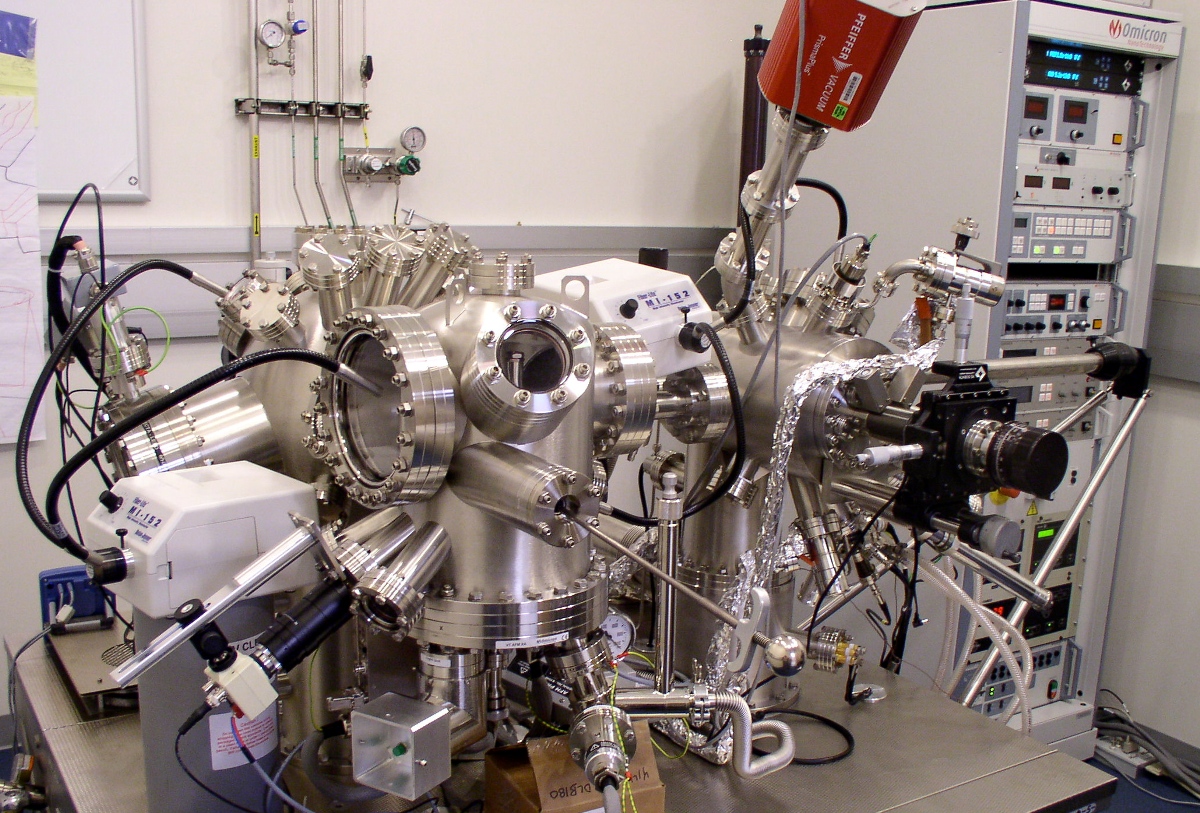

トンネル効果は単純な理論的概念ではなく、主要な技術的応用があります。最も象徴的な例は、走査トンネル顕微鏡 (STM)これにより、表面を原子分解能で観察できるようになります。このデバイスでは、わずか数オングストローム離れた導電性チップとサンプル表面の間でトンネル電流が測定されます。

別の例:トンネル効果トランジスタそしてジョセフソン接合超伝導回路では、トンネル効果によってクーパー対が絶縁障壁を通過することが可能になります。これは、量子コンピューターの開発にとって重要な現象です。

核レベルでも、この効果は次のことを説明します。アルファ崩壊、アルファ粒子が核ポテンシャル障壁を越えて原子核から脱出する場所。

トンネル効果は、古典的な因果関係に基づく私たちの直観に疑問を投げかけます。それは、量子の世界には決定論的な軌道が存在しないことを明らかにします。量子力学は確率のみを提供します。この現象の存在そのものが、粒子が局所的な物体ではなく、確率の振幅によって支配される実体であることを実験的に証明しています。

つまり、トンネル効果は現代物理学の最も驚くべき宝石の 1 つです。これは、量子力学の規則が世界の直感的な理解にどのように挑戦する一方で、先進技術に具体的な影響を及ぼしているかを完璧に示しています。

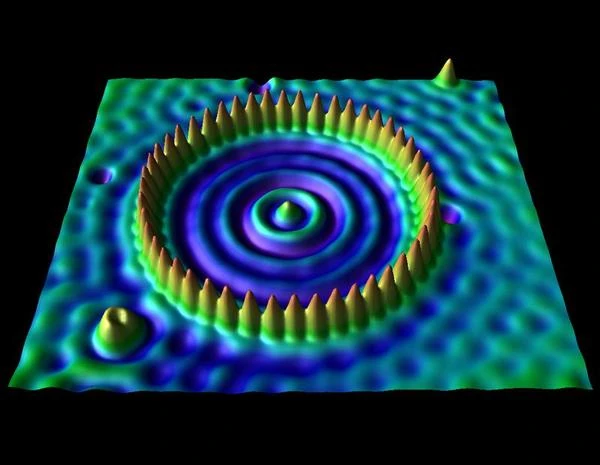

走査型トンネル顕微鏡は、1981 年に発明されました。ゲルト・ビニヒ(1947-) とハインリヒ・レーラー(1933-2013)、1986 年のノーベル賞は、量子トンネル現象に直接基づいています。 STM では、非常に細い金属チップが導電性表面からナノメートル程度の距離に接近します。チップとサンプルの間に電圧が印加されると、両者は物理的に接触していませんが、トンネル電流が発生します。この電流はチップと表面の間の距離に非常に敏感で (指数関数的に減少します)、電子トポグラフィーを 0.1 nm 未満の横方向分解能でマッピングできます。

動作は、測定されたトンネル電流によってアクセスできる、サンプルの局所電子状態密度 (LDOS) に基づいています。フィードバック システムを通じて一定の電流を維持することにより、チップの垂直位置から表面の原子トポグラフィーが明らかになります。このように、STM により原子を個別に「見る」ことが可能になり、物性物理学、ナノテクノロジー、表面化学における基本的なツールとなっています。