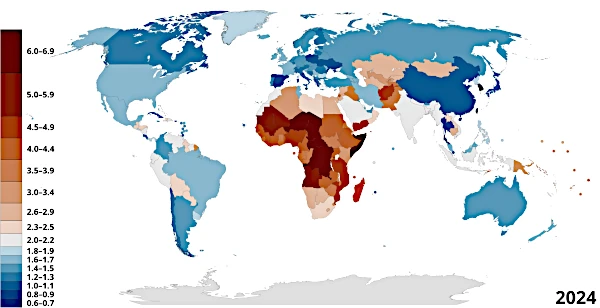

21世紀に入ってからはe今世紀に入り、ほとんどの先進国とますます多くの新興国が継続的な出生率の低下に直面しています。 世界の出生率は、女性1人につき子供5人1960年代ではそれ以下今日は2.5、ヨーロッパ、東アジア、北米などの地域は世代更新の基準値(子供1人当たり2.1人)を下回っています。 この現象は、循環的なものとは程遠く、都市化、女性のエンパワーメント、子どものコスト、キャリアの優先順位、個人の願望の変化といった構造的変化に根ざしている。

| 国 | 女性一人当たりの子供の数 | 年 |

|---|---|---|

| 韓国 | 0.72 | 2024年 |

| 香港 | 0.77 | 2024年 |

| シンガポール | 0.85 | 2024年 |

| 台湾 | 0.87 | 2024年 |

| 日本 | 1.26 | 2024年 |

| スペイン | 1.31 | 2024年 |

| イタリア | 1.32 | 2024年 |

| ドイツ | 1.45 | 2024年 |

| カナダ | 1.46 | 2024年 |

| 中国 | 1.47 | 2024年 |

| フランス | 1.68 | 2024年 |

| 米国 | 1.74 | 2024年 |

| ブラジル | 1.79 | 2024年 |

| インド | 2.01 | 2024年 |

| モロッコ | 2.33 | 2024年 |

| エジプト | 2.85 | 2024年 |

| ナイジェリア | 5.22 | 2024年 |

| ニジェール | 6.65 | 2024年 |

ザ出生数の減少それは機能不全なのでしょうか、それとも新しいバランス状態への移行なのでしょうか? システム的な観点から見ると、人間社会は、環境、経済、社会的圧力によって必要とされる場合、人口動態のバランスを中心に安定する傾向があります。 人口動態の実験室と見なされることが多い日本は、人口が減少しても社会が機能し続けることができることを示している(ロボット化、選択的移民、社会サービスの再編といった大幅な調整を犠牲にしても)。

この移行によってもたらされる主な課題は、依存率の増大に伴い、現役労働者と退職者との間の不均衡が生じることである。 これは、退職金制度や医療制度への圧力、そして生産の再構成につながります。 しかし同時に、子どもの数の減少により教育投資が削減され、子どもの質を向上させる余地が生まれる可能性があります。 という概念から逆人口ボーナス少数ではあるがより訓練された世代がますますテクノロジー経済を支えるだろうという期待が浮上している。

人口動態の変化は、長い間継続的な成長と結びついてきた進歩という概念そのものに疑問を投げかけます。 人類学的な解釈を通じて、それは制約された生物圏への適応の一形態と比較することができます。 人口の減少、装備の充実、つながりの強化: 人口統計学者の中には、次のように説明する仮説があります。認知的収束。 人類の歴史は決して直線的ではなく、この「静かな危機」は統計物理学における相転移に匹敵する自然な長期調整である可能性があります。

出生数の減少は崩壊ではなく、人口動態の管理への移行を示す可能性がある。 そのためには、私たちの制度、成長モデル、世代間の契約を再考する必要があります。 パニックに陥るどころか、過渡期にある複雑なシステムと同様に、穏やかな再編を実行する必要があるだろう。 この意味で、出生数の減少は異常ではなく、より回復力のある社会に向けた熱力学的調整である可能性があります。

| 出生率 | 人口体制 | 全身的影響 | 倒壊の危険性 |

|---|---|---|---|

| > 2.1 | 拡大 | 資源、インフラ、気候に対する圧力 | 高い(貧しい国では) |

| ≈ 2.1 | 安定性 | 世代交代、世代間バランス | 弱い |

| 1.6 – 2.0 | 緩やかな減少 | 出生主義または移民政策による調整の可能性 | 適度 |

| 1.3~1.5 | 人口動態の罠 | 人口の急激な減少と年齢ピラミッドの逆転 | 瞳 |

| <1.3 | 臨界収縮 | 人的資本の減少、イノベーションの喪失、大きな財政的ストレス | 非常に高い(全体的なシステミックリスク) |

ソース :世界銀行 – SP.DYN.TFRT.IN インジケーターそして国連、2024 年の世界人口予測。

出生率の低下が表面的には地球規模の制約(資源、人口過剰、気候)に対する適応的な反応であるように見える場合、それはまた、システム全体の不安定化のリスクいつ変化のスピードが自主規制能力を超えている社会経済システムの。システムダイナミクスの観点から、これは正または負のフィードバック ループの応答時間のオーバーシュートと呼ばれます。

韓国や日本など出生率が非常に低い国(≤ 1.3)では、出生数の減少 ⇒ 若年成人の減少 ⇒ 将来の出生数の減少という雪だるま式に減少のスパイラルが始まります。この慣性は、次の概念によって説明されます。人口の勢い、たとえ出生率が急激に上昇したとしても、代替水準に戻ることは事実上不可能になります。

エネルギーの観点から見ると、このようなシステムは次の段階に入ります。人口減少期外部からの貢献(移民や生産性の大幅な向上)によって補われない。この状況を次のようにモデル化できます。動的エントロピー損失:システムは多様性、革新能力、回復力を失います。頭脳、手、生産者、消費者の数が減少し、経済活動の低下、財政の縮小、社会インフラの進行性の崩壊、世代間の緊張の高まりを引き起こしています。

このシナリオは、一部の人口統計学者によって次のように説明されています。「低出生率の罠」、制御されない人口過剰と同じくらい危険になる可能性があります。複雑なシステムの物理学では、これは次のようなものです。安定したアトラクターのない臨界相転移。調整メカニズム(技術的、政治的、移住的、または文化的)が引き継がれない場合、出生数の減少は、不可逆的な人口崩壊世界の特定の地域では。

したがって、このパラドックスは次のとおりです。人類はついに生物学的成長をマスターしましたが、その構造を適応させずにその成長を急激に縮小すると、ある種の組織が突然失われる危険があります。人口動態のエントロピー危機。 人口エントロピー危機は、急速かつ長期にわたる人口減少による人間システムの複雑性の不可逆的な喪失として定義できる概念であり、一連の体系的な大惨事を引き起こす可能性があります。