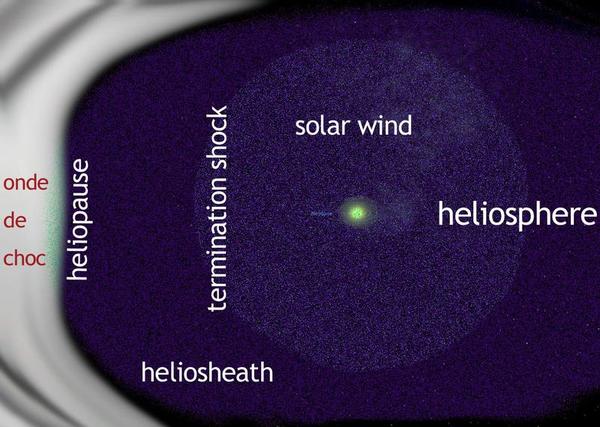

Description de l'image : L'héliosphère protège le système solaire des rayons cosmiques énergétiques, au delà de cette frontière règnent les conditions de l'espace interstellaire extrêmement ténu par rapport à l'atmosphère terrestre. L'héliopause délimite la frontière où les vents de particules émis par le soleil rencontrent les autres particules du milieu interstellaire. Le milieu diffus interstellaire est constitué de matière qui remplit l'espace entre les étoiles. La matière interstellaire est principalement composée d'hydrogène ionisé (H+), atomique (H1) et moléculaire (H2), d'hélium, de grains dont la taille est de l’ordre de quelques dizaines à quelques centaines de nanomètres et de poussières beaucoup plus grosses, de quelques micromètres.

Les réactions thermonucléaires qui se produisent à l'intérieur du Soleil, dégagent d'énormes quantités d'énergie. La plus grande partie de cette énergie est libérée dans l'espace proche sous forme de radiations électromagnétiques et principalement sous forme de lumière visible.

Le Soleil émet aussi un flux de particules chargées, appelé le Vent Solaire. Le vent solaire est bimodal, c'est un mélange de plusieurs types de vents, rapides (3 millions de km/h) aux hautes latitudes du Soleil, supérieures à 40°, et lent (1 million de km/h) aux latitudes entre 22°S et 21°N. Le vent solaire est ionisé, les électrons et les protons sont séparés, c'est un plasma qui voyage jusqu'au confins du système solaire.

L'Héliopause est la dernière frontière du système solaire, elle se situe à ≈130 UA (20 milliards de km), c'est la limite où le vent solaire s'estompe et où débute l'espace interstellaire.

A cet endroit le vent solaire entre en collision avec les vents opposés en provenance du milieu interstellaire. Sa poussée n'est plus suffisante pour repousser l'hydrogène et l'hélium raréfié de la Galaxie.

La distance à l'héliopause n'est pas connue précisément car elle varie certainement en fonction de la vitesse du vent solaire et de la densité temporelle du milieu interstellaire. Dans cette région appelée « autoroute magnétique », les instruments de la sonde Voyager 1, ont enregistré le taux le plus élevé de rayons cosmiques provenant de l'espace intersidéral et une forte diminution des particules provenant du Soleil.

Le Choc Terminal est une frontière intermédiaire située avant l'héliopause. Cette région sépare le choc terminal et l'héliopause, elle s'appelle l'Héliogaine.

L'héliogaine est la zone de turbulence où le vent solaire est ralenti puis comprimé par la pression interstellaire. Lorsque des particules émises par le soleil (quelques particules par centimètres cubes) entrent en collision avec les particules interstellaires, elles ralentissent, se réchauffent et émettent de l'énergie. Ces particules fortement énergisées s'accumulent devant l'héliopause, et créent une onde de choc. Cette onde de choc est une trace laissée par le Soleil au cours de son voyage à travers la Voie lactée qu'il parcoure en ≈220 millions d’années.

N.B. :

Les trois unités de mesure en astronomie pour exprimer les distances.