Die Apsiden bezeichnen die Extrempunkte einer elliptischen Umlaufbahn. Der Punkt, der dem Gravitationsfokus am nächsten liegt, wird als bezeichnetPeriapsis(oder Perihel im Fall der Sonne), während das am weitesten entfernte istApostel(oder Aphelie). In Planetenumlaufbahnen sind diese Punkte für das Verständnis der Umlaufdynamik von entscheidender Bedeutung, da sie direkt von der Umlaufbahn abhängenExzentrizität\(e\) undHauptachse\( 2a \) der Ellipse. Die Abstände ergeben sich aus: $$ r_{\text{min}} = a(1 - e),\quad r_{\text{max}} = a(1 + e) $$ wobei a die große Halbachse ist. Diese Formeln zeigen, dass die Umlaufbahn umso länger ist und der Unterschied zwischen Perihel und Aphel umso größer ist, je größer die Exzentrizität ist.

Das Interesse der Apsiden liegt auch in ihrerzeitliche Mobilität: Unter dem Einfluss von Gravitationsstörungen, insbesondere interplanetaren, können die Apsidenlinien (Linie, die Perihel und Aphel verbindet) beschädigt werdenvorausgehen, also langsam in der Bahnebene rotieren. Diese Präzession ist ein empfindlicher Indikator für nicht-Newtonsche Effekte, wie das Vorrücken des Merkurs-Perihels zeigt, das durch die allgemeine Relativitätstheorie erklärt wird.

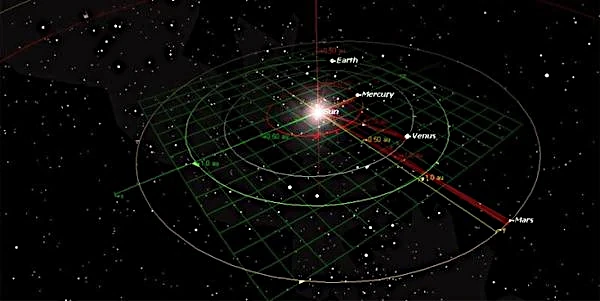

Die Umlaufbahnen der inneren Planeten (Merkur, Venus, Erde, Mars) sind relativ nah an der Sonne, was Gezeiteneffekte und Wechselwirkungen mit dem Sonnenwind verstärkt. Ihre Apsiden werden mithilfe moderner Ephemeriden mit großer Präzision vermessen. Merkur hat mit seiner hohen Exzentrizität \(e \ca. 0,206\) eine sehr elliptische Umlaufbahn: Sein Perihel liegt bei 46 Millionen km und sein Aphel bei 70 Millionen km. Dieses Ungleichgewicht erzeugt eine sehr variable Umlaufgeschwindigkeit, die von 59 km/s in der Nähe der Sonne bis etwa 39 km/s im Aphel reicht.

Die Perihelpräzession des Merkur ist ein symbolträchtiges Phänomen. Während Newtons Gesetze einen gewissen Fortschritt aufgrund von Störungen durch andere Planeten vorhersagen, zeigen Beobachtungen einen Überschuss von 43 Zoll (Bogensekunden) pro Jahrhundert, was perfekt durch die Krümmung der Raumzeit in Einsteins Formalismus erklärt wird.

Die Erde weist mit einer nahezu kreisförmigen Umlaufbahn \(e \ungefähr 0,0167\) eine bescheidene Variation zwischen Perihel (147,1 Millionen km) und Aphel (152,1 Millionen km) auf. Dieser Unterschied beeinflusst die Menge der empfangenen Sonnenenergie (die Sonnenkonstante schwankt um etwa 6 %), ist jedoch nicht die Hauptursache für die Jahreszeiten, die von der Achsenneigung von 23,5° abhängen.

Der weiter entfernte Mars hat eine Exzentrizität von 0,093, fast das Sechsfache der Exzentrizität der Erde. Sein Perihel (206 Millionen km) und sein Aphel (249 Millionen km) weisen eine weitaus ausgeprägtere saisonale Variabilität auf, die sich insbesondere in seinem asymmetrischen Klima zwischen den Hemisphären zeigt.

Venus ist ein interessanter Fall: Ihre Umlaufbahn ist nahezu perfekt kreisförmig (e \ungefähr 0,0068\). Infolgedessen ist die Variation zwischen seinen Apsiden vernachlässigbar, spielt jedoch eine wichtige Rolle bei den von der Erde aus beobachteten Transiten, wenn die Ausrichtungen beim Passieren des Knotens genau sind.

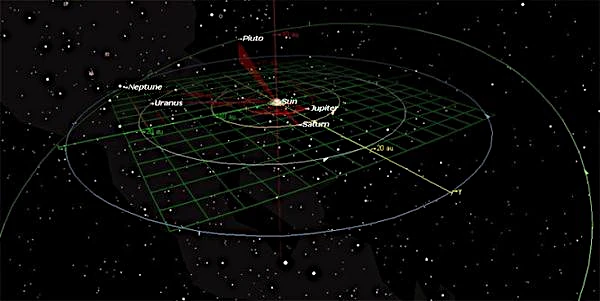

Die äußeren Planeten (Jupiter bis Neptun) beschreiben Umlaufbahnen, die breiter und im Allgemeinen kreisförmiger sind als die der inneren Planeten. Sie unterliegen jedochGravitationsresonanzengegenseitig, die langsam ihre Apsiden verändern. Jupiter, der dominierende Riese, hat großen Einfluss auf die Architektur des Sonnensystems. Sein Perihel liegt bei 740 Millionen km und sein Aphel bei 816 Millionen km, mit einer moderaten Exzentrizität \( e \ca. 0,049 \).

Saturn, Uranus und Neptun weisen im Vergleich zu ihren durchschnittlichen Entfernungen relativ geringe Apsidenabweichungen (einige zehn Millionen km) auf, was ihre Bewegung auf lange Sicht stabiler macht. Ihre Umlaufbahn unterliegt jedoch auch einer langsamen Präzession ihrer Apsidenlinien, die durch spektroskopische Analyse der Ringe oder Satellitenverfolgung nachgewiesen werden konnte.

Transneptunische Körper weisen extremere Exzentrizitäten auf. Pluto erreicht mit \(e \ungefähr 0,2488\) eine Entfernung von 4,4 bis 7,3 Milliarden km, je nachdem, ob er sich im Perihel oder im Aphel befindet. Diese Variation führt dazu, dass Pluto vorübergehend näher an der Sonne sein kann als Neptun. Seine Apsidenlinie ist geneigt (~17°) und sehr beweglich, was ein chaotisches Regime widerspiegelt.

Andere entfernte Objekte wie Eris, Sedna oder die extremen Objekte der Oortschen Wolke erreichen Aphelia größer als 500 AE. Sedna zum Beispiel hat eine stark exzentrische Umlaufbahn \(e \ approx 0{,}854\), mit einem Perihel bei 76 AE und einem Aphel bei geschätzten 937 AE. Diese Objekte sind fossile Zeugen vergangener Störungen, die möglicherweise mit nahegelegenen Sternen oder einem hypothetischen, noch unentdeckten Planeten zusammenhängen.

Diese entfernten Apsiden sind wichtig für das Verständnis der Grenzen des Sonnensystems und der dort herrschenden Gravitationskräfte. Sie werden durch numerische Simulation untersucht, da ihre Flugbahn nicht auf einfache analytische Weise beschrieben werden kann, insbesondere wenn relativistische Effekte, Resonanzen und galaktische Gezeiten berücksichtigt werden.