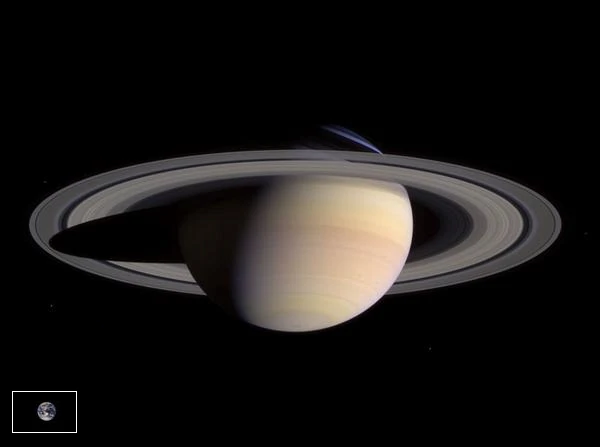

Saturn ist der sechste Planet des Sonnensystems und der zweitmassereichste nach Jupiter. Er besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium und veranschaulicht wunderbar, wie die Gravitation Strukturen von atemberaubender Schönheit erzeugen kann.

Der Äquatordurchmesser des Saturn beträgt etwa 120.536 km (≈9,5 Erddurchmesser - 12.742 km). Mit einer durchschnittlichen Dichte von nur 0,69 g/cm³ ist Saturn der am wenigsten dichte Planet im gesamten Sonnensystem. Das bedeutet, dass er in einem riesigen Ozean aus Wasser schwimmen würde. Diese Leichtigkeit ist auf seine Zusammensetzung zurückzuführen, die von Wasserstoff und Helium dominiert wird, die zusammen mehr als 96 % seiner Masse ausmachen. Seine innere Struktur besteht aus einem kleinen Gesteinskern, einem metallischen Wasserstoffmantel und einer dicken gasförmigen Hülle.

N.B.:

Diese geringe Dichte erklärt die abgeflachte Form des Planeten: Die schnelle Rotationsgeschwindigkeit (etwa 10 Stunden und 33 Minuten) verursacht eine starke Ablation, wodurch der Polradius (54.364 km) im Vergleich zum Äquatorradius (60.268 km) verringert wird.

Die Schönheit der Ringe liegt in ihrer scheinbaren visuellen Einfachheit, die eine außergewöhnliche mathematische Komplexität verbirgt. Die beobachteten Teilungen, wie die berühmte Cassini-Teilung, sind keine kosmischen Zufälle, sondern Regionen, in denen die Effekte der Orbitalresonanz mit den Saturnmonden jede Ansammlung von Materie verhindern.

Seine Ringe, die extrem dünn sind, sind keine festen Scheiben, sondern eine Myriade von Eis-, Staub- und Gesteinsteilchen, die mit präzisen Geschwindigkeiten um den Planeten kreisen, gemäß dem Keplerschen Gesetz \((T^2 \propto r^3)\). Jedes Teilchen, das den planetaren Massenschwerpunkt umkreist, folgt einer Bahn, die durch das Gleichgewicht zwischen der Zentripetalkraft \((F_c = m v^2 / r)\) und der Gravitation \((F_g = G M m / r^2)\) bestimmt wird. Dieses subtile Gleichgewicht definiert die Stabilität der Ringe und erklärt ihre Unterteilung in verschiedene Zonen. So befindet sich die berühmte Cassini-Teilung etwa 4.800 km breit zwischen den Ringen A und B, als Ergebnis einer Orbitalresonanz mit dem Mond Mimas.

N.B.:

Die Cassini-Teilung wurde erstmals 1675 von Jean-Dominique Cassini (1625-1712), einem französisch-italienischen Astronomen, beobachtet. Sie zeugt vom ersten empirischen Verständnis einer natürlichen Orbitalresonanz.

Das Konzept der Orbitalresonanz steht im Mittelpunkt der Saturnstruktur. Wenn Ringteilchen beispielsweise zwei Umdrehungen vollziehen, während Mimas eine vollendet, unterliegen sie periodischen Störungen. Diese resonanten Schwingungen stoßen Materie aus bestimmten Zonen aus und erzeugen die beobachteten Lücken. Die Schönheit des Saturns ergibt sich also aus dieser mathematischen Wechselwirkung zwischen Gravitation und Bewegung, einer dynamischen Ordnung, deren Regelmäßigkeit das menschliche Auge als ästhetisch wahrnimmt.

| Ring | Durchmesser (km) | Ästhetische Eigenschaft | Mechanische Ursache |

|---|---|---|---|

| D-Ring | 66.900 - 74.510 | Sehr schwach und diffus | Resonanz mit elektromagnetischen Kräften |

| C-Ring | 74.658 - 91.975 | Transparenter und subtiler Ring | Streuung durch Mikrosatelliten |

| B-Ring | 91.975 - 117.507 | Der hellste und dichteste Ring | Intensive gravitative Einschließung |

| Cassini-Teilung | 117.507 - 122.340 | Wohl definiertes dunkles Band | 2:1-Resonanz mit Mimas |

| A-Ring | 122.340 - 136.775 | Leuchtender Ring mit radialen Strukturen | Dichtewellen, erzeugt durch Monde |

Quelle: NASA Solar System Exploration - Saturn und Cassini-Huygens-Mission zum Saturn.

Die Ringe des Saturns sind nicht ewig. Messungen der Cassini-Mission haben gezeigt, dass das Ringmaterial buchstäblich auf den Planeten "regnet", beeinflusst durch das Magnetfeld. Man schätzt, dass diese Strukturen in weniger als 100 Millionen Jahren verschwinden könnten, eine vernachlässigbare Zeitspanne auf kosmischer Skala. So bietet uns Saturn für eine begrenzte Zeit die Betrachtung einer natürlichen Organisation, in der dynamisches Gleichgewicht zur Kunst wird.

Saturn ist nicht nur von spektakulären Ringen umgeben; er herrscht auch über ein echtes Miniatursonnensystem, das aus mehr als 145 bestätigten Monden besteht. Jeder dieser Monde hat seine eigene Identität, von eisigen Riesen bis hin zu kleinen unregelmäßigen Welten, und bildet eine kosmische Familie von bemerkenswerter Vielfalt.

| Mond | Entdecker / Jahr | Durchmesser (km) | Dichte (g·cm−3) | Hauptzusammensetzung | Physikalische Besonderheit | Mythologische Figur |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Titan | Christiaan Huygens (1655) | 5.150 | 1,88 | Wassereis, Stickstoff, Kohlenwasserstoffe | Dichte Atmosphäre, flüssige Methanseen. Titan macht allein über 96 % der Gesamtmasse der Saturnmonde aus. | Die Titanen, Riesen-Götter, die von Zeus in der Titanomachie besiegt wurden |

| Rhea | Gian Domenico Cassini (1672) | 1.528 | 1,23 | Wassereis und Silikate | Besitzt möglicherweise einen dünnen Trümmerring | Rhea, Titanin und Mutter der olympischen Götter |

| Iapetus | Gian Domenico Cassini (1671) | 1.471 | 1,09 | Wassereis und dunkle Materialien | Zweifarbige Oberfläche, 20 km hoher Äquatorialrücken | Iapetus, einer der Titanen, Vater von Prometheus, Atlas und Epimetheus |

| Dione | Gian Domenico Cassini (1684) | 1.123 | 1,48 | Wassereis und silikatische Gesteine | Zahlreiche alte tektonische Brüche | Dione, Titanin der Fruchtbarkeit und Mutter der Aphrodite in einigen Traditionen |

| Tethys | Gian Domenico Cassini (1684) | 1.062 | 0,98 | Fast reines Wassereis | Riesiges Ithaca-Chasma-Tal (2.000 km) | Tethys, Titanin der Meere und Gattin des Okeanos |

| Enceladus | William Herschel (1789) | 504 | 1,61 | Wassereis, Salze, organische Verbindungen | Aktive Kryovulkanausbrüche, innerer Ozean | Enceladus, Riese unter dem Ätna begraben, Symbol der unterirdischen Kräfte |

| Mimas | William Herschel (1789) | 396 | 1,15 | Wassereis | Riesiger Herschel-Krater (130 km), "Todesstern"-Form | Mimas, Riese, von Ares während der Gigantomachie getötet |

| Hyperion | William Bond und William Lassell (1848) | 270 | 0,54 | Poröses Wassereis | Chaotische Rotation, schwammartige Oberfläche | Hyperion, Titan des Lichts und Vater von Sonne, Mond und Morgenröte |

| Phoibe | William Pickering (1899) | 213 | 1,63 | Wassereis, Kohlenstoff, Silikate | Rückläufige Umlaufbahn, eingefangenes Objekt aus dem Kuipergürtel | Phoibe, Titanin der Helligkeit und Großmutter von Apollon und Artemis |

| Janus | Audouin Dollfus (1966) | 179 | 0,63 | Wassereis und Silikate | Teilt sich die Umlaufbahn mit Epimetheus; Bahnwechsel alle 4 Jahre | Janus, römischer Gott mit zwei Gesichtern, Hüter der Anfänge und Übergänge |

Quelle: Daten von NASA JPL – Übersicht über die Saturnmonde und ESA – Cassini-Huygens-Mission.