Venus, oft als Zwillingsschwester der Erde bezeichnet, ist von vergleichbarer Größe und Masse. Allerdings ist die Umgebung völlig anders. Die durchschnittliche Temperatur an seiner Oberfläche erreicht 470 °C, was ausreicht, um Blei zu schmelzen. Seine Atmosphäre besteht zu 96,5 % aus Kohlendioxid und übt einen 92-mal höheren Druck aus als der der Erde auf Meereshöhe. Die permanente Wolkendecke, reich an Schwefelsäure, blockiert optische Strahlung und fungiert als thermisches Treibhaus von beeindruckender Effizienz.

Dieser Kontrast wirft eine wichtige Frage in der Planetologie auf: Warum haben sich zwei Planeten, die so ähnlich aussehen, zu so unterschiedlichen Klimazonen entwickelt? Der Treibhauseffekt auf der Venus ist nicht einfach ein Klimaeffekt, sondern ein vor Milliarden Jahren eingeleiteter positiver Rückkopplungsprozess, der zu irreversibler thermischer Instabilität führte. Klimasimulationen deuten darauf hin, dass flüssiges Wasser kurzzeitig auf der Oberfläche der Venus existiert haben könnte, bevor die Intensität der Sonnenstrahlung zu dessen Verdunstung führte und einen außer Kontrolle geratenen Treibhauseffekt auslöste.

Die Atmosphäre der Venus besteht hauptsächlich aus Kohlendioxid und Schwefelsäurewolken und ist eine der dichtesten und unwirtlichsten im Sonnensystem. Diese dicke Decke erzeugt einen extremen Treibhauseffekt und macht Venus mit Oberflächentemperaturen von über 450 °C zum heißesten Planeten in unserem System. Trotz dieser höllischen Bedingungen versuchen Wissenschaftler, die Geheimnisse dieser undurchsichtigen Atmosphäre zu lüften, die Hinweise auf die klimatische Entwicklung von Planeten, einschließlich der der Erde, liefern könnten.

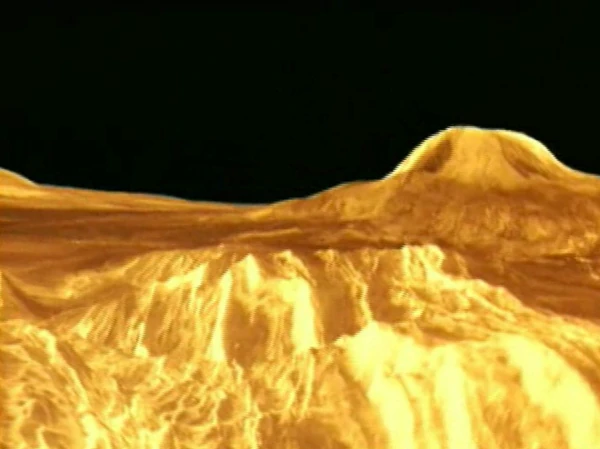

Unter dieser undurchdringlichen Wolkenschicht, die in Magellans Bild unsichtbar ist, hütet Venus eifersüchtig ihre Geheimnisse. Kürzlich wurde die Entdeckung vonPhosphinin seiner Atmosphäre hat die Debatte über eine möglicherweise unbekannte biologische oder geochemische Aktivität wiederbelebt. Phosphin ist eine chemische Verbindung mit der Formel PH3. Es ist ein farbloses, brennbares und sehr giftiges Gas mit einem unangenehmen Geruch, der oft mit dem von Knoblauch oder verdorbenem Fisch verglichen wird.

Trotz einer extrem langsamen Rotation (ein Venustag dauert 243 Erdentage) und in retrograder Richtung erreichen seine Höhenwinde Geschwindigkeiten von bis zu 360 km/h. Dieses Phänomen der atmosphärischen Superrotation bleibt ein aktives Forschungsobjekt. Dabei könnten die Mechanismen des Energietransfers zwischen der unteren Atmosphäre und der oberen Mesosphäre sowie die Wirkung thermischer Gezeiten durch die Sonne eine zentrale Rolle spielen.

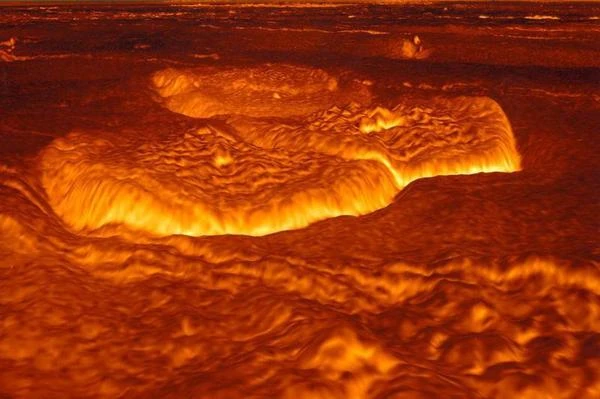

Darüber hinaus verstärkt das Fehlen eines globalen Magnetfelds die atmosphärische Erosion durch den Sonnenwind, obwohl die Venus paradoxerweise eine dichte Atmosphäre behält. Dies deutet auf kontinuierliche interne Beiträge hin, die möglicherweise vulkanischen Ursprungs sind. Tatsächlich ähneln mehrere durch Radar identifizierte Oberflächenstrukturen jüngeren Calderas und Basaltflüssen. Die Frage der aktuellen vulkanischen Aktivität wird durch die Infrarot-Emissionsdaten der Sonde Venus Express neu aufgeworfen.

Die Oberfläche der Venus ist heute aufgrund ihrer extremen Bedingungen steril: Temperaturen über 450 °C, überwältigender Druck und eine giftige Atmosphäre. Allerdings wurde die Hypothese mikrobiellen Lebens in der Venusatmosphäre ernsthaft in Betracht gezogen, insbesondere in den Wolkenschichten zwischen 48 und 60 km Höhe. In diesen Höhen schwankt die Temperatur zwischen 30 °C und 80 °C und der Druck liegt bei etwa 1 atm, also Bedingungen, die denen auf der Erde relativ ähnlich sind.

Das Interesse an dieser sogenannten „bewohnbaren“ Atmosphärenzone wurde im Jahr 2020 durch die umstrittene Entdeckung von wiederbelebtPhosphin (PH₃), ein Molekül, das auf der Erde mit anaeroben biologischen Prozessen in Verbindung steht. Obwohl die Entdeckung fraglich bleibt, hat sie eine grundlegende Debatte eröffnet: Können Lebensformen in einer so sauren und wasserarmen Umgebung überleben?

Die Wolken der Venus bestehen hauptsächlich ausTröpfchen konzentrierter Schwefelsäure\((\sim 75 \text{ bis } 98\%)\) mit kleinen Mengen Wasser vermischt. Eine solche Umgebung ist äußerst korrosiv für kohlenstoffbasierte Zellstrukturen wie Lipidmembranen. Insbesondere bestimmte extremophile terrestrische BakterienAcidophileUndHalophilehaben eine erstaunliche Überlebensfähigkeit in sehr sauren Umgebungen (pH < 1) oder in nährstoffarmen Umgebungen gezeigt, was Spekulationen anheizt.

Alternative biochemische Modelle wurden für Zellen vorgeschlagen, die Nicht-Lipid-Membranen (z. B. auf der Basis von Schwefelpolymeren) verwenden, sowie Stoffwechselzyklen, die Schwefeldioxid \((\mathrm{SO_2})\), Schwefelsäure und atmosphärischen Kohlenstoff nutzen. In diesen Hypothesen würden die Zellen in den Wolkenschichten schweben und durch Konvektion und schnelle Zonenwinde im dynamischen Gleichgewicht gehalten.

Es bleiben jedoch einige große Herausforderungen bestehen: der niedrige Wassergehalt (weniger als 0,01 %), die Intensität der ultravioletten Strahlung in der oberen Atmosphäre, das Fehlen verfügbarer Nährstoffe und vor allem die vorübergehende Natur der Stabilität der Tröpfchen, in denen sich möglicherweise Leben entwickeln könnte. Darüber hinaus zeigt die Modellierung der chemischen Entwicklung von Wolken, dass sie insgesamt oxidierend und zerstörerisch für komplexe organische Verbindungen sind.

Die Indische Raumfahrtbehörde (ISRO), NASA und ESA planen zukünftige Missionen zur Venus (Shukrayaan-1, VERITAS, EnVision), die diese Punkte klären könnten. Einige dieser Missionen werden Spektrometer mitführen, die molekulare Biosignaturen oder sogar komplexe biologische Partikel nachweisen können. Die Entdeckung einer Luftbiosphäre auf der Venus würde unser Verständnis des Lebens im Universum revolutionieren, indem sie zeigt, dass es in Umgebungen entstehen und überleben kann, die sich grundlegend von der Erde unterscheiden.