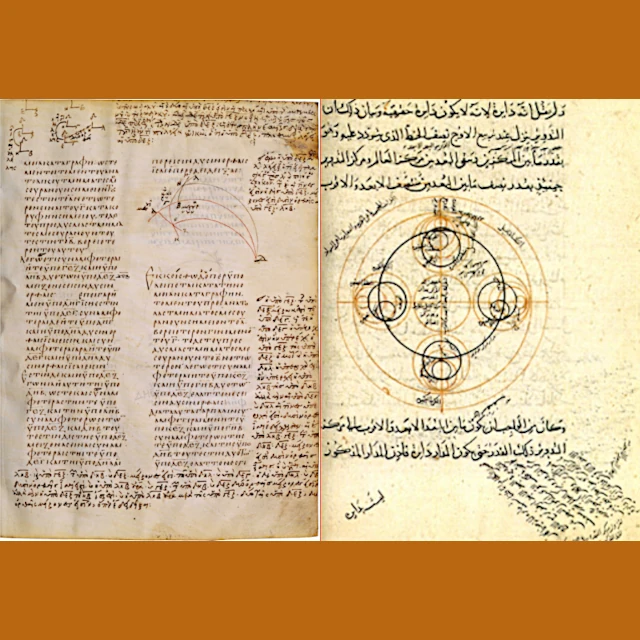

Verfasst um 150 n. Chr. von Claudius Ptolemäus (100-170), stellt der Almagest ein monumentales Werk in der Geschichte der Himmelsbeobachtung dar, basierend auf einem strengen mathematischen Formalismus. Das Werk festigt frühere Beobachtungen aus der griechischen Tradition und führt strukturierte geometrische Modelle ein, um die Himmelsbewegungen zu beschreiben.

Das Wort Almagest stammt aus dem Arabischen "al-Majisti", das wiederum vom Griechischen "Megistē" abgeleitet ist, was "der sehr große" oder "der größte" bedeutet. Es war eine Art, Ptolemäus' Werk als das größte astronomische Lehrbuch seiner Zeit zu bezeichnen.

Dieses monumentale Werk war in 13 Bücher unterteilt (intellektuelle, nicht unbedingt physische Unterteilung), wahrscheinlich ursprünglich auf Papyrusrollen im Format des 2. Jahrhunderts n. Chr. im Römischen Reich festgehalten.

Fast zwei Jahrtausende nach seiner Abfassung nimmt der Almagest des Ptolemäus einen paradoxen Platz in der Wissenschaftsgeschichte ein. Sein geozentrisches Modell wurde endgültig widerlegt, doch das Werk bleibt eine unverzichtbare Referenz. Was bleibt also tatsächlich von diesem antiken wissenschaftlichen Monument übrig?

Der nachhaltigste Beitrag des Almagest liegt in seinem strengen wissenschaftlichen Ansatz. Ptolemäus etablierte ein Forschungsmodell, das systematische Beobachtung, mathematische Modellierung und Überprüfung durch Berechnung kombiniert. Dieser hypothetisch-deduktive Ansatz, der darin besteht, ein Modell vorzuschlagen und es dann mit den beobachteten Daten zu konfrontieren, bleibt das Herzstück der modernen wissenschaftlichen Methode.

Der Almagest enthält ausgefeilte trigonometrische Techniken, die ihre Gültigkeit behalten haben. Die von Ptolemäus entwickelten Sehnentafeln, die Vorläufer unserer trigonometrischen Tabellen, ermöglichten die Lösung komplexer geometrischer Probleme. Die von ihm entwickelten Interpolationsmethoden und Winkelberechnungen werden immer noch in ihren grundlegenden Prinzipien gelehrt.

Der im Almagest enthaltene Katalog von 1022 Sternen ist ein unersetzliches astronomisches Zeugnis. Obwohl einige Positionen angezweifelt wurden, ermöglichen diese Daten den Astronomiehistorikern, die Entwicklung der Sternpositionen zu studieren, und bieten einen einzigartigen Einblick in das Beobachtungswissen der Antike.

Über die reine Wissenschaft hinaus prägte der Almagest das westliche und arabische Denken fast fünfzehn Jahrhunderte lang. Er strukturierte den Astronomieunterricht, beeinflusste die Naturphilosophie und lieferte die Grundlagen für den Kalender und die Navigation. Diese historische und kulturelle Dimension macht das Werk zu einem bedeutenden geistigen Erbe der Menschheit.

Paradoxerweise ist der Almagest in seinem "konzeptionellen Irrtum" über die Theorie der Epizykel und Deferenten am lehrreichsten. Um das Geozentrismus angesichts immer präziserer Beobachtungen aufrechtzuerhalten, mussten Ptolemäus (und seine Nachfolger) zusätzliche Epizykel, Exzentriker und Äquanten hinzufügen, was das System zunehmend komplizierter machte.

Dies zeigt, dass ein wissenschaftliches Modell mathematisch kohärent, vorhersagend und nützlich sein kann, selbst wenn es auf falschen Annahmen beruht. Diese erkenntnistheoretische Lektion erinnert uns daran, dass die Wissenschaft durch aufeinanderfolgende Annäherungen voranschreitet und dass die wissenschaftliche "Wahrheit" immer vorläufig und verbesserungsfähig ist.

| Konzept | Almagest (2. Jahrhundert n. Chr.) | Moderne Astronomie (21. Jahrhundert) | Status |

|---|---|---|---|

| Position der Erde | Unbewegliche Erde im Zentrum des Universums | Planeten, die die Sonne umkreisen | Widerlegt (Geozentrismus aufgegeben) |

| Planetenbewegungen | Epizykel, Deferenten und Äquant | Elliptische Umlaufbahnen (Keplersche Gesetze) | Widerlegt (Epizykel/Deferenten-Modell durch elliptische Umlaufbahnen ersetzt), aber mathematische Methode erhalten |

| Himmelskoordinaten | Ekliptikale Längen und Breiten auf der Himmelskugel (Sternenkatalog) | Werden heute noch verwendet, aber mit unterschiedlichen Koordinatensystemen (Rektaszension und Deklination) | Beibehalten und verbessert (modernisierte Koordinatensysteme) |

| Methodischer Ansatz | Mathematische Anpassung an Beobachtungen, ohne nach physikalischen Ursachen zu suchen (deskriptives Modell) | Wissenschaftliche Methode, basierend auf testbaren Vorhersagen und Falsifizierbarkeit (erklärendes Modell) | Beibehalten mit Nuancen, die moderne Wissenschaft basiert auf der wissenschaftlichen Methode: Beobachtung → Hypothese → Vorhersage → Test → Falsifikation |

| Präzession der Äquinoktien | Erkannter Einfluss, aber unterschätzter Wert (≈ 1° / Jahrhundert) | Präzise gemessene Bewegung (≈ 1° / 71,6 Jahre) | Beibehalten (Konzept erhalten, Wert korrigiert) |

| Sonnen- und Mondfinsternisse | Näherungsweise Vorhersagen anhand von Tabellen und Zyklen (Saros etc.) | Präzise Vorhersagen dank Himmelsmechanik und Gravitation | Beibehalten (Prinzip erhalten, Präzision verbessert) |

| Sternenkatalog und Helligkeiten | 1022 Sterne nach ihrer scheinbaren Helligkeit klassifiziert | Moderne photometrische Systeme (UBV, Gaia) | Beibehalten und verbessert (systematischer Katalog erhalten, Präzision modernisiert) |

| Kalenderzyklen und tropisches Jahr | Näherungsweise Dauer des tropischen Jahres (365,2467 Tage) und Berechnung der Äquinoktien | Präzise Dauer des tropischen Jahres (365,2422 Tage) und moderner astronomischer Kalender | Beibehalten (Prinzip erhalten, Werte korrigiert) |

N.B.:

Die Präzession der Äquinoktien, entdeckt von Hipparch, ist in den Almagest integriert. Ptolemäus übernimmt das Prinzip, unterschätzt jedoch seine Geschwindigkeit um etwa 30%. Der moderne Wert beträgt 1° alle 71,6 Jahre, bedingt durch die langsame Rotation der Erdachse.

Referenzen:

Verbunt & van Gent (2012); Protte & Hoffmann (2020); Schaefer (2013); ENS Lyon (Präzession); BnF (Sternenkatalog); IREM Caen (Plan des Almagest).