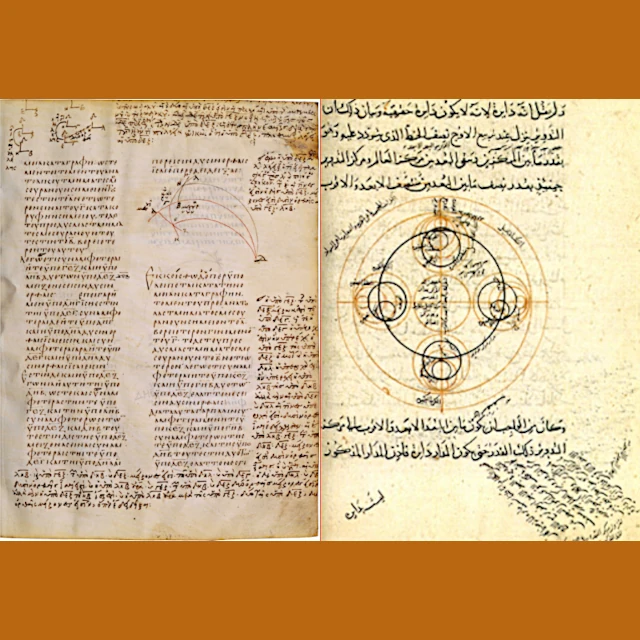

150年頃にクラウディオス・プトレマイオス(100-170年)によって執筆されたアルマゲストは、厳密な数学的形式主義に基づく天体観測の歴史における記念碑的な著作です。 この著作は、ギリシャの伝統から得られた過去の観測を統合し、天体の運動を説明するための構造化された幾何学的モデルを導入しました。

「アルマゲスト」という言葉は、アラビア語の「al-Majisti」に由来し、さらにギリシャ語の「Megistē」(「非常に偉大な」、「最も偉大な」)から来ています。 これは、プトレマイオスの著作を当時の最も偉大な天文学の論文として位置づける方法でした。

この記念碑的な著作は、13巻(知的な区分けであり、必ずしも物理的な区分けではない)から構成されており、おそらく2世紀のローマ帝国で使用されていたパピルスの巻物に最初に記録されました。

執筆からほぼ2000年後、プトレマイオスのアルマゲストは科学史においてパラドックスな位置を占めています。 地球中心説は最終的に否定されましたが、この著作は今でも不可欠な参考文献です。 では、この古代の科学的記念碑から実際に何が残っているのでしょうか?

アルマゲストの最も永続的な貢献は、その厳格な科学的アプローチにあります。 プトレマイオスは、体系的な観測、数学的モデリング、計算による検証を組み合わせた研究モデルを確立しました。 仮説演繹的アプローチ(モデルを提案し、観測データと照らし合わせる)は、現代の科学的方法の中核を成しています。

アルマゲストには、今も有効な高度な三角法の技術が含まれています。 プトレマイオスが作成した弦の表(現代の三角関数表の祖先)は、複雑な幾何学的問題を解決するために使用されました。 彼が開発した補間法や角度計算の方法は、基本原理として今も教えられています。

アルマゲストに含まれる1022個の星のカタログは、天文学的に貴重な証言です。 一部の位置は議論の余地がありますが、これらのデータは天文学の歴史家が恒星の位置の変化を研究し、古代の観測知識を一望することを可能にします。

純粋な科学を超えて、アルマゲストは約15世紀にわたり西洋とアラブの思想を形成しました。 天文学の教育を構造化し、自然哲学に影響を与え、暦と航海の基礎を提供しました。 この歴史的・文化的な側面が、この著作を人類の主要な知的遺産としています。

パラドックスなことに、アルマゲストは周転円と従円の理論における「概念的誤り」において最も教訓的です。 地球中心説を維持するため、プトレマイオス(およびその後継者)は、追加の周転円、離心円、エカントを追加し、システムをますます複雑にしました。

これは、科学的モデルが数学的に首尾一貫し、予測可能で有用でありながら、誤った前提に基づく可能性があることを示しています。 この認識論的教訓は、科学が逐次的な近似によって進歩し、科学的「真実」は常に仮のものであり改善可能であることを思い出させます。

| 概念 | アルマゲスト(2世紀) | 現代天文学(21世紀) | 状態 |

|---|---|---|---|

| 地球の位置 | 宇宙の中心に静止した地球 | 太陽の周りを公転する惑星 | 否定(地球中心説は放棄) |

| 惑星の運動 | 周転円、従円、エカント | 楕円軌道(ケプラーの法則) | 否定(周転円/従円モデルは楕円軌道に置き換えられたが、数学的方法は保存) |

| 天体座標 | 天球上の黄道経度・緯度(星表) | 現在も使用されているが、異なる座標系(赤経・赤緯) | 保存・改良(座標系は現代化) |

| 方法論的アプローチ | 観測に合わせるための数学的調整、物理的原因の探求なし(記述的モデル) | テスト可能な予測と反証可能性に基づく科学的方法(説明的モデル) | ニュアンスを持って保存、現代科学は科学的方法に基づく:観測→仮説→予測→テスト→反証 |

| 分点の歳差 | 影響は認識されているが、値は過小評価(≈ 1° / 世紀) | 精密に測定された運動(≈ 1° / 71.6年) | 保存(概念は保存、値は修正) |

| 日食と月食 | 表とサロス周期などのサイクルによる近似的な予測 | 天体力学と重力による精密な予測 | 保存(原理は保存、精度は向上) |

| 星表と等級 | 見かけの等級による1022個の星の分類 | 現代の測光システム(UBV、Gaia) | 保存・改良(系統的なカタログは保存、精度は現代化) |

| 暦のサイクルと太陽年 | 太陽年の近似的な長さ(365.2467日)と分点の計算 | 太陽年の精密な長さ(365.2422日)と現代の天文暦 | 保存(原理は保存、値は修正) |

N.B.:

分点の歳差はヒッパルコスによって発見され、アルマゲストに組み込まれています。プトレマイオスはその原理を採用しましたが、速度を約30%過小評価しました。現代の確立された値は、地球の自転軸のゆっくりとした回転により、1°ごとに71.6年です。

参考文献:

Verbunt & van Gent (2012); Protte & Hoffmann (2020); Schaefer (2013); ENS Lyon (歳差); BnF (星表); IREM Caen (アルマゲストの計画)。