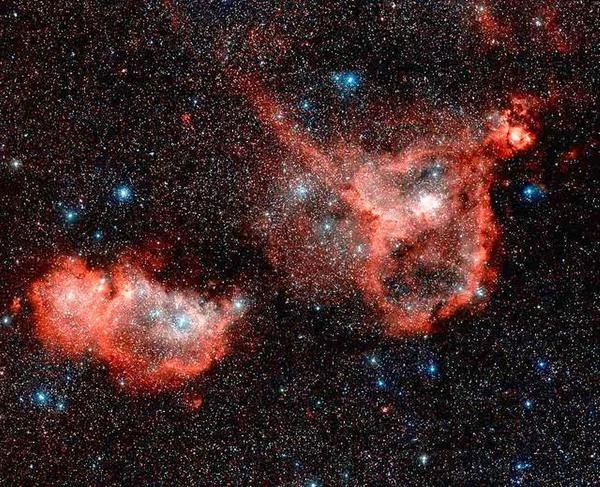

Les nébuleuses du Cœur (IC 1805) et de l’Âme (IC 1848) se situent dans la constellation de Cassiopée, à environ 7 500 années-lumière de la Terre, dans le bras de Persée de la Voie Lactée. Chacune s’étend sur près de 200 années-lumière et fait partie d’un vaste nuage moléculaire.

Observables avec des télescopes équipés de filtres Hα, elles apparaissent comme une double structure cosmique : le Cœur et l’Âme. Ces nébuleuses sont particulièrement lumineuses dans la raie de l’hydrogène ionisé, produisant la couleur rouge caractéristique que l’on retrouve dans les photographies astronomiques.

N.B. :

L’hydrogène ionisé, noté H II, correspond à un atome d’hydrogène ayant perdu son unique électron, sous l’effet du rayonnement ultraviolet émis par des étoiles massives. Ce plasma, constitué uniquement de protons et d’électrons libres, est à l’origine des régions H II, véritables « nurseries » stellaires, car il révèle les zones de formation des étoiles. L’énergie nécessaire pour ioniser l’hydrogène est de 13,6 eV.

Les « nébuleuses du Cœur et de l’Âme » sont deux immenses nuages de gaz et de poussières situés dans notre galaxie. Elles brillent car leurs atomes d’hydrogène sont fortement excités par la lumière d’étoiles très chaudes et massives. Ces régions sont en même temps des berceaux stellaires, où de nouvelles étoiles naissent grâce à l’effondrement de zones plus denses de gaz et de poussière.

Derrière leur beauté visuelle, ces nébuleuses sont le théâtre de processus physiques complexes : la lumière des étoiles modifie la matière, les mouvements du gaz sculptent les nuages, et la chimie du milieu interstellaire prépare la formation de futures étoiles. Elles offrent donc un aperçu unique de la manière dont l’Univers recycle sa matière pour créer de nouvelles générations d’astres.

Pour étudier les nébuleuses, les astronomes analysent la lumière qu’elles émettent. Certaines raies spectrales, comme la fameuse raie Hα de l’hydrogène ou celles de l’oxygène ([O III] à 500,7 nm) et de l’azote ([N II] à 658,4 nm), agissent comme de véritables « sondes ». Elles permettent de déterminer deux grandeurs clés : la température du gaz et sa densité en électrons. En comparant l’intensité relative de ces raies et en utilisant des modèles de photo-ionisation, on peut en déduire l’efficacité du rayonnement des étoiles qui ionisent le gaz, ainsi que les conditions physiques précises qui règnent au sein de la nébuleuse.

Dans les nébuleuses, la poussière joue un rôle essentiel. Elle absorbe une partie de la lumière très énergétique des étoiles massives, puis réémet cette énergie sous forme de rayonnement infrarouge. Ce processus réchauffe l’environnement et influence la répartition de la température. De plus, à la surface des grains de poussière recouverts de glace, des réactions chimiques peuvent se produire, donnant naissance à des molécules complexes, parfois considérées comme des briques de la vie.

Dans les régions les plus denses des nébuleuses, la gravité peut finir par l’emporter sur les forces qui maintiennent le gaz en équilibre (chaleur, turbulences, champs magnétiques). Lorsque cela se produit, la matière s’effondre sur elle-même et forme des « cœurs » qui deviendront des étoiles. La taille minimale de ces cœurs est définie par ce que les astrophysiciens appellent l’« échelle de Jeans », un critère qui fixe la masse au-delà de laquelle un nuage peut s’effondrer pour donner une nouvelle étoile.

Pour comprendre ces processus, les astronomes combinent différentes longueurs d’onde : la lumière visible (par exemple la raie Hα de l’hydrogène), l’infrarouge et les ondes radio. En comparant ces images, on peut cartographier la poussière, mesurer l’extinction de la lumière, suivre les mouvements du gaz et ainsi relier la présence d’étoiles en formation à l’ionisation et à la répartition de la matière dans la nébuleuse.

Ce tableau met en avant que les nébuleuses du Cœur et de l’Âme s’inscrivent dans une grande famille de régions H II géantes, souvent liées à des amas ouverts jeunes et très riches en étoiles massives.

On voit que les nébuleuses du Cœur et de l’Âme sont parmi les plus massives (\(10^{5}\ M_{\odot}\)), comparables à la Rosette, et bien plus riches en gaz que l’Orion ou la Trifide, qui sont plus petites mais très étudiées car proches.

| Nébuleuse | Désignation | Constellation | Distance (années-lumière) | Taille apparente | Masse de gaz (M☉) | Particularités |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Nébuleuse du Cœur | IC 1805 | Cassiopée | ≈ 7 500 | ~ 2° | ~ 2 × 105 | Région H II ionisée par l’amas ouvert Melotte 15 |

| Nébuleuse de l’Âme | IC 1848 | Cassiopée | ≈ 7 500 | ~ 2° | ~ 1,5 × 105 | Connue pour ses « globules de Bok » (sites de formation stellaire) |

| Nébuleuse de l’Aigle | Messier 16 | Serpent | ≈ 6 500 | 70′ × 50′ | ~ 8 × 104 | Abrite les célèbres « Piliers de la Création » |

| Nébuleuse d’Orion | Messier 42 | Orion | ≈ 1 350 | 65′ × 60′ | ~ 2 × 104 | Région H II la plus proche de la Terre, laboratoire de formation stellaire |

| Nébuleuse de la Rosette | NGC 2237 | Licorne | ≈ 5 200 | 1,3° | ~ 1 × 105 | Grande cavité creusée par un amas ouvert central (NGC 2244) |

| Nébuleuse de la Lagune | Messier 8 | Sagittaire | ≈ 4 100 | 90′ × 40′ | ~ 6 × 104 | Présente des structures sombres de poussière en contraste |

| Nébuleuse de la Trifide | Messier 20 | Sagittaire | ≈ 5 200 | 28′ | ~ 1 × 104 | Mélange rare d’émission, réflexion et absorption |

En astronomie, le terme nébuleuse est assez générique : il désigne simplement un nuage interstellaire de gaz et de poussières, mais il en existe plusieurs types physiques distincts :

| Type | Composition principale | Source d’énergie | Aspect observé | Exemples |

|---|---|---|---|---|

| Nébuleuses H II | Hydrogène ionisé (H⁺), gaz + poussières | Rayonnement UV intense d’étoiles jeunes massives (O, B) | Régions brillantes en Hα, souvent colorées en rouge | Orion (M42), Rosette, Cœur et Âme |

| Nébuleuses obscures | Gaz neutre (H₂) et poussières opaques | Absorption et diffusion de la lumière d’étoiles en arrière-plan | Silhouettes sombres contrastant avec le fond étoilé | Sac à Charbon, Tête de Cheval, Barnard 68 |

| Nébuleuses planétaires | Gaz expulsé d’étoiles en fin de vie (H, He, C, O…) | Rayonnement UV de la naine blanche centrale | Anneaux ou coquilles brillantes, symétriques | Lyre (M57), Hélice, Œil de Chat |

| Restes de supernova | Gaz éjectés enrichis en éléments lourds (O, Si, Fe…) | Énergie cinétique de l’explosion + rayonnement du pulsar central | Filaments lumineux, structures en expansion | Crabe (M1), Dentelle du Cygne, Cas A |