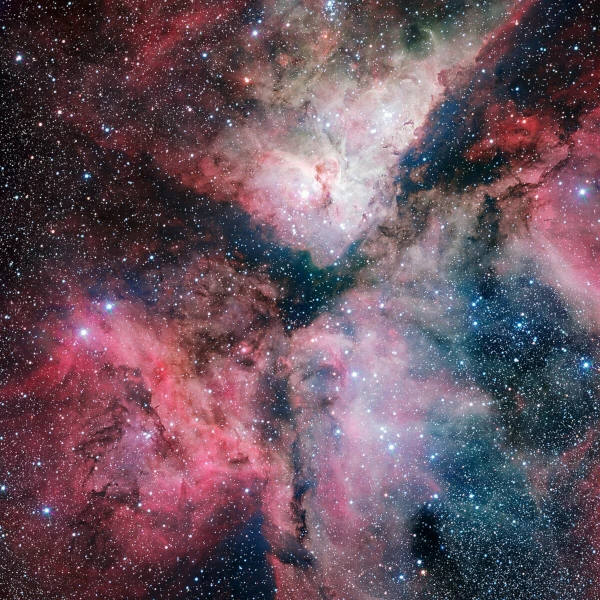

La nébuleuse de la Carène, également connue sous la désignation NGC 3372, est l’une des plus vastes régions de formation stellaire de la Voie Lactée. Située à environ 7 500 années-lumière de la Terre dans la constellation australe de la Carène, cette nébuleuse émet une lumière spectaculaire grâce à l’énergie dégagée par ses jeunes étoiles massives. Elle couvre une étendue de plus de 300 années-lumière, ce qui en fait un laboratoire cosmique inégalé pour l’étude de la naissance, de l’évolution et de la mort des étoiles.

Parmi ses objets les plus remarquables figure Eta Carinae, un système stellaire hypermassif en phase terminale, célèbre pour ses éruptions cataclysmiques observées depuis le XIXe siècle. L’intensité du rayonnement ultraviolet et des vents stellaires générés par ces géantes modifie en permanence la structure du nuage moléculaire géant, sculptant des piliers, cavités et ondes de choc où d'autres étoiles voient le jour.

Grâce aux observations du télescope Hubble et plus récemment du télescope spatial James-Webb, les astronomes ont pu sonder les zones les plus denses de la nébuleuse, révélant des protoétoiles et des disques protoplanétaires. Ces données permettent de mieux comprendre les cycles de rétroaction entre étoiles massives et milieu interstellaire, un mécanisme essentiel dans la régulation de la formation stellaire à l’échelle galactique.

Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques physiques de la nébuleuse de la Carène comparées à celles d'autres nébuleuses emblématiques, soulignant ainsi son caractère exceptionnel.

| Nébuleuse | Distance (al) | Dimensions | Étoile(s) massive(s) | Température gaz (K) |

|---|---|---|---|---|

| Carène (NGC 3372) | 7 500 | 300 al | Eta Carinae | 10 000 – 12 000 |

| Orion (M42) | 1 344 | 24 al | θ¹ Orionis C | 9 000 – 10 000 |

| Aigle (M16) | 5 700 | 70 al | Wings Cluster | 7 000 – 9 000 |

| Lagune (M8) | 4 000 | 110 al | 9 Sagittarii | 7 500 – 8 500 |

| Trifide (M20) | 5 200 | 40 al | HD 164492A | 8 000 – 10 000 |

| Rosette (NGC 2237) | 5 000 | 130 al | NGC 2244 cluster | 6 000 – 8 000 |

| Tête de Cheval (Barnard 33) | 1 375 | 5 al | σ Orionis | ≈ 10 – 100 |

| California (NGC 1499) | 1 000 | 100 al | Xi Persei | 8 000 |

| Coeur (IC 1805) | 7 500 | 200 al | Melotte 15 | 6 000 – 8 000 |

| Soul (IC 1848) | 7 500 | 150 al | Westerlund 19 | 6 500 – 8 000 |

Sources : NASA Hubble Site, ESA/Hubble, JWST, ESO

Depuis 2022, le télescope spatial James-Webb (JWST) a permis d'explorer la nébuleuse de la Carène avec une précision inédite dans l'infrarouge moyen ($\lambda = 3-28 \ \mu\text{m}$). Grâce à sa résolution angulaire de l'ordre de $0.1''$ et à sa sensibilité thermique, Webb a sondé les structures internes des colonnes de gaz et de poussière – notamment les célèbres "Montagnes mystiques" – révélant des protoétoiles profondément enfouies et des fronts d’ionisation en propagation.

Ces observations ont mis en évidence des disques protoplanétaires en formation, suggérant que les effets d'érosion photoévaporative induits par les vents stellaires ne suffisent pas à interrompre complètement le processus d'accrétion. Cela remet en cause les modèles traditionnels dans lesquels les UV des étoiles OB disperseraient trop rapidement le gaz pour permettre la formation de systèmes planétaires.

Une autre découverte récente concerne les jets bipolaires émanant de certaines protoétoiles en formation. Ces jets, collimatés sur plusieurs années-lumière, sont révélés par les raies de recombinaison de l’hydrogène ($\mathrm{H}\alpha$, $\mathrm{Br}\gamma$), ainsi que par les raies de rotation du CO et du H2. Leur dynamique permet d’estimer les taux d’accrétion et la présence de champs magnétiques localement intenses ($B \sim 10^{-4}$ T), canalisant la matière autour de l’équateur stellaire.

Des modèles magnétohydrodynamiques (MHD) contraints par ces observations suggèrent que le champ magnétique joue un rôle crucial dans l’orientation des flux et dans la régulation du spin initial des étoiles naissantes, au-delà de la turbulence locale du milieu.

Enfin, les astronomes ont observé, autour d’Eta Carinae, de nouveaux indices de son instabilité évolutive de type LBV (Luminous Blue Variable), à la frontière entre étoile Wolf-Rayet et supernova imminente. Des coquilles de matière en expansion, émises lors de l’éruption de 1843, continuent de se refroidir par émission infrarouge et sont cartographiées dans les raies de Fe II et de Si IV. Des modélisations de perte de masse pré-supernova indiquent qu’une explosion en supernova de type IIn pourrait survenir d'ici quelques milliers d'années, laissant derrière elle une nébuleuse enrichie en éléments lourds comme le calcium, le fer ou le titane.