1990 年 4 月 24 日に発売された、ハッブル宇宙望遠鏡現代天文学において最も影響力のある機器の一つとなっています。 高度 547 km の軌道上に配置され、地上大気の乱気流を逃れ、約 0.05 秒角の角度分解能を実現します。 ハッブルは、スペクトルシフト \( z > 10 \) までの宇宙の過去を探索することを可能にし、ビッグバンから 10 億年も経たないうちに形成された銀河を明らかにしました。

彼のカメラWFC3とその分光器COS非常に遠くにある物体の光を捉えたので、その可視光線はハッブルの法則に従って赤外線の方にシフトしました。 \( v = H_0 \, d \) ここで、 \( v \) は距離速度、 \( H_0 \) は膨張定数、 \( d \) は観測された銀河までの距離です。

注: :

ザスペクトルシフト\( z \) で示される、放出と観測の間のスペクトル線の波長の変化を測定します。それは次の関係によって定義されます。 \( z = \frac{\lambda_{obs} - \lambda_{emit}}{\lambda_{emit}} \)

正のオフセット (\( z > 0 \)) は、赤方偏移、オブジェクトが観察者から遠ざかっていることを示します。 逆に、負のオフセット (\( z < 0 \)) は、ブルーシフト。 大規模なスケールでは、銀河やクエーサーで観測される \( z \) の値は、宇宙の膨張の直接の兆候であるハッブルの法則 \( v = H_0 \, d \) に従って、それらの距離に比例します。

ハッブルの主要な使命の 1 つは、宇宙の膨張速度を正確に測定することでした。 観察することで、セファイドハッブルが許可した Ia 型超新星アダム・リース(1969–) とブライアン・シュミット(1967–) \( H_0 ≈ 73 \, km·s^{-1}·Mpc^{-1} \) 付近のハッブル定数の値を取得します。

これらの結果は、\( H_0 \) の局所的な値と、\( H_0 ≈ 67.4 \, km・s^{-1}・Mpc^{-1} \) を与えるプランク衛星による宇宙マイクロ波背景放射から推定される値との間に緊張があることを強調しました。 「ハッブル張力」として知られるこの不一致は、私たちの宇宙論モデル \(\Lambda CDM\) の修正が必要である可能性があることを示唆しています。

ハッブルは、有名な星雲のような複雑な構造を明らかにしました。創造の柱わし星雲 (M16) 内。可視光と赤外線で撮影されたこれらの画像は、若い星の風が分子雲を形成する、星形成のダイナミックなプロセスを示しています。

ジェットの詳細HH オブジェクトオリオン座の原始惑星系円盤は、原始星の周囲の物質の降着と放出のメカニズムを理解することを可能にしました。

ハッブルは、系外惑星大気の分光分析にも貢献しました。彼は、通過中に惑星の大気によって濾過された星の光を分析することにより、いくつかの太陽系外世界で水蒸気、メタン、ナトリウムの存在を検出しました。

これらの先駆的な観察は、JWST、これらの大気の化学組成をより正確に研究することができます。

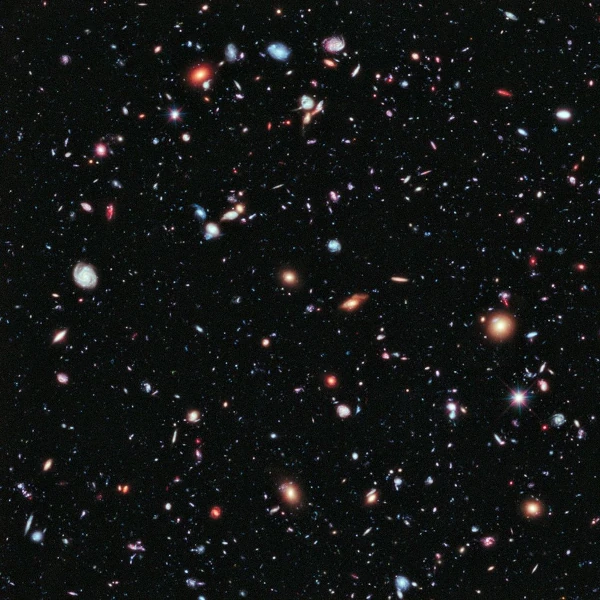

の象徴的なイメージハッブルウルトラディープフィールド(2004) は、11 分角の小さな領域にほぼ 10,000 個の銀河を集めています。これは、観測可能な宇宙の目もくらむような密度を示しています。光の各点は、数十億の星を含む銀河全体を表しています。

注: :

ハッブル超深度フィールドが到達する限界等級は \( m_{AB} ≈ 30 \)、つまり肉眼で見える物体よりも 40 億倍暗い天体です。

ハッブルはその年齢にもかかわらず、宇宙観測の柱であり続けています。 30 年以上にわたってアーカイブされたそのデータは、今でも暗黒物質、クエーサー、銀河形態の研究に使用されています。ハッブルとの相互作用ジェームズ・ウェッブ宇宙望遠鏡紫外線と深赤外線を組み合わせて、宇宙を補完的に見ることができるようになります。

| 望遠鏡 | 観測波長 | 角度分解能 | 発売年 | 軌道 |

|---|---|---|---|---|

| ハッブル | 紫外線 – 可視光 – 近赤外線 | 0.05インチ | 1990年 | 地球低軌道 (547 km) |

| ジェームス・ウェッブ | 中・遠赤外線 | 0.1インチ | 2021年 | ラグランジュ点 L2 (150万km) |

| チャンドラ | X線 | 0.5インチ | 1999年 | 高楕円形の地球軌道(10,000×140,000km) |

| スピッツァー | 赤外線 (3 ~ 180 μm) | 2インチ | 2003年 | 地動(地球追従)軌道 |

| ガイア | 可視(高精度測光および天体測光) | 0.01インチ | 2013年 | ラグランジュ点 L2 |

| ケプラー | 可視(惑星の通過の検出) | 4インチ | 2009年 | 地心軌道(地球の裏側) |

| テス | 可視~近赤外線 | 21インチ | 2018年 | 非常に高い楕円軌道 (P/13.7 日) |

| アルマ望遠鏡 | ミリ波およびサブミリ波 | 0.01インチ (干渉法) | 2011年 | 土壌 (チリ、アタカマ砂漠、5000 m) |

| フェルミ | ガンマ線(20MeV~300GeV) | 3分~0.1° | 2008年 | 地球低軌道 (565 km) |

| ユークリッド | 可視および近赤外線(宇宙論的マッピング) | 0.2インチ | 2023年 | ラグランジュ点 L2 |

ソース :NASA ハッブルサイト、ESA、 そしてADS – 天体物理学データ システム。