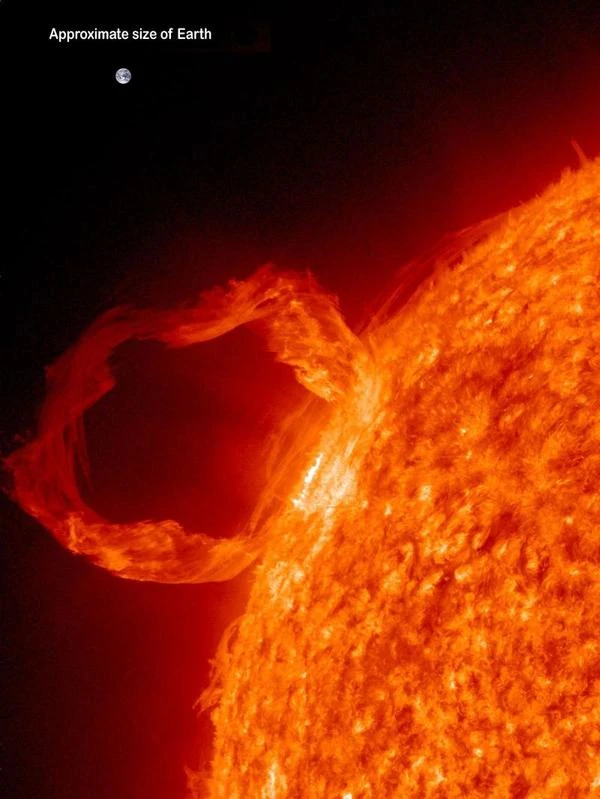

発売から数週間後の 2010 年 3 月、太陽力学天文台NASA の (SDO) は、その最初の印象的な画像の 1 つである、極紫外線 (304 Å) で見えるリング状の太陽プロミネンスを記録しました。 この構造は、視覚的な類推によって「火の輪」と呼ばれることが多く、地球の直径の約 25 倍、約 30 万キロメートルにわたって広がる高温プラズマで満たされた広大な磁気アークに相当します。 その環状形態は、コロナ磁力線によって閉じ込められたプラズマ流の 3 次元投影から生じます。

| 設定 | 価値 | 楽器 | スペクトルバンド |

|---|---|---|---|

| 直径 | ~300,000km | AIA | 193 Å (Fe XII) |

| 温度 | 100万~200万K | AIA | マルチバンド |

| 一生 | ~48時間 | AIA/HMI | 時間の追跡 |

| 磁気エネルギー | ~1025 J | HMI | 磁力図 |

ソース :NASA SDO 科学出版物そして太陽物理学ジャーナル (2011)。

これらの構造は、コロナルループ、太陽磁場の線に従うプラズマによって形成されます。 これらの領域のプラズマ温度は \(1-3 \times 10^6\) ケルビンに達することがあります。 磁気平衡を支配する方程式は次のとおりです: \( \nabla p = \frac{1}{\mu_0} (\nabla \times \mathbf{B}) \times \mathbf{B} \) ここで、\(p\) はプラズマ圧力、\(\mathbf{B}\) は磁場です。

観察された突起の温度は、 \(5\times 10^4\ \mathrm{K}\) (遷移プラズマ) から \(10^6\ \mathrm{K}\) 以上 (コロナプラズマ) の範囲でした。 典型的な電子密度は \(10^9 - 10^{11}\ \mathrm{cm^{-3}}\) に達します。これは天体物理学的プラズマとしては非常に高密度であり、放出速度は \(500\ \mathrm{km\ s^{-1}}\) を超えることもあります。これは光速の約 0.17% であり、高速太陽エネルギーに匹敵します。 風または適度な星の放出..

注: :

そこには電子密度単位体積あたりの自由電子の数を表します。

「リング・オブ・ファイア」は、磁気再接続: 力線が突然再配置され、エネルギーが放出され、プラズマが推進されます。考えられるシナリオは、He II 304 Å バンドで見られる、不安定な磁気ロープ磁束 (キンクまたはトーラス不安定) が上昇し、彩層から高密度のプラズマを運ぶシナリオです。

そこには磁気再接続これは、磁力線が途切れたり再結合したりして、磁気エネルギーを運動エネルギーと熱エネルギーに変換するプラズマ物理学の基本的なプロセスです。この現象は次のように説明します。

典型的な例は、太陽の「環状火災」の際に観察され、磁気の再接続により、数百万ケルビンまで加熱されたプラズマの痕跡である極紫外線で見える明るいコロナループの形成が引き起こされます。

| 設定 | リング・オブ・ファイア (2010 年 3 月) | 典型的な突起 | ソース |

|---|---|---|---|

| 温度 | \(5\times 10^4\) から \(1.5\times 10^6\) K | \(8\times 10^3\) から \(1\times 10^6\) K | NASA/SDO AIA |

| 電子密度 | \(10^9 - 10^{11}\ \mathrm{cm^{-3}}\) | \(10^9 - 10^{10}\ \mathrm{cm^{-3}}\) | NASA、太陽物理学 |

| 排出速度 | 200~800km/秒 | 100~300km/秒 | SDO AIA アーカイブ |

| 間隔 | 数時間 | 数日まで | コロナグラフィー観察 |

2010 年 2 月に発売された、太陽力学天文台(SDO) は、当初計画された 5 年間のミッションをはるかに超えています。 2025 年になっても、この機械はまだ太陽の観測を続けていますが、静止軌道上で 15 年以上過ごしてきたため、いくつかの機器には磨耗の兆候が見られます。 紫外線イメージング (AIA) センサーと磁場測定器 (HMI) は貴重なデータを提供し続けますが、検出器の劣化や光学的汚れを補正するために定期的に調整されたキャリブレーションが行われます。

SDO が発足以来収集したデータは、これまでに確立された中で最も包括的な太陽アーカイブの 1 つを構成しており、複数の完全な太陽周期をカバーしています。

2025 年、NASA は新しい衛星への移行の準備をしながら、稼働中のシステムの寿命を最適化するために高速観測キャンペーンのペースを落としました。

この相続人は洗礼を受けましたソーラーC(またはSolar-C 極端紫外線観測所、SCEO) は、NASA、JAXA、ESA の共同プロジェクトであり、2020 年代の終わりに打ち上げられる予定です。極紫外線におけるより感度の高い検出器と時間分解能の向上の恩恵を受け、これまでに到達したことのない時空間スケールで太陽磁気プロセスを追跡することが可能になります。 Solar-Cはまた、太陽コロナのダイナミクスと太陽風との相互作用を研究するという使命を引き継ぎ、SDOと将来世代の太陽ミッションとの間の科学的継続性を確保します。

| ミッション / 楽器 | 発売年 | 主な目的 | 軌道距離・位置 | SDO に対する改善点 |

|---|---|---|---|---|

| SDO (太陽力学天文台) | 2010年 | いくつかの紫外線および極端な波長で太陽を継続的に観察し、太陽の変動と地球への影響を研究します。 | 静止軌道 (高度約 35,786 km) | 高い時間的および空間的分解能、多波長追跡 |

| GOES-R/GOES-16 以降の SUVI (太陽紫外線撮影装置) | 2016 (GOES-16)、2024 年からアクティブモニタリング | 運用宇宙天気のための太陽のEUVイメージング | 静止軌道 (高度約 35,786 km) | 宇宙天気予報と統合されたほぼリアルタイムの観測、運用用途向けの堅牢性の向上 |

| 太陽探査機 (ESA/NASA) | 2020年 | 太陽の精密観察、高解像度イメージング、太陽風のその場測定 | 太陽の周りの楕円軌道、0.28 ~ 0.91 天文単位 (4,190 ~ 1 億 3,600 万 km) | 黄道面の外側の眺め、極解像度の向上、現場データとリモートセンシングの組み合わせ |

| PUNCH (コロナと太陽圏を統合する偏光計) | 2025年(予定) | 太陽コロナと内部太陽圏のマッピング | 地球に近い太陽中心軌道における軌道位置 | 太陽表面から惑星間空間へのコロナ質量放出を追跡する広い視野 |

| SCEO (ソーラー C 極端紫外線観測所) | 2028年頃予想 | 分光観測と高解像度極端紫外イメージング | 太陽同期軌道またはL1軌道を想定 | より高感度なセンサー、より優れたスペクトルおよび時間分解能、微細なコロナプロセスをターゲット |

| DKIST (ダニエル・K・イノウエ太陽望遠鏡) | 2020年(2022年稼働) | 太陽表面を地上から詳しく観察 | 地球 (ハワイ、ハレアカラの地上天文台) | 磁性構造の研究においてこれまでで最高の空間分解能 |