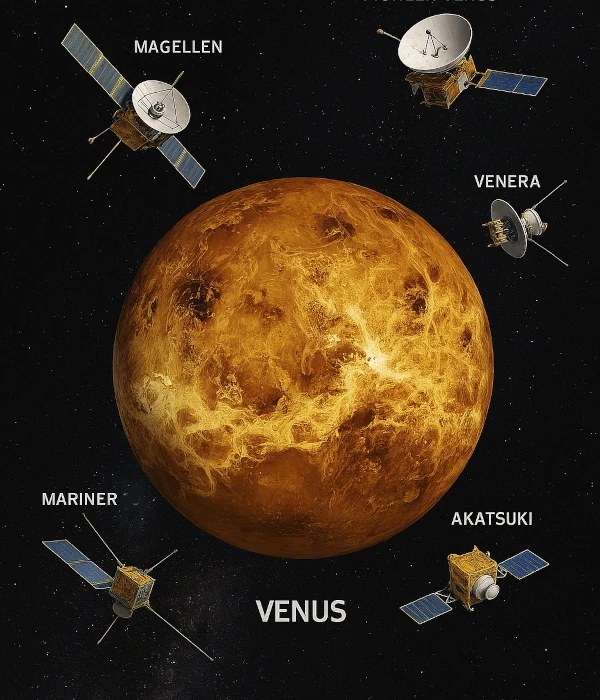

金星は太陽系の第二惑星であり、その極端な環境と地球に似た初期の姿が注目されています。1960年代以降、多くの宇宙探査機が金星の濃密な大気、化学組成、地質を研究するために送られてきました。これらのミッションにより、極端な温室効果、硫酸の雲、活発な火山などの現象が観測されています。探査機は、ソビエトのセルゲイ・コロリョフ(1907-1966)やNASAなど、さまざまな宇宙機関によって打ち上げられました。

金星への最初のミッションは、ソビエトのベネラ計画とアメリカのマリナー計画でした。ベネラ探査機は初めて大気に突入し、表面の画像を送信しました。最近のミッション、例えば日本のJAXAのあかつきは、気候や上層の雲を研究しています。

金星探査機には、分光計、雲を透過するレーダー、磁力計、カメラなどのさまざまな機器が搭載されています。これらの機器は、圧力、温度、化学組成、地形の特徴を測定するために使用されます。レーダーの使用は、可視スペクトルでは完全に見えない表面をマッピングするために不可欠でした。

| ミッション | 開発元 | 打ち上げ年 | タイプ | 科学的目的 |

|---|---|---|---|---|

| ベネラ4号 | ソ連 | 1967 | 着陸機 / 大気探査機 | 圧力、温度、大気組成の直接測定 |

| ベネラ5号 | ソ連 | 1969 | 大気探査機 | 大気と温度の測定 |

| ベネラ6号 | ソ連 | 1969 | 大気探査機 | 大気と密度の測定 |

| ベネラ7号 | ソ連 | 1970 | 着陸機 | 初の着陸成功と表面データの送信 |

| ベネラ8号 | ソ連 | 1972 | 着陸機 | 大気分析と表面測定 |

| ベネラ9号 | ソ連 | 1975 | 着陸機 / 周回機 | 金星表面の初の画像と地質分析 |

| ベネラ10号 | ソ連 | 1975 | 着陸機 / 周回機 | 画像と大気測定 |

| ベネラ13号 | ソ連 | 1981 | 着陸機 | 表面のカラー画像と岩石の化学分析 |

| ベガ1号 | ソ連 | 1984 | 周回機 / 気球 / 着陸機 | 大気中の気球投下、雲の研究と彗星フライバイ |

| ベガ2号 | ソ連 | 1985 | 周回機 / 気球 / 着陸機 | 大気中の気球投下、雲の研究と彗星フライバイ |

| マリナー2号 | NASA | 1962 | フライバイ | 温度と太陽放射の初の科学的測定 |

| マリナー5号 | NASA | 1967 | フライバイ | 大気、磁気圏、電離層の研究 |

| マリナー10号 | NASA | 1973 | フライバイ / 重力アシスト | 水星への軌道加速のためのフライバイ、限定的な大気測定 |

| パイオニア・ビーナス1号(オービター) | NASA | 1978 | 周回機 | 大気の詳細な研究と表面のレーダーマッピング |

| パイオニア・ビーナス2号(マルチプローブ) | NASA | 1978 | 着陸機 / 大気探査機 | 温度、圧力、大気組成、風の測定 |

| マゼラン | NASA | 1989 | 周回機 | 表面の完全なレーダーマッピング |

| ビーナス・エクスプレス | ESA | 2005 | 周回機 | 気候、雲、電離層、大気構造の研究 |

| あかつき | JAXA | 2010 | 周回機 | 上層雲、風、気象活動の観測 |

| ガリレオ | NASA | 1989 | フライバイ / 重力アシスト | 木星への加速のためのフライバイ、限定的な大気測定 |

| カッシーニ | NASA / ESA / ASI | 1998 | フライバイ / 重力アシスト | 土星への加速のためのフライバイ、限定的な大気測定 |

| メッセンジャー | NASA | 2004 | フライバイ / 重力アシスト | 水星への加速のためのフライバイ、限定的な測定 |

近年、分光学的研究により、金星の大気、特に高度50-60kmの雲層に有機分子が存在する可能性が示唆されています。2020年、国際チームはジェームズ・クラーク・マクスウェル望遠鏡とアルマ望遠鏡を用いて、リンと水素を含むPH3の検出を発表しました。ホスフィンは地球上では嫌気環境における生物活動の可能な指標として知られています。

この発見は大きな関心を呼び、金星の雲に特異な化学プロセス、あるいはより推測的ですが微生物の存在を示唆する可能性があります。しかし、その後の分析では、ホスフィンの信号は非生物的な化学現象、例えば酸性大気中の光化学反応によって説明できる可能性があることが示されています。

今後の金星ミッション、例えばESAのEnVisionやアメリカのDAVINCI+ミッションは、雲の化学組成を直接測定し、有機分子の存在を精密に探ることで、この問題を明らかにすることが期待されています。