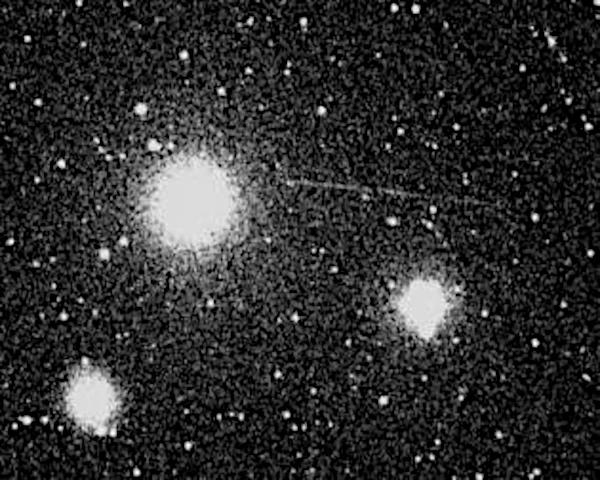

2012年1月27日、小惑星2012 BX34は地球から約59,000 kmの距離を通過しました。これは地球と月の距離のわずか0.15倍です。この小さな天体は直径が8〜11メートルと推定され、NEO、特にアポロ型NEAに分類され、その軌道は定期的に地球の軌道と交差します。

アリゾナ州のカタリナ・スカイ・サーベイプログラムによって発見された2012 BX34は、多くの静止衛星の軌道内を通過したため、科学的な関心を集めました。接近時の相対速度は約13.4 km/sで、これは小型の地球接近小惑星の平均速度に相当します。

N.B.:

アポロ型小惑星は、半長軸が1天文単位(AU)より大きいが近日点が1.017 AU未満のNEOの一種です。つまり、その軌道は地球の軌道と交差します。1932年にカール・ラインムート(1892-1979)によって発見されたアポロファミリーは、現在、NEAの中で最も数が多く、既知の地球接近小惑星の60%以上を占めています。

接近時に収集されたレーダーおよび光度測定データから、中程度のアルベドが推定され、これはS型小惑星に典型的なケイ酸塩組成を示唆しています。2012 BX34の太陽中心軌道は、恒星周期1.08年、離心率0.36で特徴付けられます。近日点距離は0.68 AU、遠日点距離は1.45 AUです。

地球への接近は衝突の危険性はなく、計算された確率は\(10^{-7}\)未満でした。しかし、このような接近は、重力予測モデルの精度と、摂動に関連する誤差範囲をテストするのに役立ちます。

軌道計算は、アイザック・ニュートン(1643-1727)が定式化した万有引力の法則に基づいています。この法則によれば、2つの質量間の力は次のように与えられます: \( F = G \frac{m_1 m_2}{r^2} \)

地球接近小惑星の場合、地球や月による摂動が軌道パラメータ(傾斜角、離心率、近日点引数)を絶えず変化させます。これらの変化は、運動方程式を1時間未満の時間分解能で数値的に積分することで計算され、数年にわたる軌道の精度を維持します。

2012以前には、同程度の大きさの小惑星が地球にこれほど接近した例はほとんどなく、特に2008 TC3と2011 CQ1が挙げられます。後者は直径約1メートルで、地球からわずか5,480 kmの最接近記録を保持していますが、大気圏で崩壊しました。比較すると、2012 BX34ははるかに遠くを通過し、大気による減速や機械的な変化を受けませんでした。

これらの観測は、NEOモデルにとって貴重であり、早期検出戦略の改善に役立ちます。NASAによると、直径1 km以上の天体の95%近くが現在カタログ化されていますが、直径100メートル未満の小惑星の30%未満しか定期的に追跡されていません。

N.B.:

レーダーおよび光学観測により、現在、直径10メートル以上の天体を約100万キロメートルの距離まで追跡することが可能です。今後10年間で、NEO Surveyorなどの将来のミッションがこの能力を強化する予定です。

| 小惑星名 | 接近日 | 最小距離(km) | 推定直径(m) | 相対速度(km/s) |

|---|---|---|---|---|

| 2012 BX34 | 2012年1月27日 | 59,000 | 8–11 | 13.4 |

| 2011 CQ1 | 2011年2月4日 | 5,480 | 1.2 | 12.7 |

| 2008 TC3 | 2008年10月7日 | 0(衝突) | 4.1 | 12.8 |

出典:NASA Center for Near Earth Object Studies (CNEOS)およびJet Propulsion Laboratory (JPL)。