Le Nuage de Oort est un immense réservoir sphérique de petits corps glacés, vestige direct de la nébuleuse primordiale qui a donné naissance au système solaire il y a 4,6 milliards d'années. Il s'étend selon les estimations actuelles entre 2 000 et 100 000 unités astronomiques (UA) du Soleil, englobant une région bien au-delà de l'héliopause. Cette structure hypothétique, proposée en 1950 par l’astronome Jan Oort (1900-1992), expliquerait l’origine des comètes à longue période, dont les orbites fortement excentriques suggèrent une origine très lointaine.

Le Nuage de Oort, bien qu'invisible, joue un rôle essentiel dans notre compréhension de la genèse et de l’évolution du système solaire. Réservoir de matière primitive, il constitue une archive cosmique précieuse, susceptible d’être explorée indirectement par l'étude des comètes.

Les comètes à longue période ont des orbites inclinées et excentriques, souvent rétrogrades, ce qui suggère une origine en accord avec un réservoir sphérique d’objets à inclinaisons variées. Ces objets seraient périodiquement perturbés par des forces gravitationnelles externes, notamment les marées galactiques ou le passage d'étoiles proches, qui les délogeraient de leur orbite stable pour les envoyer vers le système solaire interne.

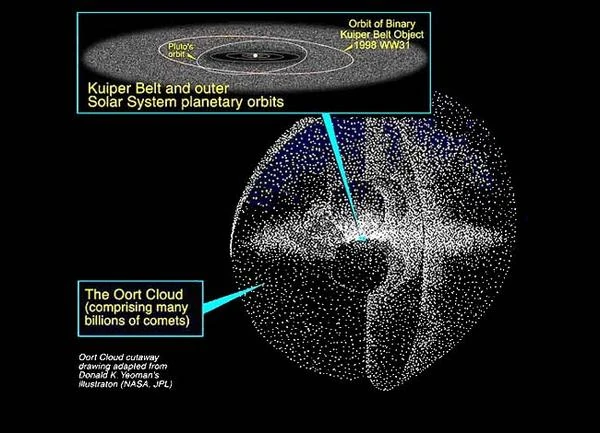

Les objets du Nuage de Oort seraient des résidus de la formation planétaire, initialement localisés dans les régions proches des planètes géantes. Par des interactions gravitationnelles avec Jupiter et Saturne, ces petits corps glacés auraient été éjectés à grande distance, formant une structure quasi sphérique. Le Nuage se divise en deux parties : un disque interne (Oort interne) ou (Nuage de Hills) dont la distance est estimée à ~2 000 à 20 000 UA et un halo externe encore plus diffus.

À ce jour, aucun objet appartenant clairement au Nuage de Oort n’a été observé directement. Les objets de cette sphère lointaine, situés entre 20 000 et 100 000 unités astronomiques, sont bien trop éloignés, trop petits et trop sombres pour être détectés avec les instruments actuels. Même les objets transneptuniens les plus extrêmes connus, comme Sedna ou 2012 VP113, se trouvent à moins de 100 UA, bien en-deçà de la région supposée du Nuage de Oort. L’existence de ce réservoir cométaire repose donc uniquement sur des inférences dynamiques, issues de l’analyse statistique des orbites des comètes à longue période.

L’existence du Nuage de Oort, bien qu’universellement admise dans les modèles de formation du système solaire, demeure hypothétique. Aucune sonde ni télescope n’a encore observé directement les corps qui le composeraient. Ce réservoir sphérique d’objets glacés est déduit uniquement de l’analyse orbitale des comètes à longue période, dont les trajectoires indiquent qu’elles proviendraient d’une région isotrope, extrêmement éloignée, perturbée occasionnellement par des forces extérieures comme les marées galactiques ou les étoiles proches.

Mais plusieurs incertitudes subsistent. Le nombre réel de comètes originaires du Nuage de Oort est sujet à débat, de même que la distribution exacte de leurs orbites. De plus, certains modèles dynamiques permettent d’expliquer ces comètes par des régions transneptuniennes extrêmes ou des structures encore mal caractérisées comme le Nuage de Hills. Des objets comme Sedna ou 2012 VP113 soulèvent la possibilité d’un lien entre la ceinture de Kuiper et le Nuage de Oort, sans pour autant les relier de manière directe.

L’absence d’observation directe ne suffit pas à rejeter son existence, mais elle incite à la prudence : le Nuage de Oort est un modèle théorique robuste, mais encore sans preuve visuelle. Les missions futures à propulsion nucléaire ou voile photonique pourraient, à l’échelle de plusieurs siècles, pénétrer cette région et en confirmer ou infirmer la réalité.

| Caractéristique | Nuage de Oort | Ceinture de Kuiper |

|---|---|---|

| Forme | Sphérique (isotrope) | Disque aplati (coplanaire) |

| Distance au Soleil | 2 000 à 100 000 UA | 30 à 50 UA |

| Objets typiques | Comètes à longue période | Pluton, Hauméa, Makémaké et autres objets transneptuniens (TNO) |

| Découverte | Hypothétique (Oort, 1950) | Confirmée (depuis 1992) |

| Stabilité | Influence marée galactique | Perturbations planétaires |

Sources : Dones et al., Icarus 207 (2010) et Trujillo et Sheppard, Nature (2014).