私たちの惑星は、太陽の周りの軌道上で不変ではありません。複雑で微妙ながらも規則的な天体の振る舞いに従い、地質学的な時間スケールで気候に深い影響を与えています。これらの軌道変動は、ミランコビッチサイクルとして知られ、長期的な気候変動の自然なメトロノームとして機能しています。

ミルティン・ミランコビッチ(1879-1958)によって開発された理論は、地球の表面で受け取る太陽エネルギーの分布を変化させる3つの主要な地球の動きを特定しています:

地球の軌道の形は、ほぼ円形(離心率0.0005)からやや楕円形(離心率0.0607)まで、約10万年と40万年のサイクルで変化します。軌道がより楕円形になると、近日点と遠日点での地球と太陽の距離の差が大きくなり、季節の強度に影響を与えます。

地球の自転軸の傾きは、約4万1千年のサイクルで\(22.1^\circ\)から\(24.5^\circ\)の間で変動します。傾きが大きいほど、季節のコントラストが強まり、特に高緯度では夏が暑く冬が寒くなります。

地球の自転軸は、コマのようなゆっくりとした円錐運動を描き、2万5800年で1サイクルを完了します。この現象は、地球の軌道上での季節の位置を変化させ、北半球が太陽に最も近いときまたは遠いときに夏を迎えるかを決定します。

ミランコビッチサイクルの3つのサイクルで観察される小さな違いは、それだけでは気候変動を説明するには十分ではありません。しかし、それぞれが初期の周期的なインパルスを与え、地球システムのフィードバックによって増幅される可能性があります。

ミランコビッチサイクルは、メトロノームのようにリズムを刻む同期信号を提供します。しかし、気候のシンフォニー(大きな温度変動)を生み出すオーケストラは、地球システムの内部フィードバック、特に氷のアルベドと温室効果ガスによって構成されています。

地球の軌道サイクルは初期のインパルスを与えるだけで、強力なフィードバックを持つ気候システムが、私たちが知っている氷河期と間氷期を作り出す残りの仕事を行います。

N.B.:

分点の歳差運動は、地球の自転軸の向きのゆっくりとした変化で、コマの動きに似ており、2万5800年で1サイクルを完了します。

| 軌道パラメーター | 近似周期 | 変動の振幅 | 主な気候効果 |

|---|---|---|---|

| 離心率 | 10万年および40万年 | 0.0005から0.0607(楕円率) | 全体的な季節の振幅を変化させる |

| 地軸の傾き | 4万1千年 | 22.1°から24.5° | 季節の強度を制御する |

| 歳差運動 | 2万5800年 | 軸方向の変化 | 近日点に夏を迎える半球を決定する |

出典:NASA Climate - ミランコビッチ軌道サイクルおよびNOAA - ミランコビッチサイクル。

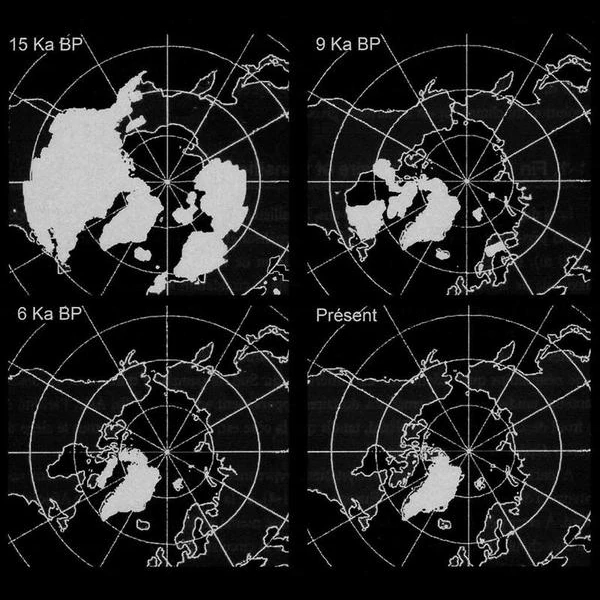

これら3つのサイクルの組み合わせは、氷床の形成を促進または阻害する軌道構成を作り出します。北半球の夏が涼しい期間は、雪が年を追うごとに蓄積し、氷河期を開始します。逆に、夏が暖かいと氷が溶け、氷河が後退します。

1920年代に最初に提案されたミランコビッチの理論は、氷床コアと海洋堆積物の研究によって強力な確証を得ました。有孔虫や極地の氷の中の酸素同位体比の分析は、軌道サイクルの計算期間と驚くほどよく一致する気候変動を明らかにしています。

ミランコビッチサイクルは、数万年から数十万年の時間スケールで作用します。しかし、現在の地球温暖化は、最近の地質学的記録において前例のない速度で進行しており、主に人間活動に起因すると考えられています。軌道サイクルは地球の気候が進化する自然な文脈を提供しますが、産業革命以来観測されている急速な変化を説明することはできません。