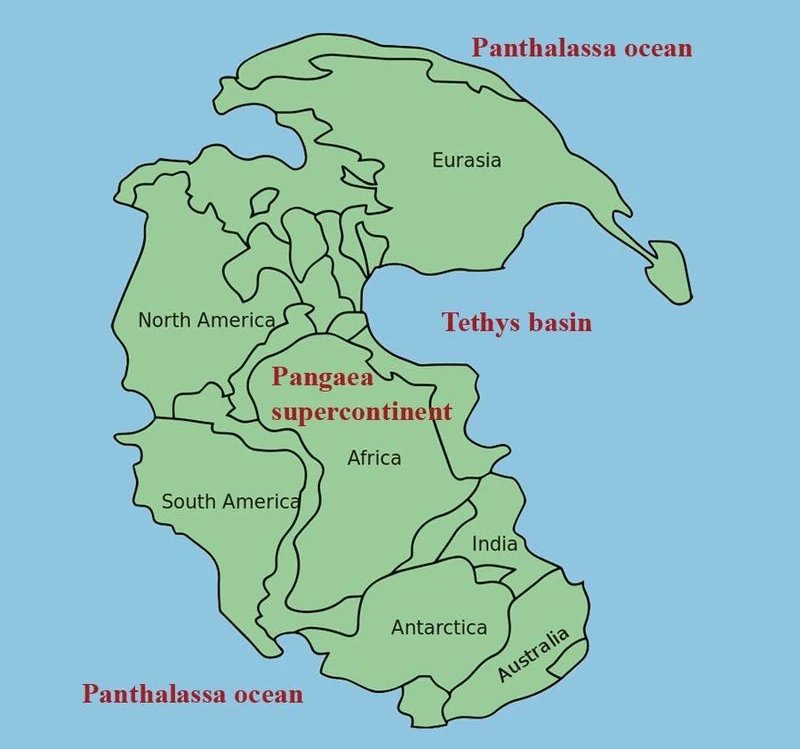

画像の説明: 超大陸パンゲアは約 3 億 3,500 万年前に形成されました。約 1 億 7,500 万年前に亀裂が始まり、今日の大陸が形成されました。

地球の古気候、つまり過去の地球の気候は、天文学的、地球物理学的、大気的要因の複雑なセットの影響を受けます。こうした長期的な気候変動は、太陽の光度、プレートテクトニクス、氷河期と間氷期の周期、大気中の二酸化炭素(CO2)濃度など、いくつかの重要な要素によって決定されます。

地球は 45 億 4,300 万年前に形成され、すべての長期的な気候変動には、あらゆる時間スケールで温室効果ガスが関係します。 この観点を通じて気候の進化を理解すると、地質学的時間スケールで地球の気候を調節するメカニズムについての深い洞察が得られます。

大気中の温室効果ガスは入射太陽放射の大部分を透過し、太陽光が地表を加熱します。しかし、地球は、その温度が低いためにこのエネルギーを赤外線放射の形で再放射することにより、この放射がこれらの温室効果ガスによって捕捉されるのを目にします。

太陽の明るさは、地球のエネルギーバランスにおいて基本的な役割を果たしています。太陽系の形成以来、太陽の光度は 10 億年あたり 7% ずつ徐々に増加してきました。

「」という理論によれば、若い太陽「46億年前には、太陽の明るさは約30%弱かったでしょう。しかし、地質学的証拠は、初期の地球には液体の海があり、水が液体の形で存在できるほど十分に高い温度を持っていたことを示しています。」 低い太陽の光度と液体の水の存在との間のこの明らかな矛盾は、若い太陽のパラドックスと呼ばれます。

したがって、若い太陽の影響を相殺するには他の要因が必要でした。

これらの要因には、二酸化炭素 (CO2) やメタン (CH4) などの温室効果ガスが含まれます。地球の初期の大気における CO2 の主な発生源の 1 つは火山活動でした。

若い地球は、多数の火山噴火を伴う激しい地殻活動を経験しました。これらの噴火では、二酸化炭素のほか、水 (H2O)、二酸化硫黄 (SO2)、メタン (CH4) などのガスを含む大量のガスが放出されました。

十分な温室効果がなければ、地球は凍った惑星になっていたでしょう。高濃度の温室効果ガスの存在により、保温効果を高めることでこの低い太陽エネルギーを補うことが可能になりました。これにより、地球の過度の冷却が防止され、液体の水と初期の生物学的発達に十分な温度が確保されました。

大陸のグループ化と分離は、と呼ばれる地質学的サイクルに従います。超大陸サイクル。これらのサイクルは、大陸が集まって単一の超大陸を形成し、その後、次のような結果として再び分離する期間を表します。プレートテクトニクス。 海洋の開閉に関連する超大陸の形成、つまり断片化と再形成の完全なサイクルは、一般に 3 億年から 5 億年続きます。

例:ロディニア(13億年から9億年)、パノティア(6億年)、パンゲア(3 億 3,500 万年から 1 億 7,500 万年前)。

地質時代を通して、大陸は漂流し、融合し、分裂し、地球の周囲に熱を再分配する海洋と大気の流れを変化させてきました。

大陸が主に赤道帯に位置していたとき、特に紀元前のような地質時代には石炭紀そしてペルム紀(約 3 億年から 2 億 5,000 万年前)、二酸化炭素 (CO2) は気候と地球の温度の調節に重要な役割を果たしました。

大陸がこれらの地域に集中すると、高温多湿の気候条件にさらされ、侵食、つまりケイ酸塩岩の化学的変質プロセスが促進されます。 この化学プロセスでは大気中の CO2 が消費されます。 実際、岩石は二酸化炭素と反応して炭酸塩を形成し、それが海洋に堆積し、炭素を捕捉します。 言い換えれば、化学風化は自然の炭素吸収メカニズムとして機能し、大気中の CO2 濃度、ひいては地球規模の気候を制御します。

逆に、大陸が極に位置する場合、低温と低い日射量により氷の蓄積に対してより脆弱になります。

氷の高いアルベド (太陽光を反射する能力) がこの冷却を増幅させ、正のフィードバック ループを生み出します。つまり、氷が多ければ多いほど、地球の表面は太陽光をより多く反射し、地球規模の冷却が強調されます。

しかし、火山活動が活発な時期が続くとCO2が放出され、地球の気温が上昇します。極地は非常に乾燥しているため、降水量は最小限です。

岩石の化学風化が氷に覆われて遅くなるか消失すると、長期的な炭素循環が破壊されます。

岩石の化学的風化は、大気から CO2 を除去し、この温室効果ガスのレベルを調整するための最も効果的な自然メカニズムの 1 つです。 このプロセスが存在しない場合、大気中の CO2 は大幅に消費されなくなり、火山噴出などの他のプロセスによって大気中の CO2 濃度が増加し続けることになります。

氷河期と間氷期のサイクルは主に次のものによって支配されています。ミランコビッチサイクル、地球の軌道と地軸の傾きの周期的な変動を表します。これらのサイクルには、次の 3 つの主要なパラメータが含まれます。

• 偏心(約10万年の周期で太陽の周りを回る地球の軌道の楕円形の変化)

• 傾き(41,000 年の周期にわたる、公転面に対する地軸の傾きの変化)

• 歳差運動(地球の自転軸の方向の変化、23,000年周期)

これらの変動は、さまざまな緯度や季節で地球が受け取る太陽エネルギーの分布に影響を与え、氷期(極での氷の蓄積)と間氷期(氷が溶けて気温が穏やかになる)の間の交代に有利に働きます。

ただし、これらの軌道サイクルに対する気候の反応は、氷床や CO2 レベルの変化などのフィードバックによって増幅されます。

氷期および間氷期のサイクルでは、CO2 レベルは複雑な動態に従います。肯定的なフィードバックと否定的なフィードバック。

氷河期には、気温が低下し、氷床が広範囲に存在するため、生物活動 (光合成) と大陸の浸食プロセスが減少します。陸上生物圏や海洋によって捕捉される CO2 が減少します。 ミランコビッチサイクルによる太陽光の減少は、寒冷化を引き起こします。この冷却により海洋による CO2 の捕捉が増加し、大気中の CO2 濃度が減少し、冷却が増幅されます。

一方、間氷期には、特定の地域での日照量の増加により温暖化が起こり、海洋による二酸化炭素の脱ガスが引き起こされます。大気中の CO2 の増加は温室効果を強化し、初期の温暖化を増幅させます。

CO2 は、地質時代を通じて、地球上の生物が生息できる温度を維持する上で基本的な役割を果たしてきました。地球物理学的および生物学的プロセスとの相互作用のおかげで、惑星は内部 (地殻変動、火山) および外部 (太陽の進化、公転周期) の変動に適応することができました。何十億年も続いてきたこのバランスは、CO2 が地球の気候の主要な調節因子であり、人間の活動による現在の混乱が人類にとって大きな課題となっているとしても、その役割を果たし続けていることを示しています。