最終更新日: 2025 年 10 月 3 日

イアペトゥス: 両面の月、土星の氷の宝石

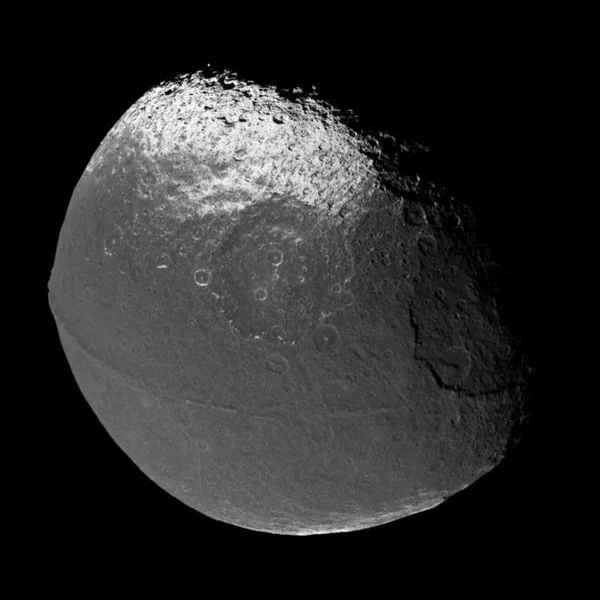

イアペトゥス: 太陽系のユニークな地形

土星の 3 番目に大きな衛星であるイアペトゥス (直径: 1,469 km) は、太陽系で最も謎に満ちた天体の 1 つです。 1671年に発見されたジャン=ドミニク・カッシーニ(1625-1712) には、依然として説明が難しい独特の特徴が示されています。

- 半球の二分法: 一方の半球が他方の半球より 10 倍暗い (アルベドが 0.03 ~ 0.05 対 0.5 ~ 0.6)

- 巨大な赤道尾根:長さ1,300km、幅20km、高さ13kmの山脈

- 遠方の軌道:土星から3,560,820km(公転周期:79.3日)

- 低密度: 1.083 g/cm3 (80% が水の氷、20% が岩石であることを示唆)

- 平らな形状:同期回転による極平坦化(常に同じ面が土星の方向を向いている)

私たちの月が地球と同じように、イアペトゥスは土星と同期回転します。ただし、その軌道の傾きは 15.47° であり、大きな衛星としてはかなり大きな値です。比較のために言うと、Titan の傾きはわずか約 0.3° です。この特徴は、イアペトゥスの地質学的謎のいくつか、特に有名な赤道尾根の保存を説明するのに役立つ可能性があります。

注意:

イアペトゥス(またはイアペトス): ギリシャ神話のティターンズ (イアペトス、レア、テティス、ディオネ) (オウラノスとガイアの息子) にちなんで付けられた名前。

半球の二分法: 100 年にわたる謎

Iapetus の最も顕著な特徴は、色の二分法 :

Iapetus の最大の特徴| 特性 | 前半球 (カッシーニ レージョ) | 後半球 (ロンスヴォー・テラ) |

|---|

| アルベド(光反射) | 0.03~0.05 (石炭と同じくらい濃い) | 0.5-0.6 (汚れた雪のように透明) |

| 平均気温 | ~130K (-143°C) | ~110K (-163°C) |

| 表面組成 | 黒色有機物 (ソリン?)、外部の塵の堆積 | 微量の CO₂ を含むほぼ純水の氷 |

| ドミナントリリーフ | 衝突クレーターのある暗い平原 | 赤道尾根と軽いクレーター地形 |

この二分法を説明する 3 つの主な仮説:

- 外部の塵埃の堆積 :

- ~からの黒い粉塵フィービー(外側逆行月) またはその他の不規則な月

- 前半球は、公転運動中、フロントガラスのように塵を「掃く」

- 前半球への優先的な蓄積を示すモデル (Burns et al., 1996)

- 熱昇華 :

- 氷は前半球の日当たりの良い斜面で優先的に昇華します。

- ダーク残留物(有機物)が蓄積し、アルベド(フィードバック効果)がさらに低下

- カッシーニの観測によって確認された (Spencer & Denk、2010)

- 古代の氷火山活動 :

- 過去の暗黒物質(アンモニアと有機化合物の混合物)の噴火

- 最近の地質活動の証拠が不足しているため、可能性は低い

赤道尾根:独特の山並み

そこにはイアペトゥスの赤道尾根は、太陽系内にこれに相当するものが存在しない地層です。

- 寸法:長さ1,300km(円周の40%)、幅20km、高さ最大13km

- 位置:赤道と完全に一致(±1°以内)

- 形態学: 急勾配の一連の孤立したピークと連続したセグメント

- 推定年齢:10億年以上(クレーターが多い)

その起源を説明しようとする主な理論は 4 つあります。

- リングの崩壊 :

- 古代のイアペトゥスの環は赤道で崩壊しただろう (Ip、2006)

- 土星の環の形成に似ていますが、規模はより小さいです

- 問題: 過去にそのような指輪があったという証拠が不足している

- 熱対流 :

- イアペトゥスの冷却中に高温物質が赤道まで上昇

- 赤道不安定性の可能性を示す数値モデル (Robuchon & Nimmo、2011)

- 斜めの巨大衝撃 :

- 衝突体は低い角度でイアペトゥスに衝突し、赤道尾根を形成したであろう

- 地球の月の形成に似ていますが、そのような影響の証拠はありません

- 圧縮テクトニクス :

- 自転の減速による圧縮(周期5時間から79日への変化)

- 折り畳み形成の可能性を示すモデル (Melosh et al.、2007)

内部構造と構成

ミッションデータカッシーニ(2004-2017) により、Iapetus の内部構造のモデルを確立することができました。

- クラスト :

- 厚さ:30〜50km

- 構成: 水氷 (90%) + 10% 岩石/暗い物質 (前半球)

- 温度: 100 ~ 130 K (-173 °C ~ -143 °C)

- コート :

- 厚さ: ~1,000 km

- 組成: 微量のアンモニア (NH₃) が含まれる可能性のある水の氷

- 状態: 固体だが深いところでは潜在的に延性がある

- コア(仮説):

- 半径: ~200 km

- 組成: 水和ケイ酸塩

- 密度: ~2.5 g/cm3

表面組成は分光法 (Cassini/Vims) によって分析されました。

- 透明な半球 :

- 透き通った水の氷 (95-99%)

- 微量の CO₂ (0.1 ~ 0.5%) および単純な有機化合物

- 暗黒半球 (カッシーニ レージョ) :

- 水氷(60-70%) + 複合有機物(30-40%)

- 存在する可能性のあるものトーリンズ(紫外線照射により形成される有機高分子)

- 微量のシアン化水素 (HCN) および芳香族炭化水素

地表地質: クレーターと古代の地形

イアペトゥスの表面は太陽系で最も古いものの 1 つであり、その地形は 20 年以上前に遡ります。40億年。トレーニングには主に次の 3 種類があります。

クレーターと古代の地形| トレーニングの種類 | 特徴 | 注目すべき例 | 推定年齢 |

|---|

| 衝突クレーター | - 直径100kmを超える無数のクレーター

- 中央の山と溝システムを備えたものもあります

- 均一な分布は高齢を示唆している

| - トゥルギス(580 km、太陽系で 2 番目に大きいクレーター)

- ゲリン(445km、中央峰15km)

- ファルサロン(424km、ラジアルグルーブシステム搭載)

| 38億~42億年 |

| マルチリング盆地 | - いくつかの同心円状のリングを持つ巨大な円形構造物

- おそらく巨大衝突によって形成された

- 浸食により部分的に消失したものもあります

| - エンジェリエ(504 km、3 リング)

- ローランド(482km、複雑な構造)

| 40~41億年 |

| 滑らかな地形 | - クレーターが少なく、改築された可能性がある地域

- おそらく氷の緩和プロセスによるもの

- または埃の堆積物で覆われている

| - サラゴサ テラ(滑らかなクリア領域)

- トゥールーズ地方(移行ゾーン)

| 10~20億年 |

起源と進化

イアペトゥスはおよそ形成されました45億年若い土星の周囲の星雲にある。その歴史は 4 つの主要な段階に分けることができます。

- 降着 (4.5-4.4 Ga) :

- 土星周円盤の氷と塵からの形成

- 一次有機材料の組み込みの可能性

- 放射性崩壊による初期加熱 (²⁶Al)

- 微分 (4.4-4.2 Ga) :

- 氷の地殻、マントル、および岩石コアの可能性への分離

- 激しい地質活動 (氷火山活動?)

- 大きな衝突盆地の形成

- 冷却 (4.2~1 Ga) :

- 内部の地質活動の停止

- 前半球に黒い塵が徐々に蓄積

- 赤道尾根の形成 (構造モデルの場合)

- 現在の時代 (1 Ga ~現在) :

- 凍った地質学的に不活性な表面

- 昇華と微小隕石の衝突によるゆっくりとした浸食

- 色の二分法を安定化する

宇宙探査: カッシーニの発見

プローブカッシーニ(NASA/ESA/ASI、2004 ~ 2017 年) は、以下のおかげで Iapetus についての理解に革命をもたらしました。

- あ1,227kmで接近飛行2007 年 9 月 10 日

- 他の19の軌道での遠隔観測

- 12 の科学機器 (カメラ、分光計、レーダー) の使用

イアペトゥスの探索| 楽器 | 大発見 | 科学的意義 |

|---|

| ISS (画像科学サブシステム) | - 赤道尾根の高解像度画像(最大 10 m/ピクセル)

- 色の二分法を完全にマッピング

| - 尾根が赤道と完全に一致していることの確認

- 地殻構造の起源を示唆する形態学的詳細

|

| VIMS (イメージング分光計) | - 両半球の詳細な構成

- CO₂ および複雑な有機化合物の検出

| - カッシーニ・レージョにおけるトーリンの存在の確認

- 氷の昇華の差の証拠

|

| CIRS (赤外分光計) | | - 暗い半球はより多くの熱を吸収します

- 二項対立を説明するサーマルフィードバック効果

|

| レーダー | | - 赤道尾根は固体構造として見える

- 深層にはより純度の高い氷が存在する可能性がある

|

土星の他の衛星との比較

イアペトゥスは、土星の他の大きな衛星よりも根本的に際立っています。

土星の大きな衛星の比較表| 特性 | イアペトゥス | タイタン | レア | ディオーネ | テティス | エンケラドゥス |

|---|

| 直径 (km) | 1,469 | 5,151 | 1,528 | 1,123 | 1,062 | 504 |

| 密度 (g/cm3) | 1,083 | 1.88 | 1,233 | 1.48 | 0.984 | 1.61 |

| アルベド | 0.03~0.6 | 0.22 | 0.65 | 0.6 | 0.8 | 0.99 |

| 表面組成 | 氷+有機物 | 氷+炭化水素 | 氷+岩 | 氷+岩 | ほぼ純粋な氷 | 氷+塩 |

| 地質活動 | なし(古い表面) | 炭化水素湖、氷火山活動 | なし | 地殻変動の痕跡 | クレーターと断層 | 活発な氷火山活動 |

| 主な特長 | 色の二分法 + 赤道尾根 | 濃密な雰囲気 | 薄型リングシステム | 地溝帯と峡谷 | グレート・オデュッセウス・クレーター | 水蒸気プルーム |

| 土星までの距離 (km) | 3,560,820 | 1,221,870 | 527 108 | 377 420 | 294,619 | 237,948 |

今後のミッションと未解決の疑問

現在、イアペトゥスへの具体的なミッションは計画されていませんが、いくつかのプロジェクトが残された謎への答えを提供する可能性があります。

- 主要な科学的疑問 :

- 決定的な由来は、色の二分法(外部塵と昇華の相対的な役割)

- の形成メカニズム赤道尾根(衝突、テクトニクス、それともリングの崩壊?)

- の正確な構成暗黒有機物(トーリン、複雑な炭化水素?)

- 可能性のあるものの存在と性質地下海を越えて

- 熱履歴と可能性古代の地質活動

- 潜在的なミッション :

- オービランダー(2030年代への提案) :

- イアペトゥスの複数の接近による土星系へのミッション

- 機器: 高分解能分光計、透過レーダー

- エンケラドゥス オービランダー (NASA、提案) :

- エンケラドゥスの主な研究だが、イアペトゥスの遠距離観測もある

- 氷の衛星の表面組成の比較

- 専用ミッション(コンセプト) :

- 高度100km未満でフライバイを行うオービター

- 目的: 尾根の 3D マッピング、有機物のその場分析