Les constellations représentent l'une des plus anciennes formes d'astrométrie humaine. Depuis la nuit des temps, les civilisations ont projeté leurs mythes, leurs croyances et leurs récits fondateurs sur la voûte céleste. Ces regroupements d'étoiles, bien qu'apparemment proches les uns des autres vus de la Terre, sont en réalité séparés par des distances considérables dans l'espace.

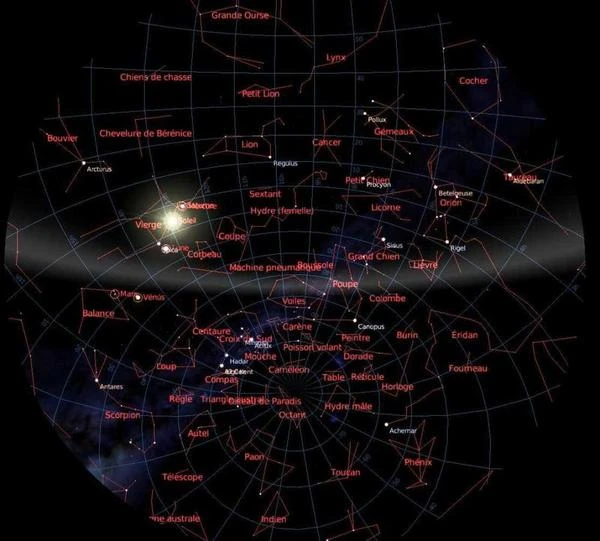

Le concept de constellation remonte à plus de 6000 ans, avec les premières traces observées dans les civilisations mésopotamiennes. Ces figures imaginaires (constellations ou astérismes) servaient initialement de repères temporels pour les activités agricoles et de navigation. L'UAI reconnaît aujourd'hui 88 constellations officielles qui couvrent l'intégralité de la sphère céleste.

N.B. :

Les constellations sont des regroupements apparents d’étoiles, utilisés depuis l’Antiquité pour cartographier le ciel. Leur forme semble fixe à l’échelle humaine, mais elles évoluent sur des millénaires en raison des mouvements propres des étoiles et de la précession des équinoxes. Aujourd’hui, l’Union astronomique internationale (UAI) en reconnaît 88, couvrant l’intégralité de la voûte céleste.

N.B. :

Un astérisme est un ensemble d’étoiles formant une figure remarquable dans le ciel nocturne, mais qui n’est pas une constellation officielle (reconnue par l’UAI). Exemples célèbres : la Grande Ourse (partie de la constellation de la Grande Ourse), le Triangle d’été (Vega, Deneb, Altaïr) ou la Ceinture d’Orion. Contrairement aux constellations, les astérismes n’ont pas de frontières définies et peuvent chevaucher plusieurs d’entre elles. Certains astérismes, comme le W de Cassiopée, servent de repères pour l’orientation céleste.

En 1922, l'UAI a officiellement défini les limites précises de 88 constellations qui couvrent l'ensemble de la sphère céleste sans aucun chevauchement. Cette décision historique, principalement œuvrée par l'astronome Eugène Delporte (1882-1955), a mis fin à des siècles de variations régionales et culturelles dans la délimitation des figures célestes.

Ces 88 constellations sont réparties de manière à couvrir intégralement la voûte céleste, formant une véritable mosaïque où chaque point du ciel appartient à une constellation et une seule. Cette organisation répondait à un besoin croissant de précision dans l'astrométrie et la communication scientifique internationale.

Les 88 constellations peuvent être classées en plusieurs catégories selon leur origine et leur importance historique :

L'exploration des mers australes aux XVe et XVIe siècles a révélé des étoiles invisibles depuis l'Europe. Les navigateurs et astronomes ont alors créé de nouvelles constellations comme le Apus, le Tucana ou le Volans. L'astronome Nicolas-Louis de Lacaille (1713-1762) a particulièrement contribué à cette cartographie lors de son séjour au Cap de Bonne-Espérance en 1750-1754.

Lacaille introduisit 14 nouvelles constellations, souvent nommées d'après des instruments scientifiques comme le Sculptor, le Fornax ou le Microscopium, reflétant l'esprit des Lumières et la révolution scientifique en cours.

| Catégorie | Nombre | Exemples représentatifs | Période de création |

|---|---|---|---|

| Antiques (Ptolémée) | 48 | Orion, Cygnus, Lyra, Scorpius | Antiquité - IIe siècle |

| Modernes (XVIe-XVIIe) | 26 | Musca, Chamaeleon, Dorado | 1500-1700 |

| Constellations de Lacaille | 14 | Antlia, Telescopium, Norma | 1756 |

| Hémisphère Nord | 36 | Ursa Major, Cassiopeia, Draco | Principalement antiques |

| Hémisphère Sud | 52 | Centaurus, Crux, Carina | Principalement modernes |

La définition précise des limites des 88 constellations a révolutionné l'astronomie observationnelle. Chaque objet céleste - étoile, galaxie, nébuleuse - peut désormais être localisé avec précision dans une constellation spécifique. Le système de coordonnées célestes repose sur cette division du ciel, permettant une communication sans ambiguïté entre astronomes du monde entier.

Comme le soulignait l'astronome André Danjon (1890-1967) : "Les 88 constellations ne sont plus des figures imaginaires mais les départements administratifs du ciel, chacun avec ses frontières bien définies et sa population d'objets célestes".

| Constellation | Superficie (degrés²) | Étoile principale | Particularité |

|---|---|---|---|

| Andromède | 722 | Alpheratz | Contient la galaxie d'Andromède (M31) |

| Autel | 237 | Choo | Anciennement liée aux sacrifices |

| Baleine | 1231 | Deneb Kaitos | Associée au monstre marin de Persée |

| Bélier | 441 | Hamal | Point vernal (équinoxe de printemps) |

| Boussole | 221 | — | Créée au XVIIe siècle par Lacaille |

| Bouvier | 907 | Arcturus | 4e étoile la plus brillante du ciel |

| Burin | 249 | — | Outils de graveur (Lacaille, 1752) |

| Caméléon | 132 | — | Constellation australe discrète |

| Cancer | 506 | Acubens | Amas de la Crèche (M44) |

| Capricorne | 414 | Deneb Algedi | Tropique du Capricorne |

| Carène | 494 | Canopus | 2e étoile la plus brillante du ciel |

| Cassiopée | 598 | Schedar | Forme en "W" caractéristique |

| Centaure | 1060 | Rigil Kentaurus | Proxima Centauri (étoile la plus proche) |

| Céphée | 588 | Alderamin | Roi mythologique d'Éthiopie |

| Cétus | 1231 | Deneb Kaitos | Anciennement "monstre marin" |

| Chameau (Girafe) | 757 | — | Ajoutée par Keyser & de Houtman (1598) |

| Chevelure de Bérénice | 386 | Diadem | Amas de galaxies proche |

| Chiens de chasse | 465 | Cor Caroli | Galaxie du Tourbillon (M51) |

| Colombe | 270 | Phalcra | Symbolise la colombe de Noé |

| Chevalet du Peintre | 242 | — | Équipement d'artiste (Lacaille) |

| Corbeau | 184 | Gienah | Liée au mythe d'Apollon |

| Coupe | 282 | — | Petite constellation équatoriale |

| Croix du Sud | 68 | Acrux | Plus petite constellation |

| Cygne | 804 | Deneb | Forme une "croix du Nord" |

| Dauphin | 189 | Sualocin | Nom inversé de "Nicolaus" (assistant de Struve) |

| Dorade | 179 | — | Contient le Grand Nuage de Magellan |

| Dragon | 1083 | Thuban | Étoile polaire il y a 4000 ans |

| Écu de Sobieski | 109 | — | Hommage au roi Jean III Sobieski |

| Éridan | 1138 | Achernar | 6e constellation par taille |

| Fourneau | 398 | Fornax | Amas de galaxies du Fourneau |

| Gémeaux | 514 | Pollux | Castor et Pollux (jumeaux mythologiques) |

| Grue | 366 | Alnair | Constellation australe moderne |

| Hercule | 1225 | Kornephoros | Amas globulaire M13 |

| Horloge | 249 | — | Inventée par Lacaille (1752) |

| Hydre | 1303 | Alphard | Plus grande constellation |

| Hydre mâle | 130 | — | Distincte de l'Hydre femelle |

| Indien | 294 | — | Représente un Amérindien |

| Lézard | 201 | — | Ajoutée par Hévélius (1687) |

| Lion | 947 | Regulus | Étoile royale persane |

| Lionceau | 232 | — | Petite constellation zodiacale |

| Lièvre | 290 | Arneb | Associé à Orion dans la mythologie |

| Loup | 334 | — | Anciennement liée au Centaure |

| Lynx | 545 | — | Nommé par Hévélius ("il faut des yeux de lynx") |

| Lyre | 286 | Vega | 5e étoile la plus brillante |

| Machine pneumatique | 141 | — | Hommage à Denis Papin (Lacaille) |

| Microscope | 210 | — | Instrument scientifique (Lacaille) |

| Mouche | 138 | — | Anciennement "Abeille" |

| Octant | 291 | — | Contient le pôle sud céleste |

| Oiseau de paradis | 206 | — | Inspiré par un oiseau exotique |

| Orion | 594 | Rigel | Reconnaissable mondialement |

| Paon | 378 | Peacock | Étoile variable bleue |

| Pégase | 1121 | Markab | Carré de Pégase (astérisme) |

| Persée | 615 | Mirfak | Pluies de météores (Perséides) |

| Phénix | 469 | Ankaa | Oiseau mythique renaissant |

| Peintre | 242 | — | Chevalet du Peintre (Lacaille) |

| Poissons | 889 | Alrescha | Point vernal jusqu'en -68 |

| Poisson austral | 245 | Fomalhaut | 18e étoile la plus brillante |

| Poisson volant | 141 | — | Constellation australe |

| Poupe | 673 | Naos | Partie de l'ancien "Navire Argo" |

| Règle | 247 | — | Outil de dessin (Lacaille) |

| Réticule | 114 | — | Instrument d'optique (Lacaille) |

| Sagittaire | 867 | Kaus Australis | Centre galactique visible |

| Scorpion | 497 | Antarès | Rivale de Mars ("anti-Arès") |

| Sculpteur | 475 | — | Atelier de sculpteur (Lacaille) |

| Serpent | 637 | Unukalhai | Seule constellation en 2 parties |

| Serpent (Tête) | — | — | Partie ouest du Serpent |

| Serpent (Queue) | — | — | Partie est du Serpent |

| Sextant | 314 | — | Instrument de navigation |

| Taureau | 797 | Aldébaran | Amas des Hyades et Pléiades |

| Télescope | 252 | — | Inventé au XVIIe siècle |

| Triangle | 132 | Mothallah | Galaxie du Triangle (M33) |

| Triangle austral | 110 | Atria | Équivalent sud du Triangle |

| Toucan | 295 | — | Oiseau exotique (Keyser & de Houtman) |

| Vierge | 1294 | Spica | 2e plus grande constellation |

| Voiles | 500 | Regor | Partie de l'ancien "Navire Argo" |

Sources : UAI – Limites des constellations (1930) | NASA/HEASARC |

Bien que standardisées scientifiquement, les 88 constellations conservent leur richesse culturelle et mythologique. Elles représentent un patrimoine commun à l'humanité, témoignant de notre relation millénaire avec le ciel nocturne. Aujourd'hui encore, elles servent de point de repère essentiel pour tous les astronomes.

Les 88 constellations officielles, bien que figures imaginaires, constituent le cadre fondamental de notre compréhension et de notre exploration du cosmos. Elles demeurent ces "patterns" célestes qui guident notre regard vers l'infini, reliant notre imaginaire terrestre à la réalité cosmique.