ASternhaufenist eine Gruppe von Sternen, die durch die Schwerkraft miteinander verbunden sind und aus derselben riesigen Molekülwolke bestehen. Diese Himmelsstrukturen bieten Astronomen natürliche Labore, um die Geburt, Entwicklung und den Tod von Sternen zu untersuchen. Je nach Art unterscheiden wir zwei Hauptkategorien:offene Clusterund dieKugelsternhaufen, jedes erzählt eine andere Geschichte unserer Galaxie.

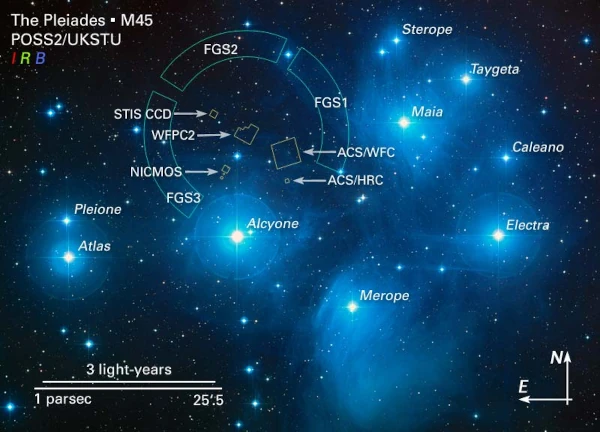

DERoffene Clustersind junge Gruppen von einigen Dutzend bis einigen Tausend Sternen, die in der galaktischen Scheibe verstreut sind. Sie entstehen in den Spiralarmen von Galaxien, wo es reichlich interstellares Gas gibt. Ihr Alter variiert zwischen einigen Millionen und einigen hundert Millionen Jahren (z. B. die Plejaden, M45). Umgekehrt ist dieKugelsternhaufensind dichte Sphären aus Hunderttausenden alten Sternen (10 bis 13 Milliarden Jahre alt), die wie Satelliten die Zentren von Galaxien umkreisen. Ihre Zusammensetzung, die arm an schweren Elementen ist (geringe Metallizität), verrät ihren primitiven Ursprung, der oft mit der Entstehung der Milchstraße selbst in Verbindung gebracht wird (z. B. Omega Centauri).

Ein Sternhaufen entsteht, wenn Gravitationskräfte eine Gas- und Staubwolke komprimieren und so die Bildung von Sternen in ihr auslösen. In offenen Sternhaufen dominieren zunächst massereiche Sterne (Typ O und B), aber ihre kurze Lebensdauer (einige Millionen Jahre) führt dazu, dass sie in Supernovae explodieren und den Sternhaufen allmählich auflösen. Weniger massereiche Sterne wie unsere Sonne überleben länger, entkommen aber schließlich den galaktischen Gezeitenkräften. Kugelsternhaufen, die massereicher sind, sind resistenter gegen diese Störungen und können Milliarden von Jahren bestehen bleiben. Ihre Studie liefert somit Hinweise auf das Alter und die primitive Chemie des Universums.

Die Cluster sindZeitkapseln :

Teleskope wieGaia(ESA) bzwJames Webb(NASA/ESA/CSA) revolutionieren ihre Forschung, indem sie ihre Bewegungen, ihre Zusammensetzung und sogar ihre Atmosphären präzise messen.

Bildbeschreibung: Der Plejadenhaufen, auch M45 genannt, ist ein offener Sternhaufen im Sternbild Stier, der mit bloßem Auge sichtbar ist. Er besteht aus etwa 3.000 Sternen, ist nur 100 Millionen Jahre alt und befindet sich 444 Lichtjahre von der Erde entfernt. Seine blauen Sterne, die durch Reflexion in Nebel gehüllt sind (wie um Mérope und Maïa), machen ihn zu einem symbolträchtigen Objekt. Die sieben hellsten Sterne sind nach griechischen mythologischen Figuren benannt (Alkyone, Atlas, Elektra usw.). Bildquelle: ESO.

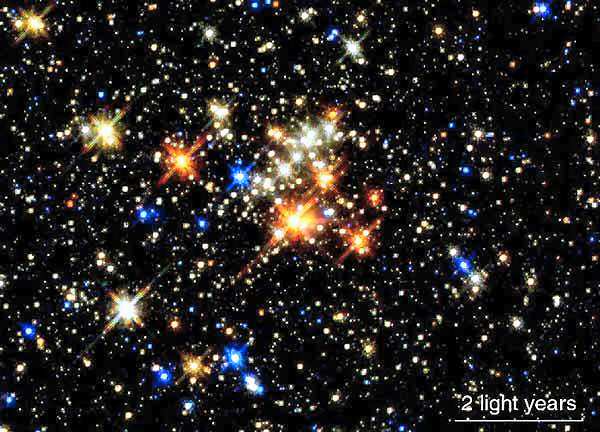

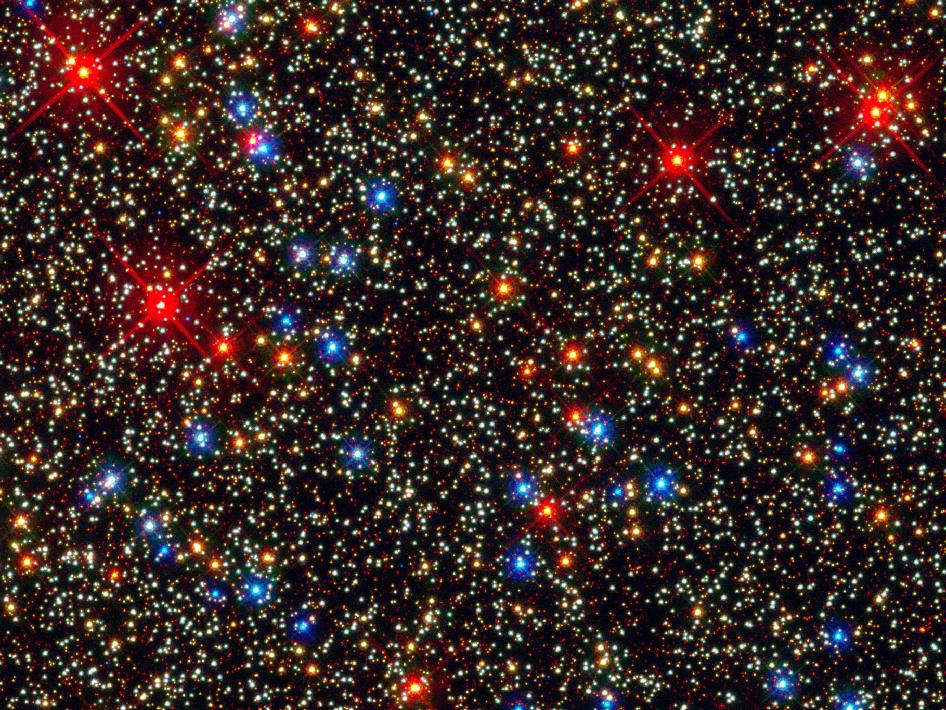

Bildbeschreibung: Dieser offene Sternhaufen, der wegen seiner Sterne in kontrastierenden Farben (blau, rot und gelb) den Spitznamen „The Jewel Box“ trägt, befindet sich im Southern Cross, 6.400 Lichtjahre entfernt. Es wurde 1752 von Nicolas-Louis de Lacaille entdeckt und ist die Heimat des roten Überriesensterns κ Crucis, umgeben von heißen blauen Sternen. Sein Alter wird auf 14 Millionen Jahre geschätzt. Bildquelle: NASA/ESA/Hubble.

Bildbeschreibung: In der Nähe des galaktischen Zentrums (26.000 Lichtjahre) enthält dieser massive Sternhaufen Wolf-Rayet-Sterne und blaue Riesen. Seinen Namen verdankt er fünf leuchtend roten Sternen, die im Infrarotbereich sichtbar sind. Seine Region ist reich an interstellarem Staub, der einen Teil seines sichtbaren Lichts verdeckt. Bildquelle: NASA/CXC.

Bildbeschreibung: M80, ein dichter Kugelsternhaufen im Skorpion, enthält Hunderttausende Sterne, die durch die Schwerkraft gebunden sind. Im Jahr 1860 wurde dort eine Nova beobachtet. Sein scheinbarer Durchmesser beträgt 10 Bogenminuten, seine tatsächliche Größe erreicht jedoch 95 Lichtjahre. Entfernung: 32.600 Lichtjahre. Bildquelle: Hubble Heritage Team.

Bildbeschreibung: Junger Sternhaufen (1–2 Millionen Jahre alt) in der Carina, der einige der massereichsten Sterne der Milchstraße beherbergt, wie z. B. WR 20a (Doppelsystem mit 82 und 83 Sonnenmassen). Sternwinde formen komplexe Gasstrukturen, die im Röntgenbild sichtbar sind. Bildquelle: NASA/CXC.

Bildbeschreibung: Im Nebel NGC 6357 beherbergt Pismis 24 den Stern Pismis 24-1, dessen Masse zunächst auf 200–300 Sonnenmassen geschätzt wurde, sich aber als Mehrfachsystem herausstellte. Der Cluster ionisiert das umgebende Gas und erzeugt eine Landschaft aus dunklen Säulen und Plasmablasen. Bildquelle: ESO.

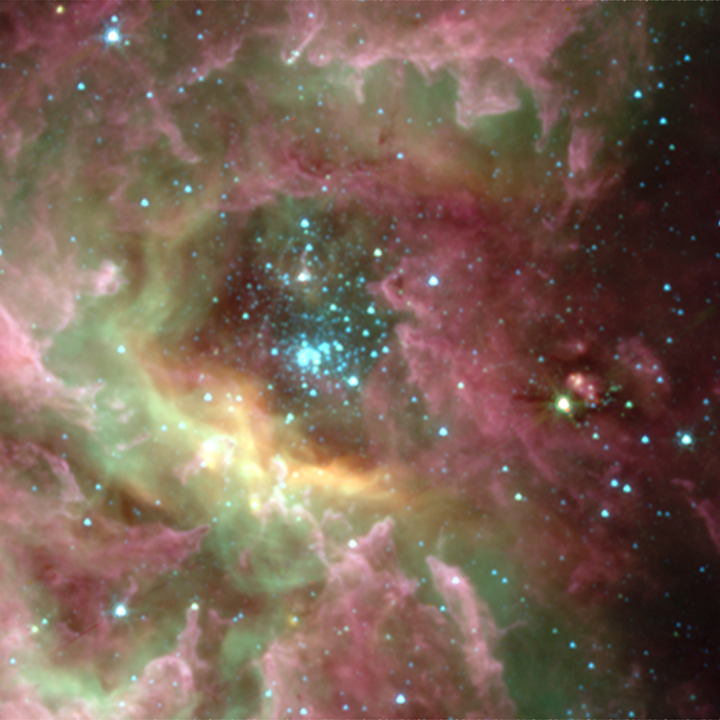

Bildbeschreibung: Dieser junge Sternhaufen (5 Millionen Jahre alt) befindet sich in der Kleinen Magellanschen Wolke und ist von Emissionsnebeln umgeben. Seine massereichen Sterne graben einen Hohlraum in das umgebende Gas und offenbaren fadenförmige Strukturen in Falschfarben (Hubble). Bildquelle: NASA/ESA/Hubble.

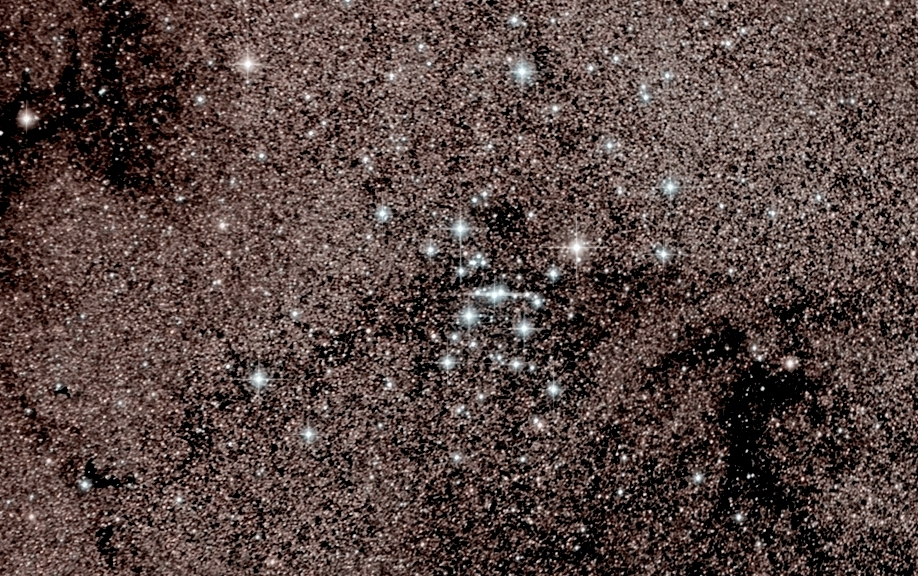

Bildbeschreibung: Offener Sternhaufen im Sagittarius, 2.000 Lichtjahre entfernt, der den veränderlichen Cepheid-Stern U Sagittarii enthält. Sein Alter wird auf 90 Millionen Jahre geschätzt, mit etwa sechzig bestätigten Sternen. Bildquelle: ESO.

Bildbeschreibung: M6 ist nach seiner flügelähnlichen Form benannt und ein offener Sternhaufen im Skorpion, der 100 Millionen Jahre alt ist. Sein hellster Stern, BM Scorpii, ist ein orangefarbener Riese. Entfernung: 1.600 Lichtjahre. Bildquelle: ESO.

Bildbeschreibung: M7 ist seit der Antike bekannt und ein offener Sternhaufen aus 80 Sternen im Skorpion, 980 Lichtjahre entfernt. Sein scheinbarer Durchmesser (1,3°) übertrifft den des Mondes. Alter: 200 Millionen Jahre. Bildquelle: ESO.

Bildbeschreibung: RMC 136 ist das Herz von 30 Doradus in der Großen Magellanschen Wolke und beherbergt R136a1, den massereichsten bekannten Stern (250 Sonnenmassen). Der 2 Millionen Jahre alte Sternhaufen ist ein Labor zur Untersuchung der Entstehung extremer Sterne. Bildquelle: ESA/Hubble.

Bildbeschreibung: Asterismus (und kein echter gravitativ gebundener Sternhaufen) in Giraffe, bestehend aus etwa zwanzig Sternen, die auf 2,5° ausgerichtet sind. Es wurde vom Amateurastronomen Lucian Kemble entdeckt und weist auf den offenen Sternhaufen NGC 1502 hin. Bildquelle: NASA-APOD.

Bildbeschreibung: In Perseus ist M34 ein offener Sternhaufen aus 100 Sternen, der 200 Millionen Jahre alt ist. Seine Entfernung (1.500 Lichtjahre) und seine Helligkeit (5,5) machen ihn durch ein Fernglas sichtbar. Bildquelle: ESO.

Bildbeschreibung: Kugelsternhaufen im Dauphin, 50.000 Lichtjahre entfernt. Es ist nicht sehr konzentriert und enthält Sterne der Population II (arm an Metallen). Durchmesser: 120 Lichtjahre. Bildquelle: Hubble.

Bildbeschreibung: Obwohl M17 oft mit seinem Nebel in Verbindung gebracht wird, beherbergt es einen offenen Sternhaufen aus 35 massereichen Sternen (Typ O und B), die das umgebende Gas ionisieren. Entfernung: 5.500 Lichtjahre. Bildquelle: ESO.

Bildbeschreibung: Größter Kugelsternhaufen in der Milchstraße (10 Millionen Sterne), mit bloßem Auge sichtbar. Ihr dichter Kern lässt auf eine Vergangenheit als absorbierte Zwerggalaxie schließen. Alter: 12 Milliarden Jahre. Bildquelle: NASA/ESA/Hubble.

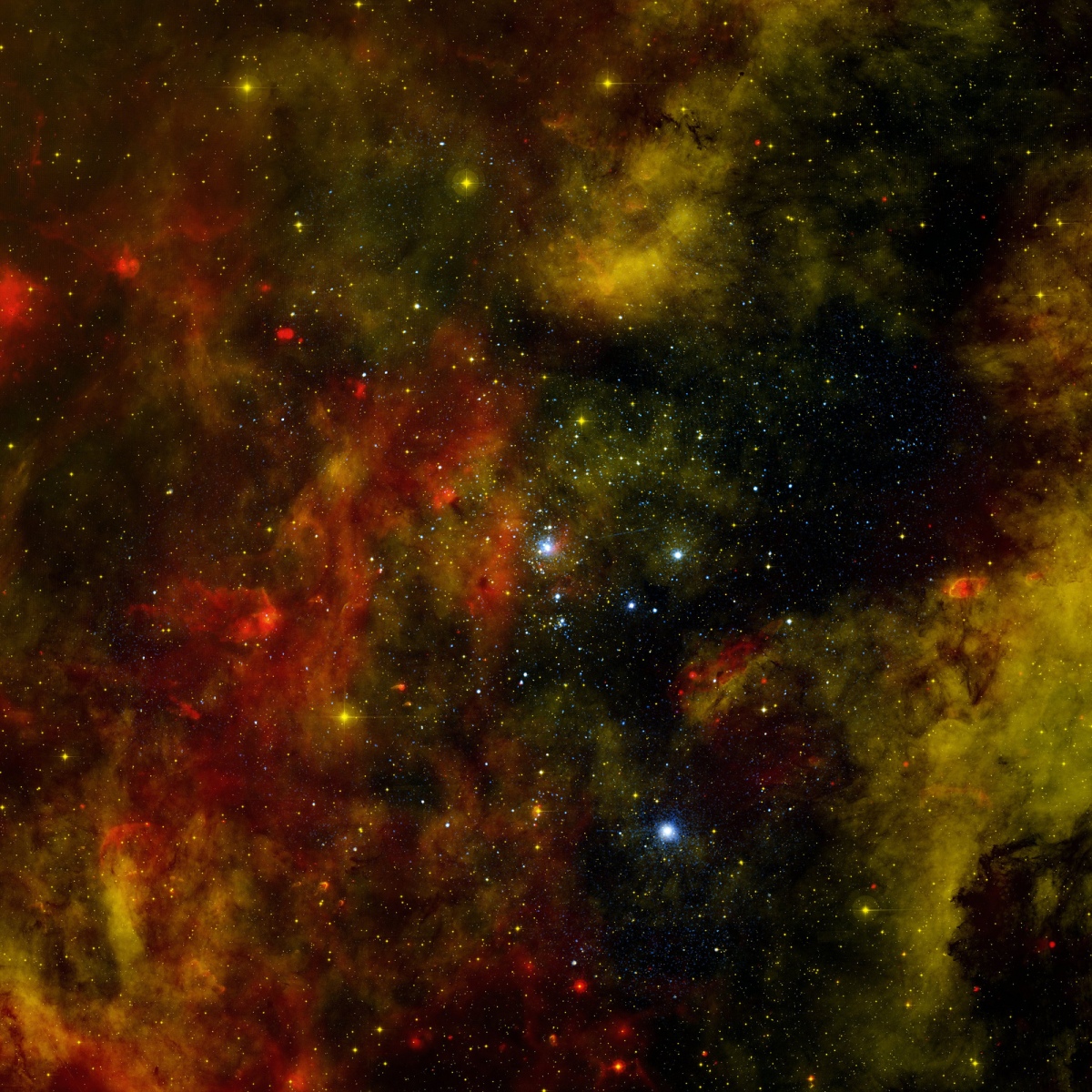

Bildbeschreibung: Massive Sternvereinigung im Cygnus mit 65 O-Sternen und Tausenden junger Sterne. Seine Entfernung (4.700 Lichtjahre) und seine Verdunkelung machen ihn zu einem Untersuchungsobjekt im Infrarotbereich. Bildquelle: NASA/CXC.

Bildbeschreibung: Im Cocher sind M38 (links) und M36 (rechts) zwei offene Sternhaufen im Abstand von 4.200 und 4.100 Lichtjahren. M38 hat die Form eines Kreuzes und enthält einen gelben Riesen, während M36 jünger (25 Millionen Jahre alt) und kompakt ist. Bildquelle:NASA-APOD.

Bildbeschreibung: In Zwillingen ist M35 ein offener Sternhaufen aus 2.500 Sternen, der 150 Millionen Jahre alt ist. Sein scheinbarer Nachbar, NGC 2158, ist ein älterer und weiter entfernter Sternhaufen. Bildquelle: ESO.

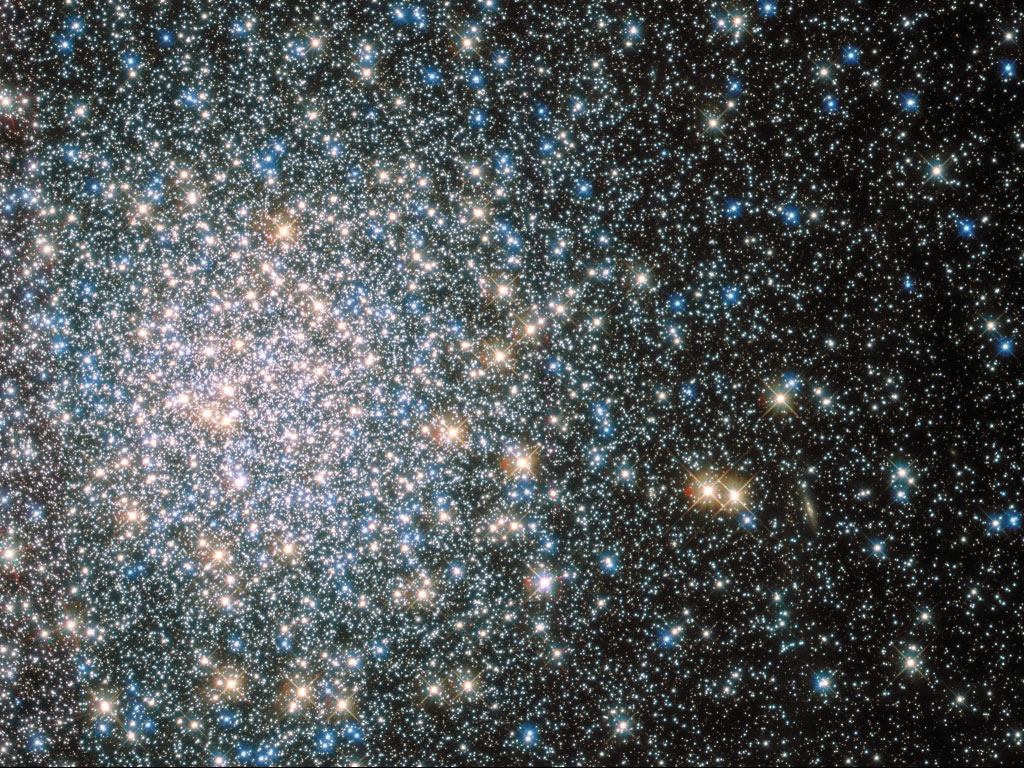

Bildbeschreibung: Kugelsternhaufen in den Jagdhunden, der 500.000 Sterne und 274 veränderliche Sterne enthält. Entfernung: 33.900 Lichtjahre. Alter: 11,4 Milliarden Jahre. Bildquelle: Hubble.

Bildbeschreibung: Einer der ältesten Kugelsternhaufen (13 Milliarden Jahre) im Serpent. Es beherbergt 105 veränderliche Sterne und eine sehr dichte Sternpopulation in seinem Zentrum. Bildquelle: ESO.

Bildbeschreibung: In der Nähe des galaktischen Zentrums (25.000 Lichtjahre) enthält dieser junge Sternhaufen (2–4 Millionen Jahre alt) Sterne, die 100-mal massereicher sind als die Sonne. Seine extreme Umgebung macht es zu einem Labor für die Untersuchung der Sternentstehung in dichten Umgebungen. Bildquelle: NASA/CXC.