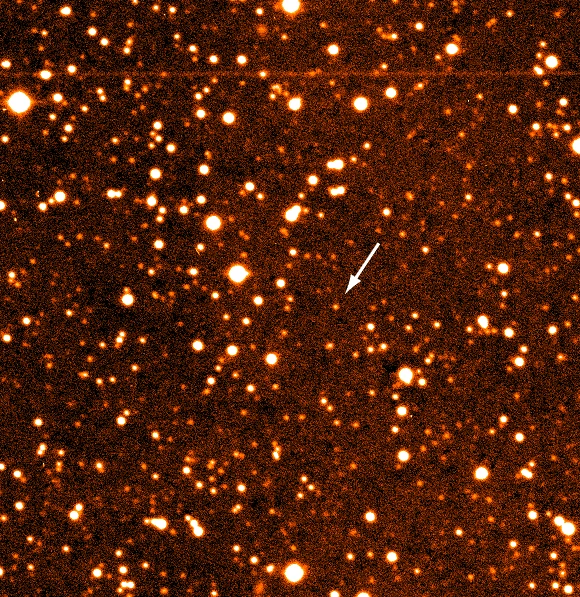

Quaoar, offiziell als (50000) Quaoar bezeichnet, ist ein Zwergplanet im Kuipergürtel. Es wurde 2002 von den Astronomen Chad Trujillo und Michael Brown entdeckt und umkreist die Sonne in einer durchschnittlichen Entfernung von \(43,7\) Astronomischen Einheiten (AE). Mit einem Durchmesser von etwa \(1110\) km ist Quaoar eines der größten bekannten transneptunischen Objekte.

| Objekt | Durchmesser (km) | Halbgroße Achse (UA) | Besondere Merkmale |

|---|---|---|---|

| Pluto | 2376 ± 3 | 39,48 | 5 Satelliten, darunter Charon (Massenverhältnis 1:8, binäres System), dünne Atmosphäre aus Stickstoff und Methan im Sublimations-Kondensations-Gleichgewicht, wahrscheinlicher Kryovulkanismus, differenzierte innere Struktur (Gesteinskern, Mantel aus Wassereis). |

| Eris | 2326 ± 12 | 67,78 | Rekordalbedo 0,96 (stark reflektierende Oberfläche, reich an Stickstoffeis und gefrorenem Methan), Dysnomia-Satellit, hohe Dichte ≈ 2,5 g/cm³, was auf einen dominanten Gesteinskern hinweist, sehr exzentrische Umlaufbahn (e = 0,44). |

| Haumea | 1560 × 1012 × 852 | 43.13 | Ultraschnelle Rotation in 3,9 Stunden, die zu extremer Abflachung führt (triaxiales Ellipsoid), zwei Satelliten Namaka und Hi‘iaka, schmaler Ring 2017 entdeckt, Oberfläche mit kristallinem Wassereis bedeckt, Albedo ≈ 0,7. |

| Makemake | 1430 ± 9 | 45,79 | Oberfläche dominiert von festem Methan, Anwesenheit von Ethan und roten Tholinen, fast keine Atmosphäre (Druck < 10⁻⁴ Pa), Satellit S/2015 (136472) 1 im Jahr 2016 entdeckt, Dichte ≈ 1,7 g/cm³. |

| Gonggong | 1230 ± 50 | 67,38 | Langsame Rotation (22,4 h), die möglicherweise zu einer teilweisen Gezeitenblockierung mit seinem Xiangliu-Satelliten führt (Durchmesser 100–300 km, ungewiss). Dunkelrote Oberfläche (reich an komplexen organischen Verbindungen). Name inspiriert vom chinesischen Wassergott Gonggong, Symbol für Chaos und Überschwemmungen, und seinem Diener Xiangliu (相柳), einer mythischen neunköpfigen Schlange. |

| Quaoar | 1110 ± 5 | 43,69 | Ringsystem bei 7,4 Planetenradien (jenseits der Roche-Grenze), Weywot-Satellit, Dichte ≈ 1,99 g/cm³, Oberfläche aus Wassereis, Methanol und Silikaten. Wahrscheinlich ausreichende interne Energiespeicherung für vergangene kryovulkanische Aktivitäten. |

| Sedna | 995 ± 80 | 506 | Objekt der inneren Oortschen Wolke, extrem verlängerte Umlaufbahn (e = 0,85) mit Perihel bei 76 AE und Aphel bei ≈ 937 AE, Umlaufzeit ≈ 11.400 Jahre, rötliche Oberfläche reich an Tholinen und gefrorenem Methan. Wahrscheinlich Zeuge der Gravitationsstörungen eines vergangenen Sterns oder eines hypothetischen neunten Planeten. |

| Ceres | 940 × 932 × 852 | 2,77 | Differenzierter Körper mit einer Kruste, die reich an Karbonaten und Wassereis ist, aktive Kryovulkane (Ahuna Mons), helle Flecken aus Salzen (Natriumkarbonaten), die von der Dawn-Mission entdeckt wurden, möglicherweise salziger unterirdischer Ozean, Oberflächengravitation ≈ 0,27 m/s². |

| Orkus | 910 ± 25 | 39.40 | Vanth-Satellit (Durchmesser ≈ 440 km) bildet ein Doppelsystem, 2:3-Resonanzbahn mit Neptun als Pluto, Oberfläche enthält Wassereis und Methan, Dichte ≈ 1,6 g/cm³. Wird oft als „umgekehrter Zwilling Pluto“ (Spiegelorbitalkonfiguration) angesehen. |

Im Jahr 2023 gab ein internationales Team die überraschende Entdeckung eines Ringsystems um Quaoar bekannt. Diese Ringe liegen in einer Entfernung von \(4057\) km vom Zentrum des Zwergplaneten, weit jenseits der Roche-Grenze, wo Gezeitenkräfte die Bildung solcher Strukturen verhindern sollten. Diese Entdeckung stellt unsere aktuellen Modelle der Entstehung und Stabilität von Planetenringen in Frage.

Zur Erklärung der Entstehung der Quaoar-Ringe werden mehrere Hypothesen aufgestellt:

Die kürzlich entdeckten Ringe um den Zwergplaneten Quaoar stellen hinsichtlich ihrer Entstehung, Zusammensetzung und Stabilität eine physikalische Herausforderung dar. Ihre Existenz beruht auf einem komplexen dynamischen Gleichgewicht zwischen Quaoar-Schwerkraft, Gezeitenkräften (insbesondere der Roche-Grenze) und Wechselwirkungen zwischen Partikeln.

Mehrere Hypothesen erklären ihren Ursprung: Trümmer von Kollisionen, Zerfall eines nahegelegenen Satelliten oder Ansammlung von Staub. Die Stabilität des Systems hängt von internen Kollisionen, Gravitationsresonanzen mit möglichen kleinen Wächtersatelliten und nichtgravitativen Effekten wie dem Sonnenstrahlungsdruck ab.

Die Partikel, aus denen diese Ringe bestehen, bestehen hauptsächlich aus Wassereis und organischen Materialien und haben eine Größe von Mikrometern bis hin zu Zentimetern.