Das endgültige Schicksal eines Sterns hängt eng mit seiner ursprünglichen Masse zusammen. Kleine Sterne wie die Sonne verbrauchen zunächst ihren Wasserstoff, dann ihr Helium und beenden ihr LebenWeiße Zwerge. Massereichere Sterne (\(> 8 M_{\odot}\)) unterliegen einem Gravitationskollaps, der einen auslöstSupernovawas zu a führen kannNeutronensternoder einschwarzes Lochwenn die Restmasse den kritischen Grenzwert überschreitet.

Die Anfangsmasse eines Sterns fungiert alsKosmisches Gesetzbestimmt alle Phasen seiner Existenz. Eine geringe Masse bedeutet einen langsamen Verbrauch von Wasserstoff und garantiert eine Langlebigkeit von mehreren zehn Milliarden Jahren. Umgekehrt verbrennt ein massereicher Stern seinen Treibstoff in nur wenigen Millionen Jahren in einem instabilen Gleichgewicht, in dem der thermische Druck der Fusion ständig gegen die Schwerkraft kämpft.

Der Tod des Sterns tritt ein, wenn Kernreaktionen nicht mehr ausreichend Druck erzeugen, um die Schwerkraft auszugleichen. DortChandrasekhar-Grenzelegt die Grenze für Weiße Zwerge fest, während dieTolman-Oppenheimer-Volkoff-Grenzezeichnet das zwischen Neutronensternen und Schwarzen Löchern nach. Somit bestimmt die Masse die Art des zurückgelassenen kompakten Überrestes und reguliert gleichzeitig die Intensität damit verbundener katastrophaler Phänomene wie Supernovae, Gammastrahlenausbrüche und Gravitationswellen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Masse eines Sterns nicht nur ein physikalischer, sondern ein realer Parameter istkosmisches SchicksalDies bestimmt, ob es Milliarden von Jahren lang still leuchten wird oder ob es in einer gigantischen Sternexplosion gewaltsam erlischt.

Wenn die Fusion stoppt, dominiert die Schwerkraft. Der Elektronenentartungsdruck begrenzt die Masse eines Weißen Zwergs auf \(\ca. 1,44 M_{\odot}\) (Chandrasekhar-Grenze). Darüber hinaus kann der Kollaps nicht gestoppt werden und die Materie wird komprimiert, bis sich Neutronen bilden. Wenn die Masse des Kerns etwa 3 M☉ (Tolman-Oppenheimer-Volkoff-Grenze) überschreitet, kann kein bekannter Mechanismus die Bildung von a verhindernschwarzes Loch.

| Masse des Sterns (M☉) | Sterntyp/-phase | Letzte Entwicklung | Physikalischer Mechanismus | Kommentar |

|---|---|---|---|---|

| <0,08 | Brauner Zwerg | Keine nukleare Zündung | Die Schwerkraft wird durch den Degenerationsdruck ausgeglichen | Substellares Objekt, schwache Infrarotstrahlung |

| 0,08 – 0,5 | Roter Zwerg (M-Typ) | Weißer Zwerg (in Milliarden von Jahren) | Langsame Fusion von Wasserstoff → im aktuellen Universum noch nicht abgeschlossen | Lebensdauer > 1000 Milliarden Jahre |

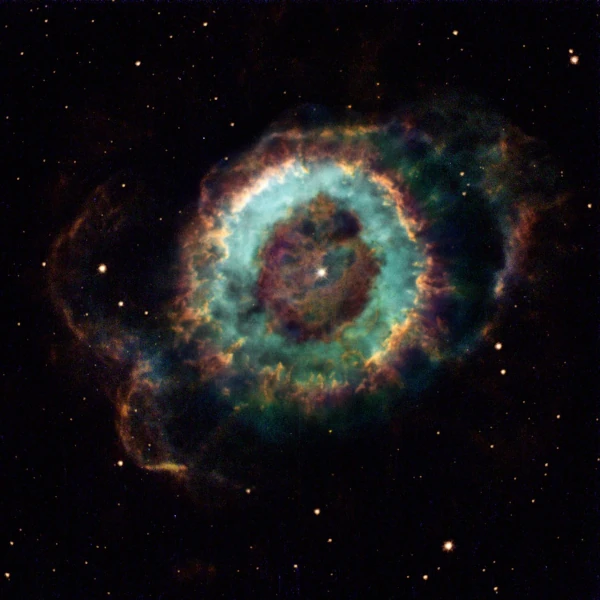

| 0,5 – 2 | Stern ähnlich der Sonne | Weißer Zwerg | Rote Riesenphase → Planetarischer Nebel | Lebensdauer von einigen zehn Milliarden Jahren |

| 2 – 8 | Zwischensterne (AGB) | Massiver Weißer Zwerg | Massenverlust durch Sternwinde → Hüllenauswurf | Helle Bildung eines planetarischen Nebels |

| 8 – 25 | Roter oder blauer Überriese | Neutronenstern | Kernkollaps + Typ-II-Supernova | Durch Radiostrahlung erkennbare Pulsare |

| 25 – 100 | Sehr massiver Überriese | Stellares Schwarzes Loch | Irreversibler Gravitationskollaps | Indirekter Nachweis durch Röntgenstrahlen und Gravitationswellen |

| > 100 | Extrem massiver Stern | Schwarzes Loch durch Paarinstabilität | Direkter Kollaps, manchmal ohne sichtbare Supernova | Hypothese angewendet auf das Uruniversum |

| Hypothetische Fälle | Quarkstern/ursprüngliches Schwarzes Loch | Kompakter exotischer Gegenstand | Theorien jenseits der Standard-Kernphysik | Bisher keine bestätigten Sichtungen |

Quellen:NASA ADS – Astrophysics Data System, arXiv.org – Astrophysik, ESA – Sternentwicklung.