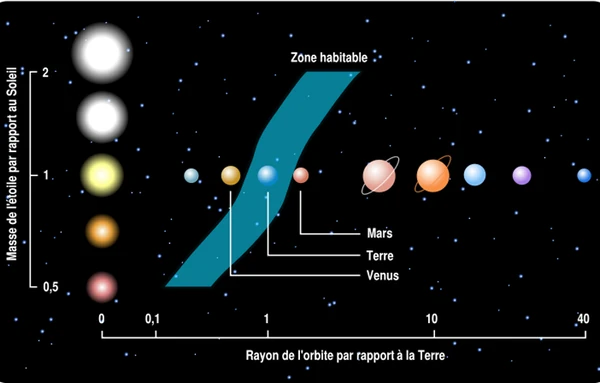

天文学では、ZHC熱条件により、惑星の表面に液体状態の水が存在できる恒星の周囲の領域です。 ハビタブルゾーンの概念は天文学者によって開発されましたスー・シュウ・ファン(1915-1977) 1959 年に、その後、マイケル・ハート(1932-) 1970年代。 このゾーンの位置は主に中心星の明るさに依存します。 太陽のような星の場合、ハビタブルゾーンは約 0.95 から 1.67 まで広がります。オーストラリア(1 AU = 地球と太陽の距離)。

内部限界は、温室効果によって制御不能な海洋蒸発が引き起こされる閾値に対応します。 外側限界は CO の場合に発生します。2凝縮し、さらには放射強制力最大値を設定してもフリーズが防止されなくなりました。 ハビタブルゾーンからの距離 \(d\) は、次の式で推定できます。 \(d = \sqrt{\frac{L_{\ast}}{L_{\odot}}}\) ここで、\(L_{\ast}\) は星の光度、\(L_{\odot}\) は太陽の光度です。

星の明るさは一定ではありません。 それらの明るさは時間の経過とともに増加し、ハビタブルゾーンが拡大または移動します。 したがって、10億年後には、地球は太陽内部のハビタブルゾーンを離れる可能性がある。 今日居住可能である惑星も、明日には居住可能ではなくなる可能性があり、逆に、一部の氷の惑星は将来の居住可能ゾーンに入る可能性があります。

注: :

一般的に言えば、太陽型恒星の場合、明るさの増加は約 1 Gyr ごとに約 +10% です。 太陽の形成時(年齢 ≈ 0.05 Gyr)、太陽の明るさは現在の明るさの約 70% にすぎませんでした。

一部の科学者は、ハビタブルゾーンの概念をエウロパ(木星の周囲)やエンケラドゥス(土星の周囲)などの巨大惑星の衛星に拡張しており、そこでは潮汐力による加熱のおかげで地下海が生命を維持できる可能性がある。

ハビタブルゾーンの概念は星だけでなく銀河の規模にも当てはまります。 それから私たちはについて話しますGHZ(銀河のハビタブルゾーン)。 これは、複雑な生命の出現と持続可能性にとって最も好ましい条件が揃っている銀河の領域です。

私たちの銀河系では、銀河のハビタブルゾーンは一般に、 中心から約7キロパーセクと9キロパーセク(つまり、23,000から30,000光年)。 幸いなことに、太陽系は中心から約 8 kpc の位置にあり、まさにこの最適なゾーンに位置しています。

1995 年以来、5,000 個以上の系外惑星が検出されています。そのうちの一部は、その星のハビタブルゾーンに位置しています。 最も象徴的な例は、4.2 光年離れたところにあるプロキシマ ケンタウリ b で、液体の水の存在と互換性のある恒星光束を受けています。 しかし、実際の居住可能性は、大気、磁場、星の活動など、多くの要因に依存します。

| スター型 | 星の温度 (Tえっ) | ハビタブルゾーンからの距離 | 安定期間 | 例 |

|---|---|---|---|---|

| 赤色矮星(M) | ≈ 2400 – 3700 K | ≈ 0.1 – 0.3 AU | ~100ギル | プロキシマ ケンタウリ、グリーゼ 581 |

| ソーラースター(G) | ≈ 5,300 – 6,000 K | ≈ 0.9 – 1.5 AU | ~10ギル | 太陽、くじら座タウ |

| 亜巨(F) | ≈ 6000 – 7500 K | ≈ 2 – 4 AU | ~3 ギル | プロキオンA、カノープス |

| 大質量星(O-B) | ≈ 10,000 – 30,000 K | > 10AU | < 100 ミル | シリウス、リゲル |