私たちが夜空を観察するとき、明るく輝く光と、安定して光る光の 2 種類を区別します。この現象は大気の乱流によるものです。非常に遠くにある星は点光源として見えますが、近くにある惑星は小さな円盤のように見えます。この違いは重要です。

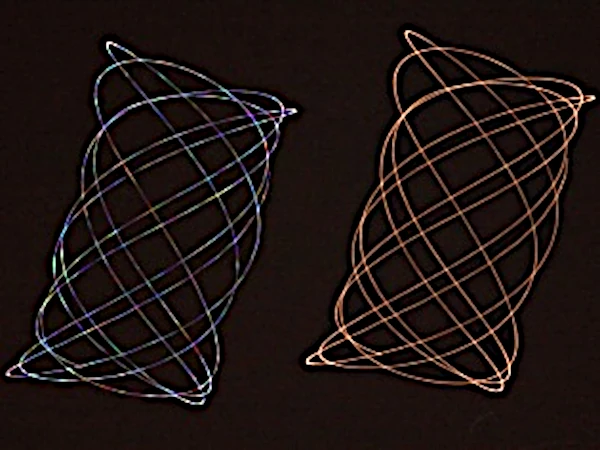

雰囲気は均一ではありません。それは、温度、圧力、湿度が変化する空気セルで構成されています。これらの違いにより、屈折率勾配が生じます。光線がこれらの移動セルを通過するとき、光線はランダムに偏向されます (複屈折)。この動揺により、星から来る光の見かけの方向が変わります。これが、私たちが瞬きとして認識するものです。

星の光は、大気の各層の影響を受けて細い光線として届きます。一方、惑星の光は小さな円盤 (数秒角) から発せられ、円盤のさまざまな領域から来る多くの光線で構成されています。乱流による変動は統計的に相互に補償されます。結果: 光信号が平滑化され、光が安定して見えます。

最も近い恒星の見かけの直径は数ミリ秒程度です。金星や木星のような惑星は 10 ~ 50 秒角に達することがあり、視覚的には最大 1000 倍の幅に達することがあります。この大きな直径は、大気の光の扱い方に大きな違いをもたらします。幾何学的な光学効果です。

星が地平線に近づくほど、その光が通過する空気の層が増えるため、より輝きます。この現象は、熱が不安定なため、都市部で顕著になります。一方、高地(天文台)では乱気流が少なく、星が安定して見えます。

| 特性 | スター | 惑星 | 視覚的な影響 |

|---|---|---|---|

| 地球までの距離 | 光年 | 4000万kmから15億kmへ | 輝点と可視円盤の比較 |

| 見掛け直径 | <0.01" | 最大50インチ | ポイントソースと拡張ソースの比較 |

| 乱気流の影響 | 非常に目立つ | 減衰 | ちらつきと安定性 |

| 光学補償 | なし | はい (空間平均) | 不安定な信号と平滑化された信号 |

参考文献:ESO – 星が瞬く理由、NASA夜空ネットワーク、空と望遠鏡。

星のきらめきは、その性質によるものではなく、その光が地球の大気と相互作用する方法によるものです。それは正確な物理現象であり、地上からの私たちの視覚の限界を明らかにします。より近い惑星は、見かけのサイズが大きいため、この錯覚を回避できます。空を見上げるだけで、星と惑星を区別することができます。