Les Trous Noirs sont des objets massifs dont le champ gravitationnel est si intense, qu’il empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s’en échapper, étoiles, planètes, matière, énergie, et même la lumière. Les trous noirs sont décrits par la théorie de la relativité générale. Lorsque le cœur de l'étoile morte est trop massif pour devenir une étoile à neutrons, il se contracte inexorablement jusqu'à former cet objet astronomique mystérieux : le trou noir.

Les trous noirs stellaires ont une masse de quelques masses solaires à des milliards de masses solaires. Ils naissent à la suite de l’effondrement gravitationnel du résidu des étoiles massives. Un homme prédisait déjà au 18ème siècle, l'existence d'étoiles sombres, le physicien, astronome et géologue britannique, John Michell (1724-1793). Dans ses notes il écrit que lorsqu'une étoile devient trop massive, elle attire la lumière sous l'influence de sa force gravitationnelle. Cependant comme ses calculs donnent une densité de l'étoile correspondant à 18 milliards de tonnes dans un cm3, il conclut que cela ne peut pas exister.

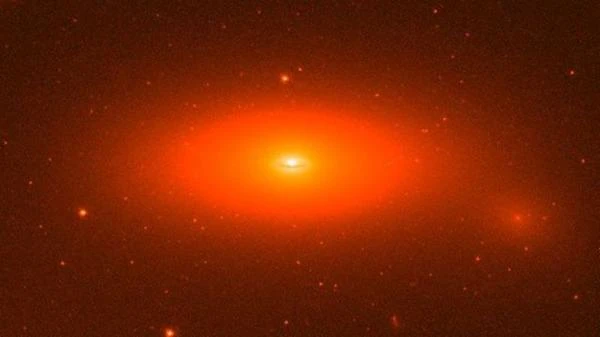

NGC 1277 est une galaxie lenticulaire située dans l'amas de Persée, à environ 220 millions d'années-lumière de la Terre. Découverte en 1875 par l'astronome irlandais Lawrence Parsons (1840-1908), cette galaxie est devenue un objet d'étude privilégié depuis la révélation en 2012 de son trou noir central exceptionnellement massif. Ce système unique défie les modèles standards de formation galactique et offre aux astrophysiciens une fenêtre unique sur les processus extrêmes gouvernant l'évolution des galaxies.

Le trou noir supermassif au cœur de NGC 1277 présente des propriétés remarquables :

Les implications astrophysiques de la découverte du trou noir supermassif dans NGC 1277 sont profondes et remettent en question plusieurs paradigmes en astrophysique galactique.

Dans le modèle standard, les galaxies et leurs trous noirs centraux évoluent ensemble : la masse du trou noir est corrélée à des propriétés globales de la galaxie, comme la dispersion de vitesse stellaire (relation M–σ), la masse du bulbe, ou encore la luminosité sphéroïdale. Mais dans NGC 1277, le trou noir représente ≈ 14 % de la masse stellaire, contre ≈ 0.1 % à 0.5 % habituellement. Ce désaccord majeur suggère que :

Certains modèles suggèrent que les trous noirs de galaxies comme NGC 1277 se seraient formés très tôt (z > 2), durant les premières phases de formation galactique, dans des environnements très denses et favorables à une croissance rapide (accrétion quasi-Eddington soutenue, fusions rapides, etc.). NGC 1277 pourrait donc héberger un trou noir fossile de l'époque des quasars, resté relativement inactif depuis.

NGC 1277 est une galaxie compacte, lenticulaire, très peu active en formation d’étoiles, présentant une population stellaire vieille (> 10 Gyr) et peu de gaz. Cela en fait une galaxie relicte :

Si d'autres galaxies compactes et anciennes comme NGC 1277 abritent elles aussi des trous noirs disproportionnés, alors :

La masse extrême du trou noir de NGC 1277 (jusqu'à 1,7×10¹⁰ M☉) en fait un candidat pour tester la relativité générale en régime fort :

L'étude de ce système repose sur plusieurs techniques complémentaires :

| Technique | Instrument | Résultats clés |

|---|---|---|

| Spectroscopie intégrale de champ | HET (Hobby-Eberly Telescope) | Dispersion de vitesse stellaire |

| Photométrie haute résolution | Hubble Space Telescope | Profil de luminosité central |

| Cinématique gazeuse | ALMA | Dynamique du milieu interstellaire |