Haumea ist eines der faszinierendsten Objekte der WeltKuipergürtel. Dieser ellipsoidisch aussehende Zwergplanet befindet sich etwa 43 AE von der Sonne entfernt (Neptun etwa 30 AE) und zeichnet sich durch eine extrem schnelle Rotation (ungefähr 3,9 Stunden) aus, die ihn in die Form eines Rugbyballs gebracht hat. Diese schnelle Rotation deutet auf eine gewalttätige Vorgeschichte hin, die wahrscheinlich mit einem riesigen Einschlag zusammenhängt, und erschwert genaue Messungen seiner Masse und seines Volumens. Mit einer durchschnittlichen Dichte von rund 2,6 g/cm³ besteht Haumea wahrscheinlich aus einem Gesteinskern, der von einer Wassereisschicht umgeben ist. Seine hohe Albedo (0,7 bis 0,8) untermauert diese Hypothese, da kristallines Eis das Sonnenlicht stark reflektiert.

Der 2017 dank der Bedeckung eines Sterns durch Haumea entdeckte Äquatorring erstreckt sich etwa 2.287 km vom Zentrum des Zwergplaneten entfernt und ist etwa 70 km breit. Diese Scheibe aus Eispartikeln folgt dem Äquator, im Einklang mit der schnellen Rotation des Zentralkörpers. Der Ring ist besonders stabil, er kreist innerhalb der 3:1-Resonanz mit Haumeas Rotation und wird wahrscheinlich durch Effekte der Gravitationsresonanz oder der viskosen Dissipation aufrechterhalten. Seine Anwesenheit ist umso bemerkenswerter, als nur von zwei anderen kleinen Körpern im Sonnensystem (Chariklo und Chiron, zwischen Jupiter und Neptun) bekannt ist, dass sie ihn besitzen.

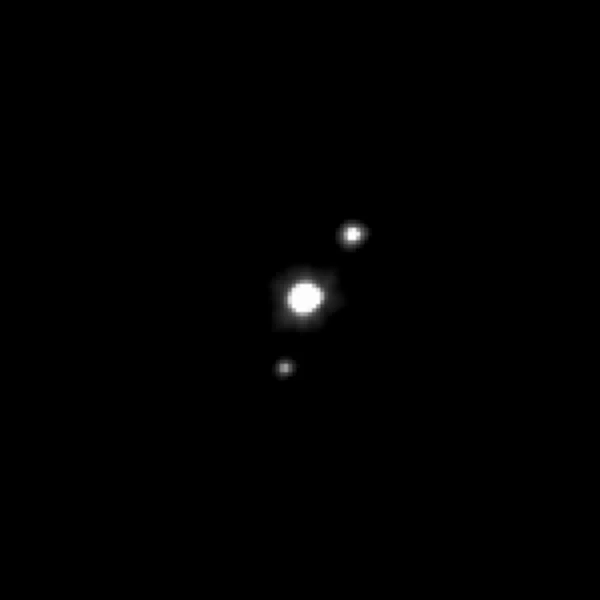

Hiʻiaka und Namaka sind die beiden natürlichen Satelliten von Haumea, die 2005 mit dem Keck-Teleskop entdeckt wurden. Hiʻiaka, der größte und am weitesten entfernte (~49.500 km), ist wahrscheinlich ein nahezu reiner Eisblock, während Namaka, der näher (~25.700 km) liegt, eine stark gestörte Umlaufbahn hat. Die Umlaufbahnkonfiguration der beiden Monde, die sich nicht auf derselben Ebene befinden, weist auf einen gemeinsamen Ursprung eines Kollisionsereignisses hin und bestärkt die Hypothese eines massiven Einschlags, der Trümmer ausgeschleudert hätte und sowohl die Monde als auch die Kollisionsfamilie um Haumea gebildet hätte.

| Objekt | Abmessungen (km) | Durchschnittliche Entfernung zum Zentrum (km) | Umlaufzeit | Albedo |

|---|---|---|---|---|

| Haumea | 2322 × 1704 × 1138 | — | Rotation: 3,9154 h | 0,7–0,8 |

| Ring | ~70 (Breite) | 2.287 | 3:1 Resonanz | Hoch (Eis) |

| Hiʻiaka | ≈ 310 | 49.500 | 49,1 Tage | ~0,8 |

| Namaka | ≈ 170 | 25.700 | 18,3 Tage | ~0,8 |

Quellen:Ortiz et al. (2017), A.J. • Ragozzine & Brown (2009) • Brown et al. (2007)

Das Vorhandensein von etwa zehn Objekten rund um Haumea, bekannt alsMitglieder seiner Kollisionsfamilie, basiert auf mehreren Beweislinien aus Beobachtung und physikalischer Modellierung.

Die mit Haumea assoziierten Objekte weisen sehr ähnliche Orbitaleigenschaften auf: eine große Halbachse um 43 AE, eine Neigung von etwa 28° und eine mäßige Exzentrizität. Sie bilden eine zusammenhängende Gruppe im orbitalen Elementraum, analog zu Asteroidenfamilien im Hauptgürtel. Diese Konsistenz legt nahe, dass sie auf dasselbe katastrophale Ereignis zurückzuführen sind, wahrscheinlich auf eine Kollision.

Alle diese Objekte weisen Infrarotspektren auf, die von kristallinem Wassereis dominiert werden, mit scharfen Absorptionsbanden bei 1,5 µm und 2,0 µm. Diese Eigenschaft ist im Kuipergürtel selten, wo Objekte im Allgemeinen dunkle Oberflächen haben, die mit bestrahlten organischen Verbindungen (Tholinen) angereichert sind. Die hohe Albedo und spektrale Reinheit der Mitglieder der Haumea-Familie deuten auf einen Ursprung durch Auswurf von Oberflächeneismaterial bei einem Einschlag hin.

Die Forscher simulierten die Geschwindigkeiten und Umlaufbahnen, die für Fragmente bei einem Einschlag auf Haumea zu erwarten sind. Die Ergebnisse zeigen, dass diese Fragmente, die mit geringer Geschwindigkeit (~150 m/s) ausgestoßen werden, in einer stabilen Region des Kuipergürtels eingeschlossen bleiben. Wenn wir in die Umlaufzeit dieser Objekte zurückgehen, erhalten wir eine Konvergenz zu einem gemeinsamen Ereignis vor etwa 4 Milliarden Jahren, was die Hypothese einer antiken Fragmentierung untermauert.

Bisher wurden ein Dutzend transneptunische Objekte als sehr wahrscheinliche Mitglieder dieser Familie identifiziert:

Ihre Volkszählung basiert auf den Katalogen derKleinplanetenzentrumund die spektroskopischen Untersuchungen insbesondere von Brown et al. (2007) und Ragozzine & Braun (2009).

Die geringe Eigenleuchtkraft dieser Objekte schränkt ihre Erkennung stark ein. Es ist wahrscheinlich, dass die Familie Haumea mehrere Dutzend oder sogar Hunderte von Mitgliedern umfasst, mit aktuellen Instrumenten jedoch nur die größten (100 bis 400 km) nachgewiesen wurden. Statistische Größenmodelle deuten auf eine viel größere Population hin, die größtenteils im Hintergrund des Himmels verborgen ist.

Rund um Haumea lebt eine kollidierende Familie, eine Seltenheit im Kuipergürtel. Diese zehn Objekte mit ähnlichen Umlaufbahnparametern weisen auch eine spektrale Zusammensetzung auf, die von kristallinem Wassereis dominiert wird. Diese Homogenität legt nahe, dass alle auf dasselbe ursprüngliche Ereignis zurückzuführen sind. Diese Objekte sind wie Zeugen einer katastrophalen Fragmentierung und stellen eine wertvolle Population für das Verständnis der ersten Momente des äußeren Sonnensystems dar.

| Objekt | Absolute Größe (H) | Geschätzter Durchmesser (km) | Albedo | Bemerkungen |

|---|---|---|---|---|

| 2002 TX300 | 3.2 | 286 | 0,88 | Dominierendes kristallklares Eis |

| 1995 SM55 | 4.8 | 160 | 0,8 (geschätzt) | Spektrum ähnlich wie bei Haumea |

| OP 200332 | 4,0 | 230 | 0,8 | Schnelle Rotation, hoher Reflexionsgrad |

| 2005 RR43 | 4.3 | 220 | 0,8 | Nahinfrarotspektroskopie |

| 2003 UZ117 | 4.7 | 170 | 0,8 (geschätzt) | Dynamische Gruppe schließen |

| 2003 Quadratmeter317 | 5,0 | 150 | 0,7–0,8 | Wahrscheinliches Fragment eines Eismantels |

| 2009 JA7 | 4.4 | 190 | 0,75 | Orbital mit Haumea verbunden |

| 2003 HX56 | 5.1 | 140 | 0,75 (geschätzt) | Mögliches entferntes Mitglied |

| 2002 GH32 | 4.6 | 180 | 0,8 | Kompatible Funktionen |

| 2003 EL61 (Haumea) | 0,2 | ~1.620 (kugelförmig) | 0,75 | Übergeordnetes Familienobjekt |

Daten:Kleinplanetenzentrum • Ortiz et al. (2017) • Ragozzine & Brown (2009)