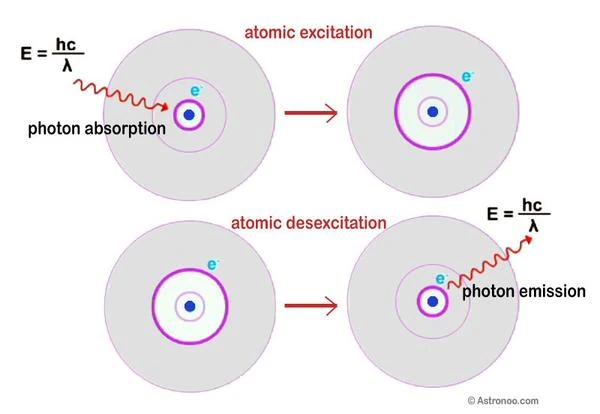

画像の説明: 光子の吸収と放出の原理。関与するエネルギーが中程度であれば、電子遷移は原子の外層でのみ発生します。それらは、満たされていないサブシェルからより高いエネルギーの空いているサブシェルへの電子の通過(吸収)、または価電子サブシェルへの電子の戻り(放出)に対応します。関与するエネルギーが十分に高い場合 (非常に高い周波数で)、電子は引き裂かれます。 画像出典:astronoo.com

光は、科学者が私たちの周囲の世界を理解するために自由に使える唯一の情報です。何世紀にもわたって、科学者たちは軽い「話」をしてきました。

1670年、アイザック・ニュートン(1643-1727) ガラスのプリズムで太陽の白色光を見て、この光線が分割されていることに気づきました。彼は光は微粒子で構成されていると考えています。

1676年、オーレ・クリステンセン・レーマー(1644-1681) は木星の衛星を観察することによって光の速度を決定しました。

1690年に、クリスチャン・ホイヘンス(1629-1695) は、光は、光を運ぶための真空中での支持体として機能する非物質的な基質であるエーテルを通って伝播する一連の波で構成されていると述べています。

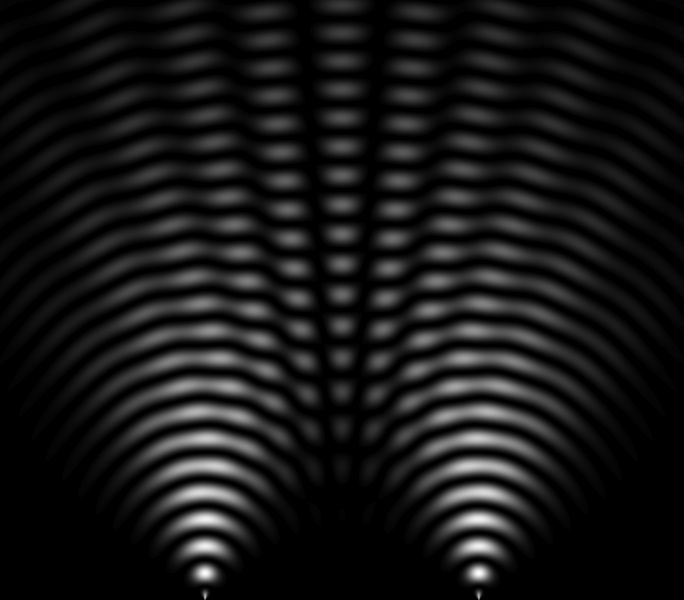

1801年に、トーマス・ヤング(1773-1829) は干渉図 (反対側の画像) を取得し、波は干渉 (明るい領域が点在する暗い領域) を生み出すために加算および減算できるため、光が波であることを示しました。この実験により、光の挙動と性質を理解することができます。

1814年、ヨーゼフ・フォン・フラウンホーファー(1787-1826) は、太陽スペクトルの可視光線に線があることに気づきました。このドイツの眼鏡技師兼物理学者は、光学格子を使用した光の回折 (フラウンホーファー回折) を初めて研究しました。現時点では、可視光のスペクトルにこれらの線が存在する理由はわかりません。答えはずっと後になります。

1850年に、ロベルト・ヴィルヘルム・ブンゼン(1811-1899) とグスタフ・ロベルト・キルヒホッフ (1824-1887) は、白熱物体から発せられる光のスペクトル線が、この物体を識別できるようにする特徴を構成していることを発見しました。太陽光のスペクトルを観察することで、セシウムやルビジウムなど、地球上に存在するいくつかの化学元素を認識します。

1864年、ジェームズ・クラーク・マクスウェル(1831-1879) 電気波と電磁波を合成しました。それは、光が電磁波であり、電磁スペクトル全体が光であると判断します。電磁波を区別するのは波長です。電磁スペクトルのさまざまなウィンドウは、波長の範囲だけでなく周波数の範囲によっても特徴付けられます。

1900年に、マックス・プランク黒体の謎を解決し、その公式は物体が温度の関数として発する光を完全に記述します。つまり、温度が高いとエネルギーが高く、温度が低いとエネルギーが低いことを示します。

1905年に、アルバート・アインシュタイン(1879-1955) は光電効果を説明しており、物質から電子を引き裂くのは入射光の光子です。

光子はエネルギー量子として機能し、これはプランクがすでに示唆していましたが、それを示したのはアインシュタインでした。したがって、これらの光子は特定のエネルギーを持っており、これが金属から電子を引き裂くのです。太陽の光線を肌に受けると、私たちは光線が持つエネルギーを感じます。

したがって、光は波動的な光子で構成されており、これらの光子のそれぞれがエネルギーに対応します。光子の波長が短いほど、エネルギーが高くなります。

1911年に、アーネスト・ラザフォード(1871-1937) は原子の構造を特定し、原子核に 10 程度のサイズを与えます。-14メーター。

1913年に、ニールス・ボーア(1885-1962) は、電子が量子化された軌道上に位置する水素原子の構造を提案しました。電子は、核の周囲のタマネギの皮層の 1 つ上を、一定の距離を保って航行します。これが原子における光の吸収と放出の原理です。

画像の説明: ヤング スリット実験は、同じ光源から来る 2 つの光線を干渉させることで構成される物理実験です。これを行うには、不透明なパネルに開けられた 2 つの小さなスリットを光が通過します。光の光子は 2 つの穴を通過するため、異なる経路を進みます。穴を通過する人は全員一緒に到着し、波が加わり、光が増幅され、写真のスクリーンに徐々に跡が残ります。もう一方の穴を通過する波は、最初の穴に比べて時間的にずれて到着し、波も加算されますが、2 つの反対の波は互いに打ち消し合います。これが、干渉現象の黒い縞模様が示しているものです。

1821年に、トーマス・ヤング(1773-1829) の有名な「ヤング スリット」実験は、同じ光源から来る 2 つの光線を干渉させることで構成されています。 光子を使って行われたこの実験は、その後すべての粒子を使って行われました。 1920 年代は電子、1950 年代は中性子、1980 年代は原子、1990 年代は分子。

注: 光子のエネルギー E = hν = hc / λ。 E はジュールで表されるエネルギー、h はプランク定数 (6.62 x 10-34)、νは周波数(電磁振動の数)、cは真空中の光の速度、λは波長です。したがって、光子のエネルギーは無限に小さいです。つまり、波長が短いほど周波数が高くなり、エネルギーが大きくなります。