画像の説明: マイケルソンは干渉計と呼ばれるデバイスを設計しました。このデバイスは、光ビームを垂直方向に進む 2 つのビームに分割します。鏡に反射され、その後デバイスに再統合されると、彼は次のようなものを見ることを期待していました。干渉縞。

19 世紀、トーマス ヤング (1773-1829)、ジェームス クラーク マクスウェル (1831-1879)、ハインリヒ ハーツ 1857-1894() の研究により、波動理論が光を記述するための主要なモデルとしての地位を確立しました。

19 世紀末には、光は電磁波として理解され、他の波と同様に伝播媒体が必要であると一般に受け入れられていました。この仮想環境は「」と呼ばれていました。発光エーテル」または単に「エーテル」。

エーテルは不動で遍在していると考えられていたため、光波は空間を伝播することができました。 科学者たちは、地球はこのエーテルの中を移動しており、この移動はエーテルに対して移動する方向に応じて光の速度に影響を与えるに違いないと信じていました。

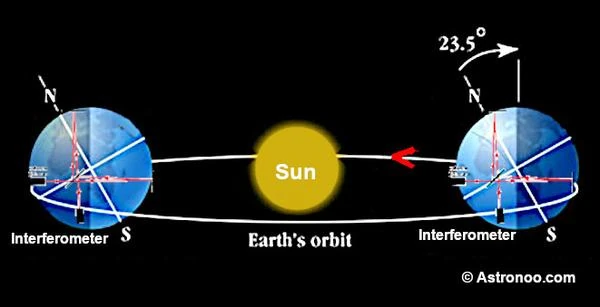

アルバート・アブラハム・マイケルソン (1852-1931) とエドワード・モーリー (1838-1923) の目標は、エーテルに対する地球の運動の方向に応じた光速度の変化を測定することでした。 エーテルが存在する場合、ドップラー効果により、光の速度はそのエーテル内での地球の運動に対する実験の方向に応じて変化すると予想されます。

ドップラー効果は、波の発生源 (音、光など) が観測者に対して相対的に移動するときに発生する物理現象です。 それは、発生源と観測者の間の相対的な動きに応じて、この観測者が知覚する波の周波数に明らかな変化を引き起こします。

この仮説を検証するために、マイケルソンは干渉計と呼ばれるデバイスを設計しました。

この装置は、速度の加算に関する古典的な法則に基づいて、想定される媒体中での光の速度を示しました。

このデバイスは、光ビームを垂直方向に進む 2 つのビームに分割します。 ミラーで反射されて再統合されたこれらのビームは、異なる速度を示し、したがって干渉縞を示すはずです。

基本原理は次のとおりです。太陽に対する相対速度が約 30 km/s である地球がエーテル中を移動する場合、地球の移動方向に移動する光のビームは、垂直に移動する光のビームと同じ距離を移動するのに同じ時間はかかりません。 この時間のずれにより、デバイスを 90 度回転すると干渉縞が移動するはずです。

つまり、エーテルを通した地球の運動により、光の速度は伝播方向に応じて異なるはずです。光の波動理論によって予測されるこの現象は、光線の位相シフトを引き起こし、その結果、マイケルソン干渉計の干渉縞の変位を引き起こすはずです。 エーテルが存在すれば、地球と同じ方向に進む光を遅くする「風」の役割を果たすはずだ。この速度の低下により、干渉計に観察可能な変化が生じるはずです。

川を渡ろうとしている水泳選手を想像してみてください。流れに対して垂直に泳ぐと、一直線に対岸に到着しますが、流れによってわずかに下流に運ばれてしまいます。流れの方向に泳ぐ場合、岸に対して相対的に速く移動しますが、流れに流されるため移動距離は長くなります。

したがって、地球は太陽の周りを移動するとき、このエーテルの中を「泳いだ」ことになります。

誰もが驚いたことに、1881 年から 1887 年までのすべての実験の結果は陰性でした。太陽の周りの地球の動きの方向に関係なく、速度の違いは検出されませんでした。エーテルの存在下では、干渉縞は予想どおりにシフトしませんでした。

エーテルの検出に失敗したことは、理論物理学に大きな影響を及ぼしました。この結果は、エーテルの存在に対する疑問、そしてその後のアルバート・アインシュタイン (1879-1955) による特殊相対性理論 (1905 年) の発展につながる重要な手がかりの 1 つでした。

特殊相対性理論は、真空中の光の速度は一定であり、光源や観察者の運動とは無関係であると仮定することにより、エーテルの必要性を取り除きました。

マイケルソンとモーリーの実験は、物理学の歴史の中で最も重要な実験の 1 つと考えられています。これは、エーテル理論の放棄と特殊相対性理論の採用における分水嶺となり、空間、時間、光などの基本概念に対する私たちの理解を根本的に変えました。