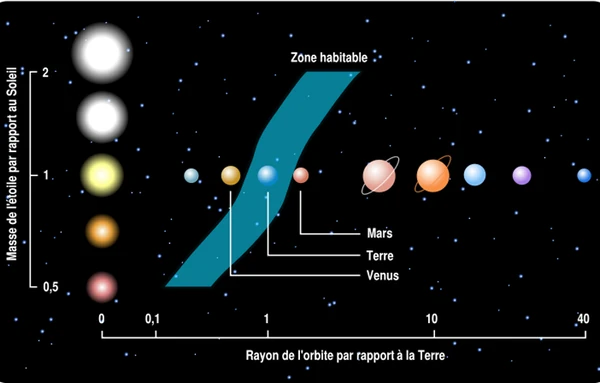

En astronomie, la ZHC est la région autour d'une étoile où les conditions thermiques permettent l'existence d'eau à l'état liquide à la surface d'une planète. Le concept de zone habitable a été développé par l'astronome Su-Shu Huang (1915-1977) en 1959, puis popularisé par Michael Hart (1932-) dans les années 1970. La position de cette zone dépend principalement de la luminosité de l'étoile centrale. Pour une étoile comme le Soleil, la zone habitable s'étend approximativement de 0,95 à 1,67 UA (1 UA = distance Terre-Soleil).

La limite interne correspond au seuil où l’effet de serre déclenche une évaporation océanique incontrôlable. La limite externe survient quand le CO2 se condense et que même un forçage radiatif maximal ne permet plus d’empêcher la congélation. La distance \(d\) de la zone habitable peut être estimée par la formule : \(d = \sqrt{\frac{L_{\ast}}{L_{\odot}}}\) où \(L_{\ast}\) est la luminosité de l'étoile et \(L_{\odot}\) la luminosité solaire.

Les étoiles n’ont pas une luminosité constante. Leur luminosité croît au cours du temps, élargissant ou décalant la zone habitable. Ainsi, dans 1 milliard d’années, la Terre pourrait sortir de la zone habitable interne du Soleil. Les planètes qui sont habitables aujourd’hui peuvent ne plus l’être demain, et inversement, certaines planètes glacées pourraient entrer dans une zone habitable future.

N.B. :

De façon générale, pour une étoile de type solaire, la croissance de luminosité est de ≈ +10 % tous les ~1 Gyr. Au moment de sa formation (âge ≈ 0,05 Gyr), la luminosité du Soleil n’était que d’environ 70 % de la luminosité actuelle.

Certains scientifiques élargissent le concept de zone habitable aux lunes de planètes géantes, comme Europe (autour de Jupiter) ou Encelade (autour de Saturne), où des océans souterrains pourraient abriter la vie grâce au chauffage par forces de marée.

Le concept de zone habitable ne s’applique pas seulement aux étoiles mais aussi à l’échelle des galaxies. On parle alors de GHZ (zone habitable galactique). Il s’agit de la région d’une galaxie où les conditions sont les plus favorables à l’apparition et à la pérennité de la vie complexe.

Dans notre Galaxie, la zone habitable galactique est généralement estimée comme un anneau situé entre environ 7 et 9 kiloparsecs du centre (soit 23 000 à 30 000 années-lumière). Par chance, le Système solaire se trouve à ≈ 8 kpc du centre, en plein dans cette zone supposée optimale.

Depuis 1995, plus de 5000 exoplanètes ont été détectées. Parmi elles, une fraction se situe dans la zone habitable de leur étoile. L’exemple le plus emblématique est Proxima Centauri b, située à 4,2 années-lumière, qui reçoit un flux stellaire compatible avec la présence d’eau liquide. Cependant, l’habitabilité réelle dépend de nombreux facteurs : atmosphère, champ magnétique, activité stellaire.

| Type d’étoile | Température de l’étoile (Teff) | Distance de la zone habitable | Durée de stabilité | Exemple |

|---|---|---|---|---|

| Naine rouge (M) | ≈ 2 400 – 3 700 K | ≈ 0,1 – 0,3 UA | ~ 100 Gyr | Proxima Centauri, Gliese 581 |

| Étoile solaire (G) | ≈ 5 300 – 6 000 K | ≈ 0,9 – 1,5 UA | ~ 10 Gyr | Soleil, Tau Ceti |

| Sous-géante (F) | ≈ 6 000 – 7 500 K | ≈ 2 – 4 UA | ~ 3 Gyr | Procyon A, Canopus |

| Étoile massive (O-B) | ≈ 10 000 – 30 000 K | > 10 UA | < 100 Myr | Sirius, Rigel |